SDGs採択から10周年~石垣島・与那国島でセミナー開催

2025/09/19

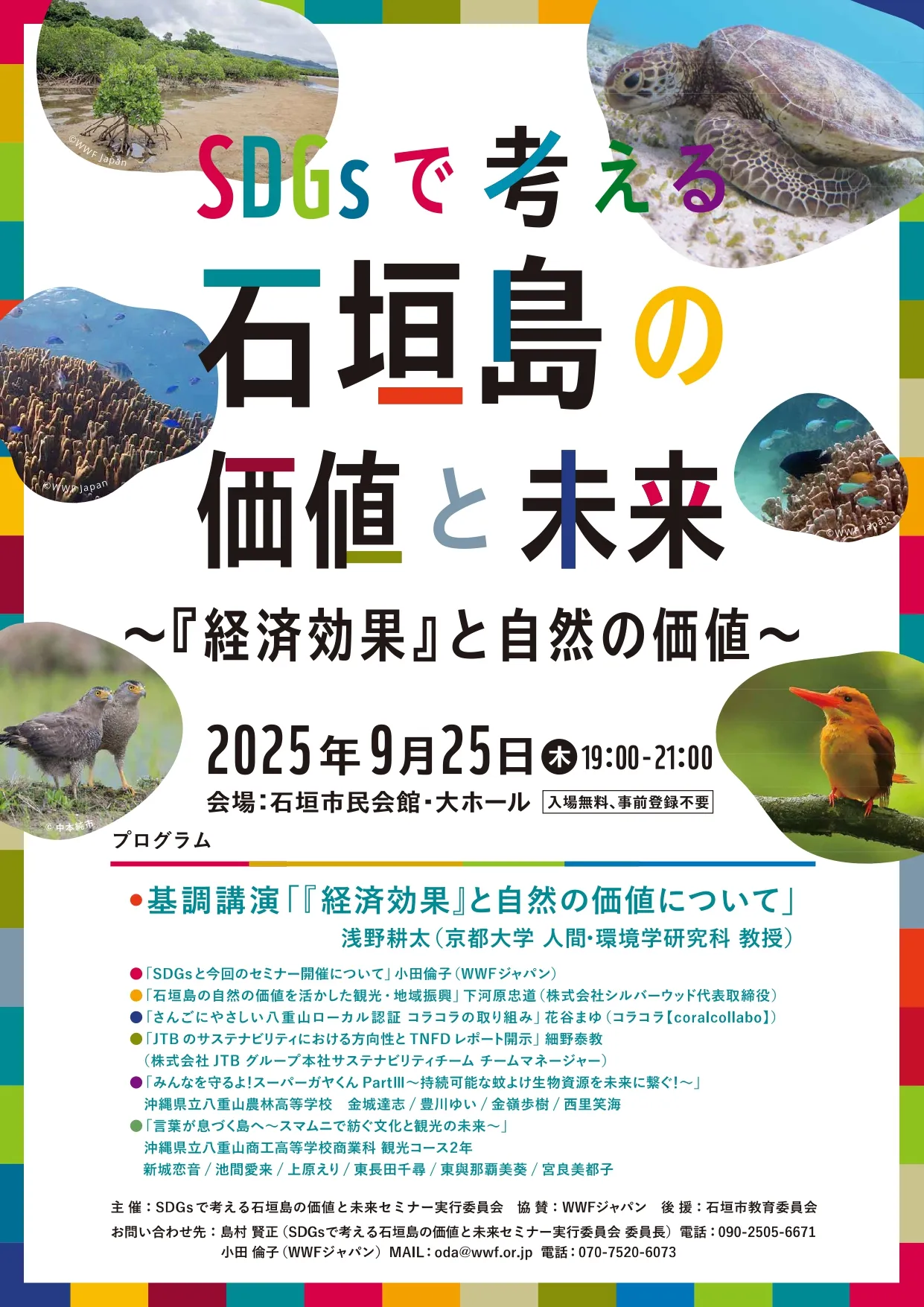

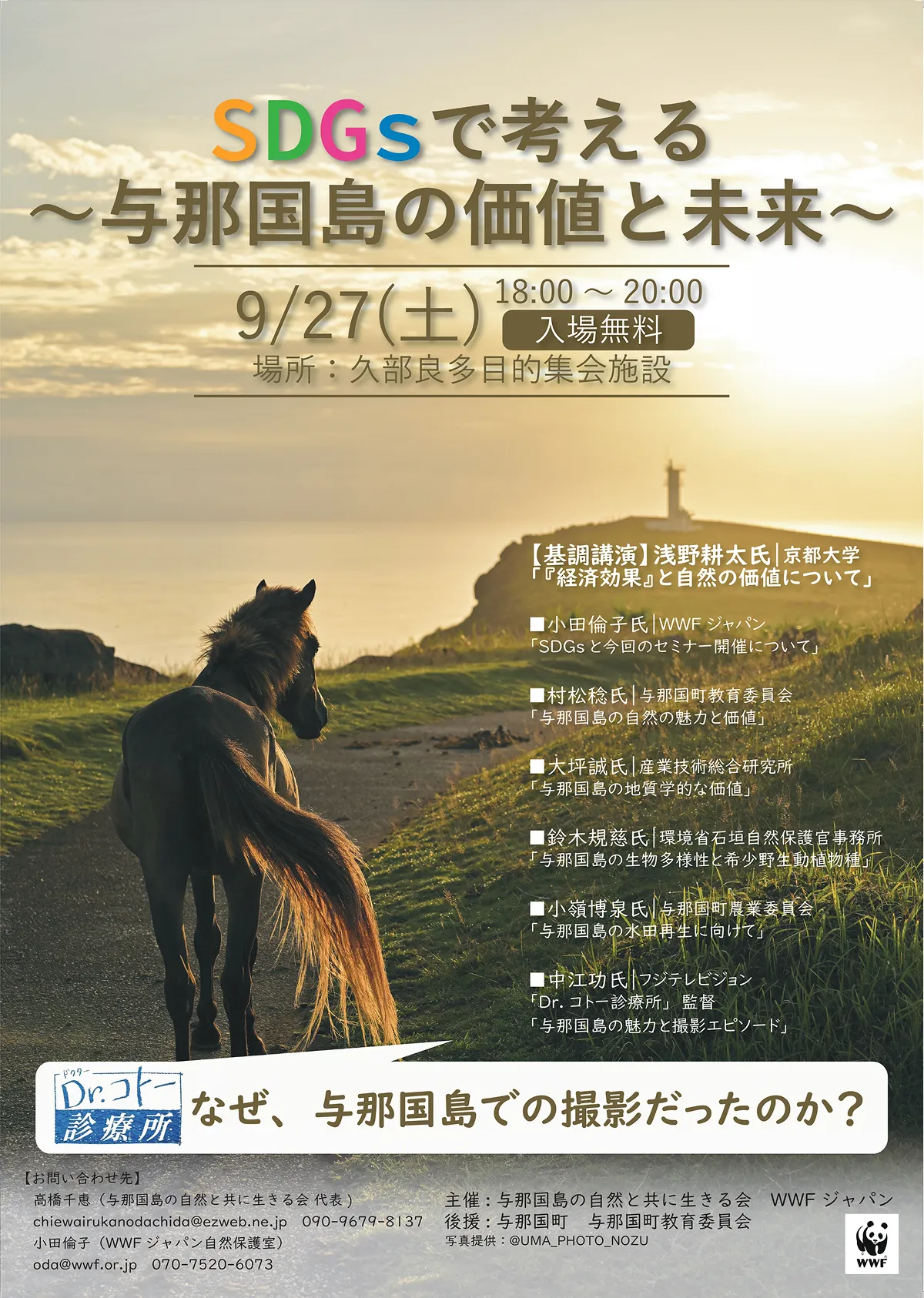

2015年9月25日、国連のすべての加盟国の合意によりSDGs「持続可能な開発目標」が採択されました。それからちょうど10年目となる今月、沖縄県の石垣島と与那国島で、「SDGsで島の未来を考える」セミナーが開催されます。

SDGsのSustainable=「持続可能」という言葉が最初に大きく注目されたのは、1980年、WWFがIUCN(国際自然保護連合)とUNEP(国連環境計画)と共に発表した「世界環境保全戦略」でした。

1980年に行われた、WWF、IUCN(国際自然保護連合)、UNEP(国連環境計画)三者による「世界環境保全戦略」発表の様子

1987年には、「持続可能な」とは何かについて、国連が設置した「環境と開発に関する世界委員会」による報告書『Our common future (私たちの共有の未来)』で、「将来世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、現在の世代のニーズを満たすような開発」と定義されています。

1980年の「世界環境保全戦略」では、「優先的に保全すべき地域」として、日本では唯一、南西諸島が挙げられました。それ以降、WWFは、南西諸島の豊かな自然が次世代に継承されることを目指して、島人の皆さんと様々な協働を続けています。しかし、残念ながら、この地域でも、持続可能とはいえない開発等により野生生物の貴重な生息地は減少し続けてきました。

その一因と感じているのは、今も根強く残る、保全(自然)と開発(経済)を、相容れない、二項対立でとらえる考えだと感じています。しかし、このような考えは既に時代遅れです。

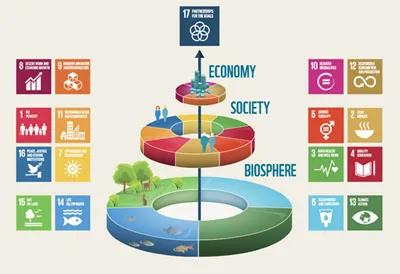

SDGsの17のゴールは、環境、社会、経済すべてを包括的に一体のものとして掲げているのが特徴です。陸や海の豊かな自然(ゴール14,15)は、人の社会・経済活動(他のゴール)と相対立するものではなく、それらを支える関係にあります。

出典 Stockholm Resilience Centre

京都大学 浅野耕太教授による基調講演では、開発事業でもしばしば用いられる『経済効果』と自然の価値について、考察を深めます。セミナーでは、「持続可能な」取り組みの実践例や、多角的な観点から島の価値についても、各論者から発表される予定です。

SDGsが扱う環境、社会、経済どの分野にも関わる内容ですので、立場を超えて、多くの方々にセミナーにご参加頂けることを願っています。

(野生生物グループ 小田倫子)