生物多様性条約の国際枠組み「ネイチャーポジティブ」の中間評価が迫る~環境省がJBO4中間提言公開

2025/11/12

- この記事のポイント

- 2025年10月22日、環境省は「生物多様性及び生態系サービスに関する総合評価2028」(JBO4)の中間提言を公開しました。これは、2026年に開催が予定されている、国連の生物多様性条約会議(CBD-COP17)で行なわれる、生物多様性保全に向けた取り組みの中間レビューに向け、発表されたものです。危機が続く世界の生物多様性の保全、そして回復(ネイチャーポジティブ)に、日本は今どのように取り組み、どのような課題を残しているのか。国内の生物多様性の劣化や、「生物多様性国家戦略」の目標達成状況を明らかにした、この中間提言のポイントを紹介します。

生物多様性条約の目標とメカニズム

生物多様性を守る世界の約束「KMGBF」

1970年以降、その豊かさの7割が失われてしまった地球の生物多様性。絶滅のおそれがあるとされる野生生物は、今や4万8,000種を超えるまでになりました。

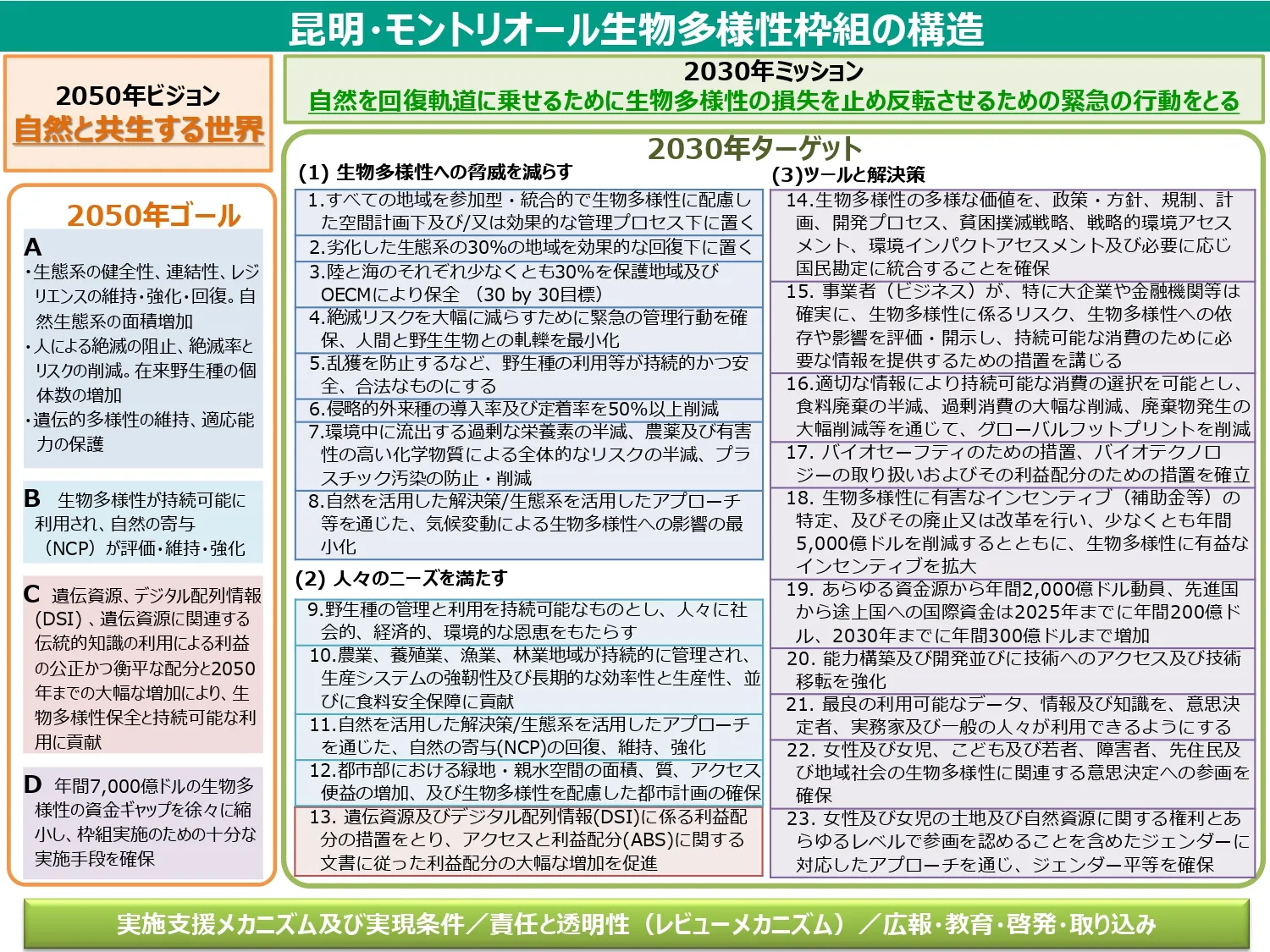

その危機が高まる中、日本を含む国々は2022年、生物多様性条約(CBD)の第15回締約国会議(COP15)で、世界の生物多様性保全の国際目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組み(KMGBF:Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework)」に合意。

この中で、2030年までに達成するミッション(使命)として、「自然の損失を止め、回復軌道に乗せることで、2050年までに自然の完全な回復を目指す」ことを約束しました。

KMGBFには、この自然の回復、すなわち「ネイチャーポジティブ」を実現するための、2030年までに達成すべき23の「ターゲット(実施する内容)」が掲げられています。

出典:環境省 昆明・モントリオール生物多様性枠組の構造

この「ターゲット」には、合意されるまでの国際交渉の中で、各国の主張する利害を反映した要素が入り込んでしまったため、野心(積極性)や明確さに欠くものも、結果として含まれる形となりました。

しかし、「ネイチャーポジティブ」を盛り込んだKMGBFが、現在唯一の、世界の生物多様性保全を目標とした国際枠組みであることは、間違いありません。

WWFも、KMGBFのターゲットは、あくまで実現すべき「最低限のこと」と位置付けていますが、同時に、ネイチャーポジティブを達成するためには各国がこれを必ず成し遂げ、それ以上の取り組みを実践する必要があると考えています。

KMGBFをどう達成する?カギとなる各国の「生物多様性国家戦略(NBSAP)」

国際的な目標として合意されたKMGBFを実際に達成するため、生物多様性条約では加盟する各締約国に対し、それぞれ「生物多様性国家戦略(NBSAP:National Biodiversity Strategy and Action Plan)」の策定と実施を求めています(第6条)。

このNBSAPは、各国の環境政策の大方針であると同時に、KMGBFのターゲットの達成に整合するものでなければなりません。

つまり、KMGBFの実現に貢献する、実効性の高い目標を明確に掲げ、施策や指標を盛り込んだものであることが重要です。

また、その実施状況を評価し、改善につなげるための有効なモニタリングを行なっていくこと、そして、全政府(whole-of-government)、企業や市民社会、地域コミュニティを含む全社会(whole-of-society)が協力して取り組むことが欠かせません。

こうした多様な主体によるアプローチの重要性が合意されている点も、NBSAPの持つ大きな特徴です。

NBSAPは各国政府が定めるものですが、その方針や取り組みは、自国内の自然を守る内容にとどまるものではありません。それは、KMGBFという、国際的な生物多様性を守る目標を達成する上で、重要なカギとなる戦略なのです。

2025年2月にローマで再開された生物多様性条約COP16の様子

各国の取り組み状況を確認するKMGBFのレビュープロセス

とはいえ、各国が策定するNBSAPが、本当にKMGBF達成に貢献するものになっているか、実際に貢献する形で施策が行なわれているかは、評価が難しいところです。

事実、KMGBFの前に策定された、世界の生物多様性保全の枠組み「愛知目標」では、そうした評価が各国任せになっていたこともあり、多くの目標項目が未達で終わりました。

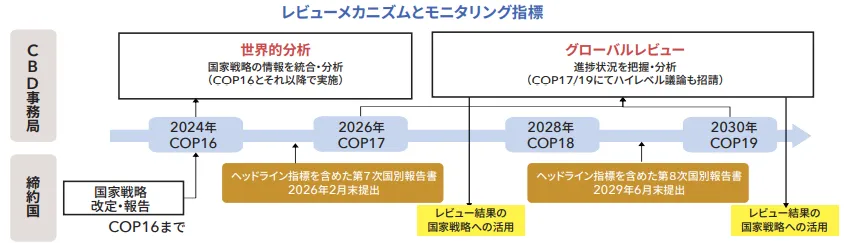

そこでKMGBFは、この教訓を踏まえて、強化されたモニタリングの枠組みを設定。生物多様性条約の締約国会議(COP)において、定期的なレビューを行なうプロセスが組み込まれました。

このレビュープロセスでは、2030年の目標年に向けて、2026年2月末と2029年6月末の2回にわたり、各締約国政府に対し、NBSAPの実施状況とターゲット達成に向けた進捗を報告する「国別報告書」の提出を求めています。

そして、この国別報告書をもとに、世界全体の進捗状況を示すグローバル報告書が作成され、2026年に開催される予定の生物多様性条約の第17回締約国会議(COP17)、および2030年のCOP19(最終年)においてグローバルレビューが行なわれることになっています。

出典:環境省生物多様性センター「昆明・モントリオール生物多様性枠組」パンフレット

日本のJBO4中間提言の公開

2023年3月に「生物多様性国家戦略2023-2030」を策定し、取り組みを進めてきた日本も、COP17に向けて、NBSAPの実施状況を国別報告書にまとめる段階に来ています。

その中間評価にあたって参照されるのが、2025年10月に日本政府が公開した「生物多様性及び生態系サービスの総合評価2028(Japan Biodiversity Outlook: JBO4)中間提言」です。

JBO4とは、NBSAPに基づく取り組みが行なわれた結果、日本の生物多様性と生態系サービスがどのように変化したかを把握することを目的とした総合評価で、最終的には2028年の発表が予定されています。

今回は、その中間提言ということで、2020年から現在までの、短期的な傾向に限定した評価となっていますが、2030年までの日本のネイチャーポジティブ目標達成に向けた見通しや、NBSAPで定めた目標とその達成状況の間に見られるギャップ等について、重要な示唆がまとめられています。

日本のNBSAPの目標と指標

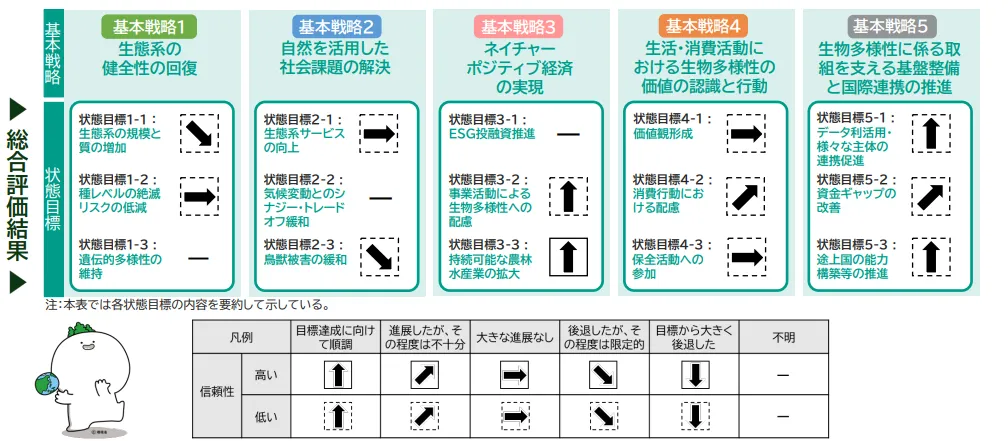

日本が策定したNBSAPは、5つの基本戦略から構成され、それぞれに複数の「状態目標」と「行動目標」およびそれに紐づく指標が掲げられており、これらがKMGBFの23のターゲットに向けた日本の目標としてCBDに報告されています。

JBO4中間提言では、NBSAPの5つの基本戦略に基づく15個の「状態目標」に関して、さまざまな指標を用いた総合評価を行なっています。

(※NBSAPの具体的施策に紐づく25の「行動目標」の評価はJBO4中間提言には含まれておらず、NBSAPの実施状況の点検で別途評価が行なわれる予定です)

JBO4中間提言によるNBSAPの状態目標の総合結果(出典:環境省、JBO4に向けた中間提言概要版)

NBSAPの中間評価では、これらの指標を活用して行なう個別の目標達成状況の把握が、注目されるひとつのカギとなっています。

しかし、評価にあたって忘れてはいけない、より重要な点は、日本をはじめとする各国のNBSAPの目標、施策、指標設計が「KMGBFの野心と照らしてそもそも十分であるか」という評価の視点です。

この点は、今回のJBO4中間提では評価をしていないため、注意が必要です。

WWFはNBSAPが真にKMGBFに貢献するものとなるように、こうした中間評価の機会や、グローバルレビューを通じて、各国がNBSAP自体のさらなる改善に向けた検討に取り組むべきと考えています。

中間提言から明らかになった主な傾向

日本の自然が減少を続けている

NBSAPの基本戦略1では、「生態系の健全性の回復」を掲げています。

これについて中間提言では、日本の生物多様性が全体として失われ続けていること、生態系サービスも回復するまでには至っていないと考えられることが示されました。

生態系のタイプによりトレンドは異なるものの、特に、農地生態系のうち、二次草原・草地および里地里山、サンゴ礁が劣化傾向にあると考えられています。

また、陸域生態系、すなわち陸域に生息・生育する動植物等からなる生態系(森林、農地、陸水域といった個別生態系の区分に属さない指標データが含まれる)についても、劣化の傾向が認められました。

中でも、里地里山は、在来の鳥類をはじめとする複数の生物の分類群において、種数や個体数が減少傾向にあることが明らかになっており、生物多様性の保全・回復の目標から大きく後退していると報告されています。

陸域生態系については、陸域における保護地域及びOECM(保護地域以外で生物多様性保全に資する地域)の面積が増加傾向にある一方で、特定外来生物の種数や分布域が増加したり、気候変動指標種の分布域が北上している傾向が認められたことなどから、これも目標から大きく後退していると考えられると評価されました。

基本戦略2で掲げる「自然を活用した社会課題の解決」では、生態系サービスが全体的に回復には至っていないことが示されました。鳥獣による被害等の自然からの負の影響(ディスサービス)についても、好転していないと考えられています。

日本の里山の田園風景。

中でも、気候変動対策とのシナジー(相乗効果)については、自然生態系による炭素吸収量の多くが減少傾向にある点などで、目標達成から後退しているとされています。

一方、再生可能エネルギー開発などによる気候変動対策と生物多様性保全のトレードオフの動向については、経年的な変化を追える指標が不足していることから、中間提言時点では「不明」となっています。

ここで紹介した中間提言の示す傾向はごく一部ですが、日本国内の生物多様性や生態系サービスの状況、およびその「直接的要因」に関しては、ネイチャーポジティブに向けた前向きな兆しが見られないことになります。

企業の取り組み、農林水産業、市民の意識

一方で、部分的に進展が見られたと評価されたのが、生物多様性損失の背景にある社会的状況、すなわち「間接的要因」に関連した指標です。

特に、基本戦略3の「ネイチャーポジティブ経済」では、事業活動による生物多様性への影響の低減や、持続可能な農林水産業の拡大に関する状態指標において、目標達成に向けた進展が見られると評価されています。

例えば、事業活動による影響の低減については、日本のマテリアルフットプリント(天然資源の利用量)やエコロジカルフットプリント(自然環境への負荷)の減少、企業によるTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づく開示増加といった傾向が評価されています。

しかし、進展の一方で、TNFD開示はまだごく一部の企業に限定されていることや、開示内容が必ずしも十分ではないこと、また、開示された方針等が実施に移されているかどうかまでJBO4では評価していない点などが、留意事項として指摘されています。

基本戦略4「生活・消費活動における生物多様性の価値の認識と行動」においては、個人単位の傾向として、持続可能な商品等の選択的消費については大きな進展がなかった一方、一人当たりのエコロジカルフットプリントやマテリアルフットプリントが減少傾向にあることから、目標に向けて順調との評価がされています。

他方、生物多様性を重視し、保全活動に参加するような認識や行動は広がっていないと考えられています。

最後に、中間提言の総合評価として「国家戦略の状態目標全体として、達成に向けて順調なものは限られていたことから、2030年ネイチャーポジティブの実現に向けては、産官学民が連携・協議し、引き続き多角的な取り組みを実施・加速されることが必要である」とのメッセージが出されています。

生物多様性国家戦略の課題と今後の改善

今回のJBO4中間提言からは、今も続く生物多様性の損失を止め、2030年までに回復に向かわせるためには、現在の延長にとどまらず、さらなる取り組みが必要であることがわかります。

WWFは、NBSAPの中間評価にあたっては、国家戦略自体の設計に立ち戻り、目標の強化、そこに紐づく施策の見直し・改善、より効果的な指標の追加を検討することが重要だと考えています。

COP17で行なわれる「グローバルレビュー」では、締約国の取り組みの総合評価に加え、世界全体の生物多様性の状態が評価される予定です。

ここでも、ネイチャーポジティブに向けて、決して楽観的な見通しは示されないことが予想されます。

アマゾン熱帯雨林は気候変動と森林破壊により回復不能な転換(ティッピング・ポイント)に近づいている。

忘れてはならないのは、KMGBFのネイチャーポジティブ目標は、各国が協力し、それぞれに責任を果たすことで初めて達成できる「グローバルな目標」であるということです。

したがって、その目標達成の手段であるNBSAPは、自国内の自然を守るためだけにとどまらない、国際的な視野を持つ戦略であることが求められます。

たとえば、世界全体でKMGBFの目標を達成する重要なカギの一つとして、グローバルな経済活動が環境に及ぼしている影響を抑える取り組みがあります。

特に、消費のフットプリントが過大な先進国は、その輸入や消費を支えるために、海外での生産や資源利用に大きく頼り、その結果、現地の生態系に大きくな負荷を及ぼしています。

こうした点を考慮すると、先進国には、サプライチェーンなどを通じて自国の経済活動が及ぼしている影響を削減するための、具体的な目標と実効的な政策を導入することが、強く求められるのです。(主にKMGBFターゲット15・16関連)。

この点を含め、日本のNBSAPの目標・施策は、ネイチャーポジティブ達成に向けてまだ不十分であるとWWFは考えており、中間評価とレビュープロセスを通じた改善を求めていきます。