海と暮らしの声を聞く―サンゴ礁生態系保全プロジェクトの今

2025/11/11

奄美大島・国直(くになお)集落。サンゴの骨等など砕けてできた白い砂浜と、透明度の高い海が特徴の美しい海岸が広がる集落で、海岸から沖にかけてサンゴ礁が広がります。しかし昨夏の気候変動により、大規模な白化が発生。多くのサンゴが死滅する事態となりました。それでも、希望は海のなかに潜んでいました。

美しい国直海岸

海岸のすぐそばに集落が広がっています

WWFジャパンは今年2025年に、国直でのサンゴ礁生態系保全プロジェクトを本格始動。先日第1回調査報告を終え、現在は第2回調査に向けて関係者の皆様とご相談しながら準備を進めているところです。

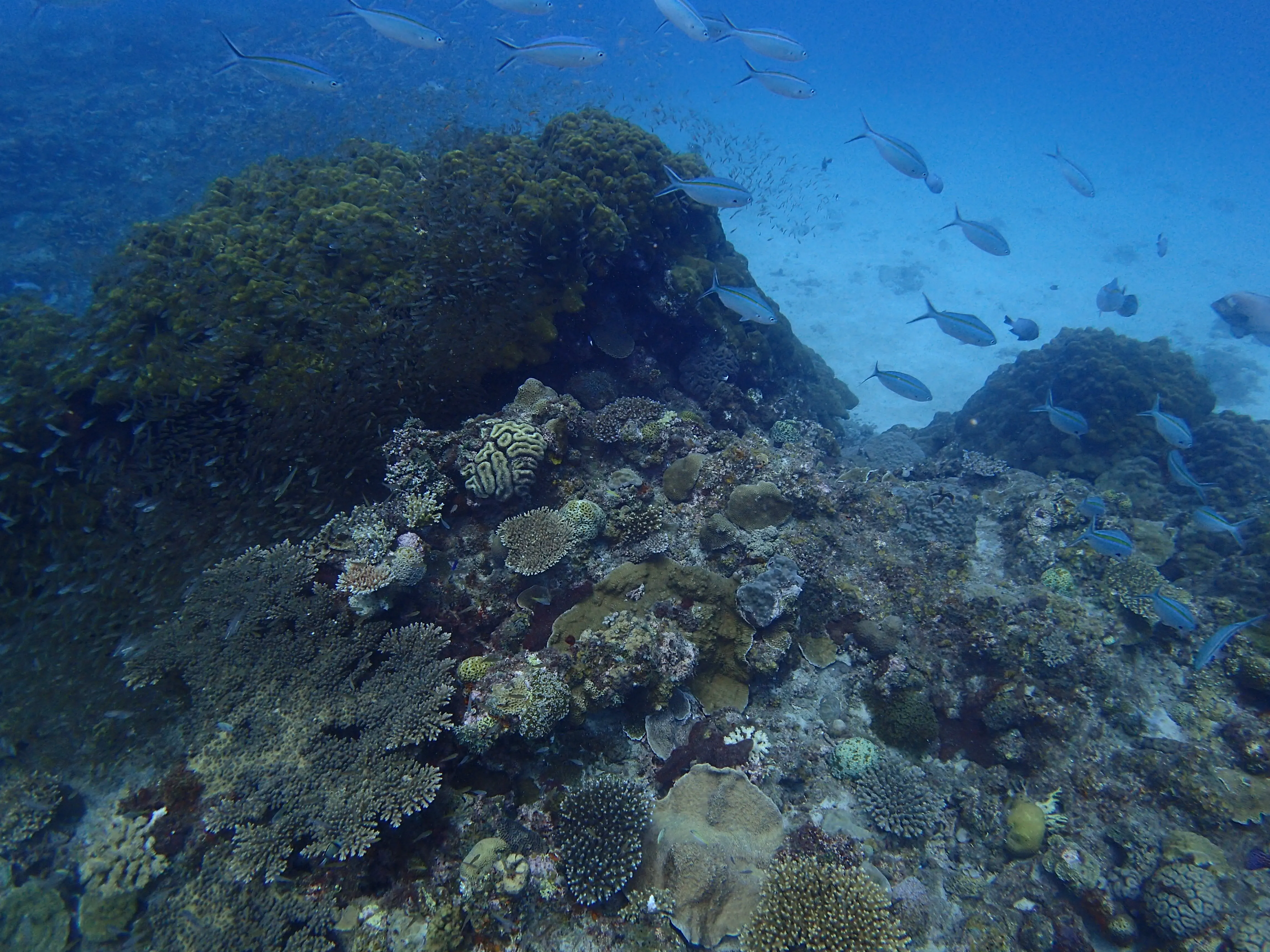

今回プロジェクトの一環として潜水視察を行なったところ、沖合で小さなサンゴの赤ちゃん(直径2~3センチの小さな群体)がいくつも確認されました。白化の影響を受けながらも、命は静かに、ですがしっかりと芽吹いていて、サンゴの生命力と今後への希望を感じました。

サンゴ礁は「海の熱帯雨林」とも呼ばれ、海の生物種の4分の1がその環境に関わって生息していると言われています。海の生きものたちのすみかでもあり産卵場所でもあるサンゴ礁は、生態系の基盤そのもの。多くの生きものが暮らす海は、食糧の供給源であり、重要な観光資源となります。さらに、サンゴ礁は波の力を和らげて、沿岸地域を守る、天然の防波堤としても機能していて、人間はサンゴから多くの恵みを受けています。

視察前に、調査に協力くださっている地元の方から、「オニヒトデを何匹か見た」との情報をいただいていました。オニヒトデはサンゴを食べるため、大量発生するとサンゴの生育に悪影響を及ぼします。しかし、今回潜水して確認した限り、懸念されるような大量発生はありませんでした。地元の方々からも「今のところ安心」という声が聞かれました。

今回の視察には、ボーカリスト、コレオグラファーであり、WWFジャパンのサポーターでもある屋良朝幸さん(アーティスト名:THE YARA)が参加くださいました。屋良さんは以前からWWFの活動に関心を寄せ、ご支援くださるなどされているなかで「自分が身をおくエンターテイメントで、何かアクションを起こせたら」との想いで、WWFジャパンにメールをくださり、WWFスタッフとの対話を重ねた結果、今回の視察同行となりました。

屋良さんは実際に海に潜ってサンゴの現状をご覧になった後、国直集落の方々や活動に協力くださるNPO法人TAMASUの中村代表などへのインタビューも行ないました。インタビューを拝見するなかで、海と陸がどれほど密接に繋がっているか再確認するとともに、自然と人の共存の在り方とはどういうものかを見つめなおす、気づきの機会をいただいたように思いました。

ブログでは伝えきれない視察の結果については、今後WWFのYouTubeやSNSで発信予定です。また、屋良さんの視点から見たWWFの活動や実際フィールドを訪れて感じた想いは、屋良さんのYouTubeやX、インスタグラムで今後発信をご予定されています。ただいま、屋良さんとどのように発信していくか絶賛検討、編集中です。本格発信は年明けになるのではと思っていますが、乞うご期待ください!

奄美海洋生物研究会会長・興克樹さんから説明を受ける屋良朝幸さん

サンゴの様子をシュノーケルで観察する屋良さん

透明度が非常に高く、船上からでもサンゴの様子がキレイに見えました