【2025更新】レッドリストとは?

2025/11/14

- この記事のポイント

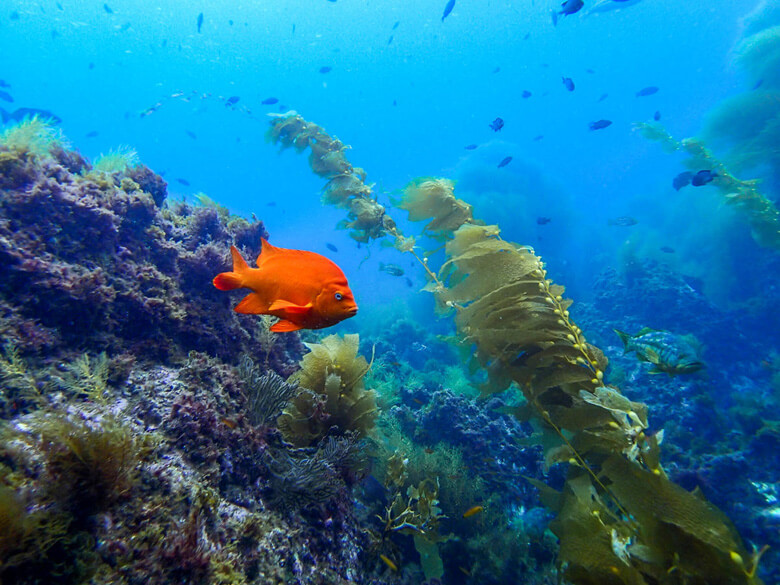

- 世界にはどれくらい、絶滅の危機に瀕している野生生物がいるか、ご存知でしょうか? 世界的な自然保護NGOであり、野生生物に関する国際的な知見をたばねるIUCN(国際自然保護連合)では、絶滅の危機に瀕している世界の野生生物のリスト「レッドリスト」を作成しています。このレッドリストには、2025年10月現在、4万8,000種以上の野生生物が、絶滅危機種として名を連ねています。

レッドリスト「絶滅のおそれのある野生生物のリスト」について

絶滅危惧種とは、絶滅のおそれが生じている野生生物のことを指します。

その原因には、開発によって生息地が減少したり、密猟などの乱獲や、環境汚染などで生息数を大きく減らしたことなどが挙げられます。また、近年は地球温暖化による生息環境の変化や消失、人間が持ち込んだ外来生物などによる影響も深刻になっています。

絶滅のおそれのある野生生物をリストアップし、データベースにまとめたものは「レッドリスト」と呼ばれます。

「レッドリスト(正式名称:絶滅のおそれのある種のレッドリスト」は、スイスのグランに本部を置く、 IUCN(国際自然保護連合)により発表されています。

現在、日本の環境省も日本独自のレッドデータブックおよびレッドリストを作成していますが、これらも、このIUCNが作成したレッドリストの評価基準を参考に作成されています。

IUCNのレッドリストによる危機の評価

IUCNでは、それぞれの専門分野の研究者グループが、野生生物を調査した結果に基づき、野生生物1種ごとの絶滅危機の度合いを査定します。危機のランクは、以下のような形に分けられています。

ランクは再評価のたびに変化し、個体数や生息域の減少が確認された種は、より危機の高いランクに移され、逆に回復が認められた種については、危機ランクが下がるか、リストから外されることになります。

| カテゴリー | 略称 | WWFの呼称 | 環境省の呼称 |

|---|---|---|---|

| Extinct | EX | 絶滅種 | 絶滅 |

| Extinct in the Wild | EW | 野生絶滅種 | 野生絶滅 |

| ▼Threatened | 絶滅危機種 | 絶滅危惧 | |

| Critically Endangered | CR | 近絶滅種 | 絶滅危惧IA類 |

| Endangered | EN | 絶滅危惧種 | 絶滅危惧IB類 |

| Vulnerable | VU | 危急種 | 絶滅危惧II類 |

| ▼Lower Risk | LR | 準危急種 | |

| ・Near Threatened | NT | 近危急種 | 準絶滅危惧種 |

| ・Least Concern | LC | 低危険種 | (該当なし) |

| ◆Data Deficient | DD | 情報不足種 | 情報不足 |

この中で、一般的に「絶滅のおそれのある野生生物」とされているのは、特に絶滅の危機が高いとされる、3つのカテゴリー(【CR】Critically Endangered、【EN】Endangered、【VU】 Vulnerable)にランクされている野生生物です。

この3つのランクは、日本のレッドリストではではそれぞれ「絶滅危惧IA類(CR)」、「絶滅危惧IB類(EN)」、「絶滅危惧II類(VU)」と訳されています。

世界の野生生物の危機的な現状

2025年10月の時点でIUCNの「レッドリスト」には、最も絶滅の恐れが高いとされる、3つのカテゴリーに、合計で4万8,646種の野生生物が記載されました。

掲載された種を大分類別に見ると、次のようになります。

(2025年10月:The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-2)

| 分類 | 絶滅危機種 | 合計 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| CR:近絶滅種 | EN:絶滅危惧種 | VU:危急種 | |||

| 動物 | 哺乳類 | 238 | 559 | 567 | 1,364 |

| 鳥類 | 216 | 372 | 668 | 1,256 | |

| 爬虫類 | 432 | 800 | 627 | 1,859 | |

| 両生類 | 825 | 1,291 | 814 | 2,930 | |

| 魚類 | 881 | 1,496 | 1,708 | 4,085 | |

| 無脊椎 | 1,685 | 2,518 | 2,784 | 6,987 | |

| 動物合計 | 4,277 | 7,036 | 7,168 | 18,481 | |

| 植物 | 6,445 | 12,707 | 10,596 | 29,748 | |

| 菌類・その他 | 52 | 130 | 235 | 417 | |

| 合計 | 10,774 | 19,873 | 17,999 | 48,646 | |

現在、存在が確認され、種として記載されている野生生物は217万3,939種。IUCNのレッドリストでは、このうちの17万2,620種の絶滅危機を評価しています。

ただし、分類群によっては、まだ研究や調査が不十分であったり、危機の現状が分かっていないものも少なくありません。何より、現在の地球上には、未知の種を含む、数百万または数千万種ともいあれる生物種が、実際には存在しているとも推定されています。

現時点で調査が十分に行なわれていない分類群の生物についても、今後研究が進めば、より多くの種の危機が明らかになる可能性があります。レッドリストが示す数字は、あくまで世界全体の野生生物の危機的な現状を、部分的に明らかにしたものでしかないということを、忘れるべきではありません。

レッドリストの意義

レッドリストは、あくまで野生生物の危機とその度合いを明らかにするものであり、ここへの掲載が即、法的な保護の対象となることを意味するわけではありません。

実際にこれらの野生生物を絶滅の危機から救うためには、生息地のある国や地域が、それぞれ法律を作り、ルールや手立てを講じて保護しなければならないのです。

また、地球温暖化のような、一国や一部の地域だけでは対応できない、規模の大きな地球規模の問題に対しても、国際的な協調のもと、取り組んでゆく必要があります。

WWFも、世界の絶滅のおそれのある野生生物の定義と、科学的知見については、レッドリストの基準と見解に準拠し、またその情報の精度を上げるための取り組みにも協力しています。

レッドリストは、失われつつある地球の自然の貴重さを公に示す、一つの大きな目安です。どのような地域の自然保護にも、役立つ可能性を秘めています。レッドリストをただのリストで終わらせるか、自然保護活動の基盤として活用するか。その価値は、どのような環境保全の取り組みを行なうかで決まります。

レッドリストとレッドデータブック

絶滅の危機を示す手がかりとして

レッドデータブックとレッドリストはいずれも、危機にさらされている世界の野生動物の現状を知る手がかりとなるものです。

レッドデータブックは当初、絶滅のおそれのある動物および植物にランクを付けて、種ごとにデータを記載しまとめたものでした。1966年に初めてIUCNが発行し、81年からブック形式に統一されました。

レッドリストはもともと、IUCNとWCMC(世界自然保護モニタリングセンター)が、絶滅のおそれがある種、個体数が減少している種にランク付けして、リスト形式でまとめたものです。レッドデータブックよりも広範な、哺乳類、鳥類、両生類、爬虫類、魚類、無脊椎動物が網羅されており、学名、英名、分布域、主な脅威などを表示してあります。

IUCNのレッドリストは、86年に第一版が、88年、90年、94年、96年、2000年、2004年に続版が刊行され、2006年以降は毎年レッドリストが更新されています。2000年以降は、データがデータベース化され、記載される情報も各段に増加。現在はその全てのデータを、インターネット上で検索することができます。

近年のリストは、2001年版で設定された絶滅の度合いを測る基準と、ランクによって、種の絶滅の度合いを評価しています。

IUCNのレッドリストのサイト(英語)

アジアの消費が原因で大量に密猟、密輸されているセンザンコウ。アフリカとアジアに生息する8種全てが絶滅の危機にある。

日本のレッドリストとレッドデータブック

レッドリストやレッドデータブックに該当するものは、IUCNだけが作成しているわけではありません。各国には各国の、さらに地域や管轄省庁によって異なるものが作成されています。

日本にも環境省が作成したレッドリストをはじめ、各県や学会などによるレッドデータブックがいくつも作成されています。

環境省のレッドデータブックおよびレッドリスト

2000年以降、日本でも改訂版のレッドリストが次々に発表されています。これらは、1991年に環境庁(当時)により刊行されたものを見直し、その結果をまとめたものです。このレッドリストおよびレッドデータブックは、分類群ごとにその後改訂が加えられ、更新されています。

この日本の環境省版のレッドリストに掲載されている種数も、改訂の毎に増加を続けており、2020年版のリストでは、3,716種が絶滅の恐れのある種(絶滅危惧種)として掲載されました。

分類や評価の相違

なお、世界中の種を対象にしたIUCNのレッドリストには当然、日本産の種も多く含まれていますが、そのIUCNの危機評価が必ずしも環境省のレッドリストの評価と一致しているわけではありません

また、分類についても、世界と日本で一致していない例が少なからずあります。

たとえば、IUCNのレッドリストでは、ツキノワグマを「【VU】危急種」に指定していますが、日本の環境省のレッドリストでは四国のツキノワグマ個体群を「絶滅のおそれのある地域個体群」として掲載しているのみです。

また、分類の違いとしては、IUCNが独立種として分類しているオオトラツグミを、日本でトラツグミの一亜種としている例などがあります。

このような差は、いかなる国や地域の場合においても起こり得るものであり、どのレッドリストの評価が正しい、というわけではありません。しかし、掲載基準や危機の評価については、まだ課題が残されていることも確かです。

都道府県版のレッドリスト

日本の各都道府県でも、自然保護課などの部署において、県版のレッドリストが作られています。これらの多くは、環境省のレッドリストの評価方法を使っており、それぞれ独自に県内の野生生物の危機を調査して、危機の度合いを調べ、まとめています。国というレベルで見た時には、なかなか見えてこない、地域ごとの野生生物の危機を明らかにする意味で、この各県版のレッドリストの意義は、非常に大きなものがあります。

このレッドリストを参考にして、市民の参加も仰ぎながら、県や府が独自に野生生物の保護措置を取る先進的な例も、近年出始めています。

一方、都道府県によっては、ほとんど活用されていない場合もあります。インターネット上での公開をしていなかったり、情報や調査の更新を行なわず、一度作ったという既成事実だけで、終わらせている地方自治体も少なくありません。県が自ら絶滅危惧種と評価しておきながら、実際の開発に際しては、十分な配慮もなされないケースもあります。

レッドリストは、日本の各地域の多様な自然環境を保全してゆく上で、貴重な手がかりとなる情報を提供してくれます。自治体はもちろんのこと、市民やNGOも、開発などに際しての政策決定や意見交換に、レッドリストを活用してゆくことが重要です。

国内希少野生動植物について

保護が約束された動植物

どれほど絶滅の危機が深刻でも、レッドリストに記載されるだけでは、その動植物は法律的に保護されたことにはなりません。

そこで、環境省ではレッドリスト掲載種の中でも、保護の優先度の高い種について、さらに詳細な調査を実施し「種の保存法」に基づく国内希少動植物の指定を行なっています。

この国内希少野生動植物への指定は、実際に法的な保護措置の対象となることを意味しています。

指定されると、その種については保護計画(個体保護、生息地保全、保護増殖)が策定され、野生個体を無許可に採集したりした場合には、罰則規定も用意されます。

しかし、国内希少野生動植物に指定された動植物は458種(亜種を含む。2025年2月現在)。環境省のレッドリストの掲載種数(3,716種)と比較すると、きわめて限られた数にとどまっています。

自然環境の劣化や、危機にある野生生物の増加は、今も年々深刻になっています。より多くの種が保護の対象に指定され、保護策が効果をもたらすようになることを、強く求めて行かねばなりません。

沖縄本島やんばるに生息するクロイワトカゲモドキ

そのほかのレッドリスト

NGOが作成したレッドデータブック

日本自然保護協会とWWFジャパンは、1986年に独自の植物版レッドデータブック『我が国における保護上重要な植物種の現状』を発行しました。掲載種数は絶滅種を含め895種。植物減少の要因や、各地方のさまざまな自然環境の現状と保護の必要性を提示したものです。

これが実は、日本で初めて作られたレッドデータブックでした。世界ではすでに何冊も作られていたレッドデータブックを、日本でも作ろう、というさきがけを成すものだったのです。

のち、環境省(当時、環境庁)が初めての日本のレッドデータブックを作成したのは1991年のことでした。

学会が作成したレッドデータブック

日本哺乳類学会は、独自の調査を行ない、1997年に「レッドデータ 日本の哺乳類」を作成しました。ここでは、クジラ類を含む、日本産の哺乳類全てが評価の対象となっています。また、ニホンアシカやジュゴンが「絶滅危惧」として掲載されており、世界のレッドリストや環境省のレッドリストとの間に、評価の違いも見受けられます。なお、このレッドデータブックは、一般書籍として販売されています。

『レッドデータ 日本の哺乳類』

川道武男、日本哺乳類学会 編

刊行:1997年10月 / 価格: ¥2,752 (税込)

出版: 文一総合出版 / ISBN: 482992117X

WWFの野生生物を守る取り組み

密猟や生息地の破壊などによって追い詰められていく生物を絶滅から救うために、WWFは長い経験と国際的なネットワークを活かし、さまざまな保護プロジェクトを行なっています。