「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ 2025 4年間の活動総括と高度な資源循環の推進に必要な社会の仕組みを考える」セミナー開催

2025/11/18

- この記事のポイント

- 「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025」は、WWFジャパンの呼びかけで2022年2月に発足した、企業が主導してプラスチック対策を加速させることを目的とした枠組みです。国内12社が2025年をマイルストーンとしたコミットメントを掲げ、容器包装や使い捨てプラスチックを中心に取り組みを推進してきました。目標年である2025年が終盤を迎えた10月10日に、参画企業各社が取り組みの総括を発表し、併せて、企業の野心的な取り組みを後押しするために望ましい社会の仕組みを企業、専門家、政府関係者、NGO、それぞれの視点から考え議論するセミナーを開催しました。

「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025」の総括として

WWFジャパンが主催したセミナー「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ 2025 4年間の活動総括と高度な資源循環の推進に必要な社会の仕組みを考える」は、2025年10月10日、SHIBUYA QWS(東京都渋谷区)およびオンラインにて、ハイブリッドで開催いたしました。

第1部ではまず、事務局のWWFジャパンより「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025」について解説しました。「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025」は、企業が主導してプラスチック対策を加速させる枠組みで、2022年2月22日に10社で発足、その後2社が加わり12社が参画しています。

「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025」に参画する企業12社

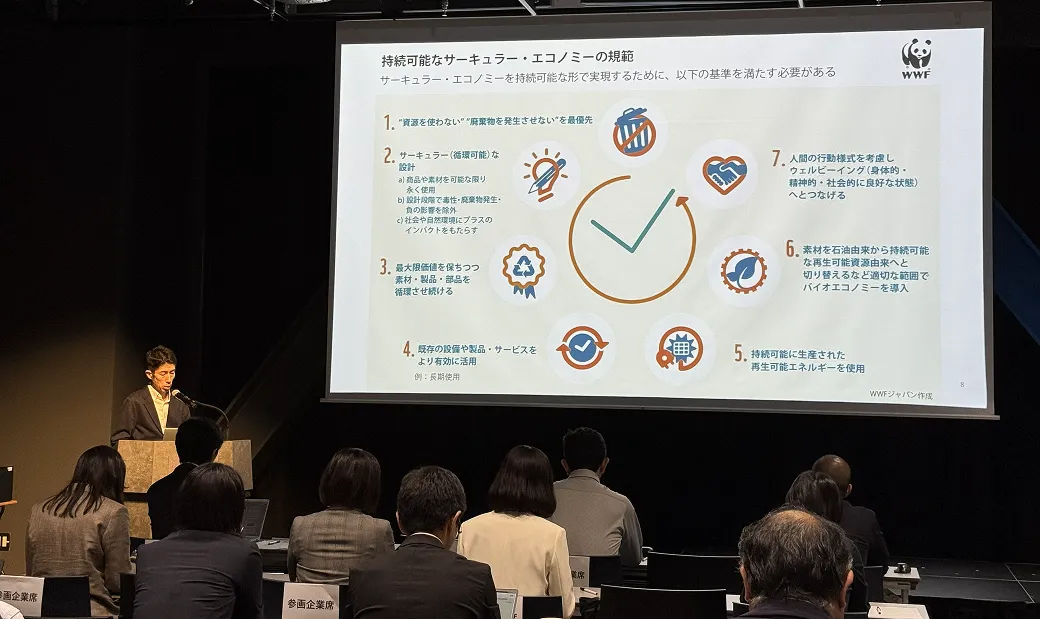

参画企業は、WWFの持続可能なサーキュラーエコノミーの考え方に賛同した上で、2025年を目標年として、容器包装・使い捨てプラスチックにつき以下のコミットメントを掲げています。

- 問題のあるもの、及び、必ずしも必要のないものの使用を取り止める。さらに環境負荷低減に向けて削減目標を設定した上で取り組む。代替素材への切替えの際は、その持続可能性を十分考慮する

- 可能な限り、リユース (他の素材のリユースを含む) へと切替える

- 可能な限り、リユース、リサイクル可能なデザインとする

- リサイクル素材の意欲的な使用目標を設定する

- リユース、リサイクル率を向上させるためにステークホルダーと協力する

WWFジャパンの三沢より、第1部冒頭に「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025」について紹介しました。

この「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025」では、参画企業の進捗発表や国内外の有識者による講演、特定した課題につきディスカッションを行なう公開イベントを年次開催するとともに、参画企業の担当者が集まり、課題出しや解決策を話し合う非公開のミーティングを実施してきました。

そして、ミーティングで出た意見をきっかけに、2025年10月には、さらなる資源循環の推進に向けて、有志企業が日本政府向けに政策提言を実施しました。

【関連サイト】プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025の特設ページ

7社が、自社のコミットメントと進捗を発表

次に、参画企業のうち7社から、江崎グリコの中島氏、キリンホールディングスの池庭氏、サントリーホールディングスの岡部氏、日本航空の池田氏、ニッスイの坂井氏、ネスレ日本の山口氏、ユニリーバ・ジャパン・ホールディングスの岩﨑氏が、それぞれ自社のコミットメントとその進捗、そしてさらなるチャレンジに向けての課題について、発表を行ないました。各社とも様々な課題に直面しつつ、包括的に取り組みを推進しています。

主な課題としてあげられたのは、以下のような点です。

- 対策に追加コストがかかるが、経済合理性が伴わない

- リサイクル樹脂の価格が安定せず調達することが難しい

- 消費者、回収業者、メーカー、流通業者などのステークホルダーに取り組みを妨げるような負のインセンティブが存在する

- 消費者に目的を正確に伝えることで理解・協力を得る必要がある

- 代替素材も含め、素材の品質や持続可能性を担保する必要がある

- 食品衛生法など、法規制による制約がある

【各社の発表資料はこちら】(五十音順)

江崎グリコ株式会社

キリンホールディングス(株)

サントリーホールディングス株式会社

日本航空株式会社

株式会社ニッスイ

ネスレ日本株式会社

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス合同会社

第1部にご登壇いただいた「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025」参画企業7社の皆さま

講演:サーキュラーエコノミーの実現とインセンティブ

第2部冒頭の、国立環境研究所の田崎氏による「サーキュラーエコノミーの実現とインセンティブについて(海外の状況をふまえて)」の講演では、以下のようなお話がありました。

- サーキュラーエコノミーを実現させ、プラスチック汚染を終わらせるために、「問題あるプラスチックのリデュース」、「リユース・リサイクル・代替品の市場転換」、「過去からの汚染への対処」という3つの方向性がある。そして対策は、生産、消費、廃棄を含むライフサイクル全体で行う必要がある。

- 現行の容器包装リサイクル法には、リユースなど優先すべき対策に取り組む場合に、よりメーカーの負担が増すという構造的な問題があり、これを頑張った人が報われる仕組みへと変えていくことが求められる。

- そのための基本的な考え方となる「ボーナス・マルス」は、環境に良い製品を製造、使用する場合に利するよう褒賞等を与え、逆に環境に悪い製品を製造、使用する場合には損をするよう懲罰等を与えるというものである。

- 環境分野での「ボーナス・マルス」の適用事例としてエコカー減税などがあり、リサイクル制度においては、生産者(製造業者と輸入業者)に対して、リサイクルのしやすさなど環境配慮設計の程度により支払額を増減する「調整費用」がヨーロッパの国々を中心に導入されている。特にフランスでは、プラスチック素材を使っているたばこの生産者への費用を増額するなど、「調整費用」を積極的に採用している。

田崎氏は最後に、プラスチック汚染の無い世界を将来世代に引き継ぐためには、各社で頑張るだけではなく、生産者や消費者が率先的に取り組めるような法制度も必要だという話で締めくくりました。

【田崎氏の発表資料はこちら】

国立環境研究所 田崎智宏氏「サーキュラーエコノミーの実現とインセンティブについて(海外の状況をふまえて)」

有志企業による共同政策提言について

次に、WWFジャパンの三沢より、「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025」の有志企業8社による2025年10月1日の 「高度な資源循環を推進するための共同提言」について説明しました。

これは、国(環境大臣、経産大臣)に対し、プラスチック他のリユースやプラスチックの水平リサイクルといった高度な資源循環を実行し、一定の基準に達した事業者につき、コンプライアンスコストを抑えつつインセンティブを付与する制度設計を求めるものです。

資源循環の推進を意図して国内でも各種政策が導入されていますが、高度な資源循環を実現するための社会の仕組みが構築されていない現状を憂慮し、積極的に取り組む企業が損をすることにならないように、インセンティブの付与という形での国の積極的な関与を呼びかけました。

【関連リンク】共同政策提言の詳細はこちら

ディスカッション:資源循環に必要な社会の仕組みづくり

最後に、WWFジャパンの三沢がファシリテーターを務め、参画企業よりサントリーホールディングスの平野氏とユニリーバ・ジャパン・ホールディングスの岩﨑氏、環境省より金子氏、国立環境研究所より田崎氏がパネリストとして参加し、「高度な資源循環を進めるために必要な社会の仕組みづくりについて」のパネルディスカッションを行ないました。

パネルディスカッションでは、第1部での参画企業による発表を踏まえつつ、資源循環、中でも特にリユースや水平リサイクルなど高度な資源循環を推進するにあたっての課題を特定し、解決策について議論していきました。

ここでも主な課題として、資源循環に取り組むことによるコストアップや、再生素材の価格が不安定であることが挙げられました。政府からの補助金は限定的であり、また、回収したリサイクル用のプラスチックがコスト増などの理由から国内で活用できずに海外に流れてしまい、国内で再生プラスチックの調達ができないといった状況が生じています。そして、回収したプラスチックを同じものへ水平リサイクルしたいが、そのような仕組みが存在しないため、他のモノにアップサイクルにせざるを得ないということも起きています。

解決策として、「顧客に価値を実感していただいた上で、購入してもらうこと」が挙げられました。再生素材の使用など資源循環を進めるためには、それについて顧客に価値を感じていただき、お金を出していただくことが必要です。顧客の理解を得ることは、課題であると同時に、機会でもあります。多くの企業が参加して、消費者にとってのベネフィットが明確で簡単にできることを推進していくことで、顧客に資源循環に参画し貢献していると実感してもらえるように、機運を高めていくことが求められます。

しかし、特に日用品については、資源循環によるコスト増を価格転嫁した場合、顧客に価値を実感してもらうことが難しい場合があるとの指摘もありました。そのような場合、消費者に購入の金銭的インセンティブを付与することなどが必要となります。

また、資源循環の技術開発や体制づくりには大きな初期投資が必要となり、国からの支援があればこれらが進むとの声もありました。さらに、海外の状況を踏まえつつ需要と供給が調整できれば再生材の価格が安定し、企業が安心して活用することができます。

原資としては、新たに消費者や企業から徴収する方法と、既にある仕組みの費用負担の配分を変えることにより捻出する方法があります。例えば海外では、有害なものや、色がついているなど複合素材であるため循環に適さないものを使用する場合に、企業により多くの処理費用負担を求めているケースがあります。

環境省からは、消費者調査によると環境にいいものを買いたいが、買っていない人の理由で最も多いのが「何が環境にいいのか分からない」という回答であるため、統一的な基準やラベリング制度の設定、また、企業のマーケティング支援も考えていくとの発言がありました。さらに、ヨーロッパの規制導入にあわせて日本でも資源循環の機運が高まりつつあり、技術開発と並行して、多くの企業が参加した政策提言などにより機運を高めていくことの意義が共有されました。

現在、地球規模でのプラスチック汚染を防ぐために、国際プラスチック条約を発足させる議論が、政府間交渉委員会(INC)で進んでいます。交渉が妥結するまでにしばらく時間がかかりそうですが、企業がプラスチックの資源循環にコミットしていけるように調和のとれた条約を望むとった意見、必ずしも条約にこだわらず日本でもベストプラスティスをどんどん作っていければいいといった意見がありました。

また、リユースがなかなか進まないという現状については、プラスチックのリユースは難しいが何ができるかを考えていきたい、社会全体でリユースの最初のステップを応援していく必要がある、といった意見が挙がりました。

各企業の努力はもちろん大切ですが、それだけではプラスチックの高度な資源循環を進めることはできません。他の企業や消費者を含めた幅広いステークホルダーとの協力をこれまで以上に促進し、国もインセンティブを設定するなど、後押しできる体制を構築していくことが求められています。

右から環境省 金子氏、サントリーホールディングス 平野氏、ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス 岩崎氏、国立環境研究所 田崎氏、WWFジャパン 三沢

今後の展望

「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025」は、目標年である2025年の本イベントをもって一区切りとなりますが、WWFジャパンは、環境汚染、生物多様性損失、気候変動につながるプラスチックや代替手段の大量生産・大量消費、不適切な利用を防ぐために、今後も持続可能なサーキュラーエコノミーを推進していきます。

そして、企業の自主コミットメントに基づく取り組みを後押ししていくとともに、企業に呼びかけての政策提言などを通じて資源循環の仕組みの構築を図っていきたいと考えています。

セミナーの概要、登壇者

イベント名:

セミナー「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ 2025 4年間の活動総括と高度な資源循環の推進に必要な社会の仕組みを考える」

開催日時:

2025年10月10日(金) 14:00 ~ 17:00

場所:

SHIBUYA QWS(東京都渋谷区)およびオンライン

登壇者:

プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025参画企業

江崎グリコ株式会社 SCM本部グループ調達部 兼 CSR環境部会 中島 修氏

キリンホールディングス(株)CSV戦略部 環境チーム 容器包装担当 池庭 愛氏

サントリーホールディングス株式会社

サステナビリティ経営推進本部 課長代理 岡部 太郎氏

サステナビリティ経営推進本部 部長 平野 隆之氏

日本航空株式会社 総務本部 ESG推進部 環境推進グループ マネジャー 池田 華子氏

株式会社ニッスイ サステナビリティ推進部 サステナビリティ推進課 課長 坂井 静香氏

ネスレ日本株式会社 コーポレートアフェアーズ統括部 サステナビリティマネジャー 山口 恵佑氏

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス合同会社 Head of Communications 岩﨑 有里子氏

環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 容器包装・プラスチック資源循環室長 金子 浩明氏

国立環境研究所 資源循環社会システム研究室室長 田崎 智宏氏

WWFジャパン サーキュラーエコノミー・マネージャー 兼 プラスチック政策マネージャー 三沢 行弘

第1部

・「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025」について(WWFジャパン 三沢)

・「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025」参画企業によるコミットメントの進捗発表(参画企業より7社)

第2部

・講演「サーキュラーエコノミーの実現とインセンティブについて(海外の状況をふまえて)」(国立環境研究所 田崎氏)

・プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025有志企業による共同政策提言について(WWFジャパン 三沢)

16:00~16:45 パネルディスカッション「高度な資源循環を進めるために必要な社会の仕組みづくりについて」(パネリスト:環境省 金子氏、国立環境研究所 田崎氏、参画企業よりサントリーホールディングス 平野氏、同ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス 岩﨑氏、ファシリテーター:WWFジャパン 三沢)

参加者数:25名/オンライン参加200名