- あなたの支援が必要です!

-

© Natalie Bowes / WWF-Canada 1年間その支援を継続すると…

南米のチリで海の大切さを伝え、地域の人たちにも

その保全に参加してもらう普及活動を

1回実施できます。

© Vladimir Filonov / WWF 1年間、その支援を継続すると…

野生のトラが生息する東南アジアの森で行なう

カメラトラップ調査のトレーニングを

実施できます。

© Ola Jennersten / WWF-Sweden 1年間、その支援を継続すると…

スマトラの熱帯林で、

違法伐採や野生動物の密猟を防ぐパトロールを

14日間、支えることができます。

© Natalie Bowes / WWF-Canada 毎月この金額を一年ご寄付頂くと…

南米のチリで海の大切さを伝え、地域の人たちにも

その保全に参加してもらう普及活動を

1回実施できます。

© Vladimir Filonov / WWF 毎月この金額を一年ご寄付頂くと…

野生のトラが生息する東南アジアの森で行なう

カメラトラップ調査のトレーニングを

実施できます。

© Ola Jennersten / WWF-Sweden 毎月この金額を一年ご寄付頂くと…

スマトラの熱帯林で、

違法伐採や野生動物の密猟を防ぐパトロールを

14日間、支えることができます。- 会員になる(毎月支援)

- 寄付をする(1度だけ支援)

WWFの歴史

世界に広がるWWFの活動の中心、WWFインターナショナルが誕生したのは、1961年のことです。WWFがどのようにして生まれ、そしてどのような活動に取り組んできたのか紹介します。

20世紀のもう一つの歴史

20世紀。それは、いったいどのような時代だったのでしょうか。

科学技術が急速な進歩を遂げたこの100年の間に、初めて空を飛んだ人類は、1世紀と経たないうちに月にまで至りました。あらゆるモノ、そしてエネルギーが作られ、世界に広がった時代。

- さらに表示する

20世紀は、人類はこれまでにない物質的な豊かさを手にした時代といえるでしょう。

しかし、その豊かさを支えるため、私たち人類は、地球環境に大きな負担をかけてきました。海や森の自然を破壊し、多くの野生生物を絶滅の危機に追い込んできたことも、20世紀という時代の一面を物語るものに他なりません。

この100年間、人類は地球環境を、とりわけ大きく破壊してきました。20世紀当初、20億人だった人口も、世紀末には60億を突破。19世紀以前にも、人は世界のあちこちで自然環境を壊し続けてきましたが、地球全体を脅かすほどに、この問題が深刻になったのは、やはり、20世紀に入ってからのことです。

そして、20世紀後半になると、世界のあちこちで、地球の環境を考え、保全していこう、という、自然保護の意識が生まれ、次第に大きくなってきました。これもまた、WWFをはじめ、多くの団体や人々が作り出してきた、20世紀の持つ一つの貌(かお)といえるでしょう。

WWF 活動60年の歩み

1:活動のはじまり

1960年、アフリカの野生生物保護について、ユネスコに勧告を行なうため、現地を訪れたイギリスの生物学者ジュリアン・ハクスリー卿は、その実状を目にして愕然としました。アフリカでは、野生生物の生息地の急速な破壊と、20年以内にほとんどの動物を絶滅させるかのような勢いで、乱獲が行なわれていたのです。

- さらに表示する

アフリカの野生の危機

アフリカの自然の危機を訴えたイギリスのジュリアン・ハクスリー卿(中央右)

1948年のIUCN(国際自然保護連合)の設立に貢献し、ユネスコの初代事務局長も務めたハクスリー卿は、この現状に非常な危機感を抱きました。そしてイギリスに帰国後、『オブザーバー』紙に、これらアフリカの現状を警告した三つの記事を執筆します。

このハクスリー卿の記事は、自然保護が重大な問題である、という事実を、多くの読者に気づかせるきっかけになりました。ハクスリー卿は、記事を読み、事態を心配したたくさんの人々から手紙を受け取りました。その中には、自然保護のための資金を集める国際組織を緊急に設立することを指摘した、実業家のビクター・ストーラン氏からの手紙もありました。

ストーラン氏は、自分自身がそのような国際団体を設立する立場にはない、と強調していましたが、ハクスリー卿はそのアイデアを受け、鳥類学者でイギリスの自然保護協会の事務局長でもあったマックス・ニコルソンに、基金の設立を働きかけます。そして、ニコルソンは、この大きな仕事を熱意を持って引き受けたのでした。

一つの志のもとに

WWFの創設者の一人、ピーター・スコット卿

1961年春、ニコルソンは、IUCNのメンバーで「レッドデータブック」の発案者でもあるピーター・スコット卿らと語らい、科学者と宣伝・広報の専門家を集め、あるグループを作りました。集まったメンバーは、いずれも、ストーランが提案したような組織を設立することに使命感を持った人々です。

この新しい小さな組織は、活動の拠点を中立国であるスイスに置くことに決め、ジュネーブ湖岸の小さな町モルジュにある、19世紀末風の建物に本部を構えていたIUCNのオフィスの中に拠点を作りました。

IUCNはこの組織を歓迎し、ともに同じ一つの目標をかかげました「協力して、世論を喚起し、自然保護の必要性を世界の人々に知ってもらおう」。以後、二つの団体は、長く同じ道を歩むことになります。

ちょうどその頃、イギリスのロンドン動物園に、中国からパンダがやってきました。言葉の壁を越えられるような、強力で分かりやすいシンボルが必要だと考えていたスコット卿らは、この人を惹き付ける大きな動物を、自分たちのグループのロゴ・マークに選びます。

このパンダをシンボルとして、1961年9月11日、WWF(World Wildlife Fund:世界野生生物基金)が、正式に設立されました。世界の野生の自然を守る国際的な活動が、ここに始まったのです。

北京動物園を訪れたピーター・スコット卿。

ちょうどその頃、イギリスのロンドン動物園に、中国からパンダがやってきました。言葉の壁を越えられるような、強力で分かりやすいシンボルが必要だと考えていたスコット卿らは、この人を惹き付ける大きな動物を、自分たちのグループのロゴ・マークに選びます。

このパンダをシンボルとして、1961年9月11日、WWF(World Wildlife Fund:世界野生生物基金)が、正式に設立されました。世界の野生の自然を守る国際的な活動が、ここに始まったのです。

モルジュ宣言

1961年にロンドンで開かれた設立発起大会での、ハクスリー卿のスピーチ

WWFの設立者たちは、1961年5月、法的な設立手続きを前に、ロンドンで発起人大会を開催し、WWFという名称と、ジャイアントパンダのシンボルマークを定め、同時に「モルジュ宣言」を発表しました。この宣言には、16名の署名が添えられていました。

「モルジュ宣言」(抜粋)

世界のいたるところで行なわれている無思慮かつ無益な破壊によって、数多くの美しい動物たちが生命を失い、また生息地を奪われている。文明の発展の名のもとに捕殺され、ダム建設のために溺死させられ、密猟者や毒物による汚染のためや、政治的動乱の巻き添えにされ、殺されている。

このまま手をこまねいていれば、世界の野生動物は1960年代の終わりを待たずに姿を消してしまうかもしれない。今すぐ我々が協力し、力を出し合えば、まだ野生動物たちを救うことができるだろう。

この大事業を達成するには、莫大な経費が必要である。自然保護区の管理、動物に対する確かな知識に欠けている人たちへの教育、特に動物たちが危機に直面しているアフリカを中心として、その他の国々への有能で、しかも専門知識のある人を派遣するなどに関する費用などである。

これを実行するには、大規模に行ない、かつ勇気をもって能率のよい熱心な努力と、多くの人々の援助が必要である。人類の尊厳と、地球上の尊い遺産を保全するには、狭い近視眼的な方法では不可能である。

「モルジュ宣言」に記された、ピーター・スコット卿らのサイン。

2:最初の活動

WWFの創設者たちは、最初にスイスに設立したWWFインターナショナルを中心に、各国に事務所「ナショナル・アピール(各国事務所)」を開設し、世界にその活動の輪を広げることを考えました。

- さらに表示する

ネットワークを広げる

WWFイギリスの設立に貢献された、エジンバラ公フィリップ殿下(左)と、WWF創設者の一人ピーター・スコット卿(右)。

ナショナル・アピールの設立。それは、各国に設立した事務所に寄せられた支援金の3分の2を、モルジュのWWFインターナショナルに集めて世界各地の活動に役立て、残りをそれぞれの事務所が、自由に自然保護プロジェクトに活用する、という仕組みでした。

最初の各国事務所は、まず1961年11月にイギリスで発足しました。ピーター・スコット卿の依頼を快く引き受けた、エジンバラ公フィリップ殿下を総裁とした、WWFイギリスの誕生です。

さらに翌月、WWFアメリカとスイスが相次いで発足。翌年、オランダ、西ドイツにも各国事務所が開設され、以後、ヨーロッパを始め、アジア、アフリカなど各地の国々にも、WWFの事務所が作られていくことになりました。

これらの事務局は、それぞれが独立した法人格と理事会、そして支援者を持つ団体として設立されました。

始まった活動

WWFは設立の当初から、ガラパゴスの自然保護に力を入れてきました。現在もWWFはガラパゴスへの支援を継続して行っていますが、それはこの時に始まるものです。財団の研究所とガラパゴス国立公園の設立、固有aの希少種を脅かす外来種への対策、研究活動とレンジャーの訓練、環境教育の実施など。WWFジャパンも過去数回に渡り、ガラパゴスへの支援に協力しています。

1961年の設立以来、WWFは3年間で、約190万ドルの活動資金を募り、自然保護プロジェクトに充当しました。

最初の資金の提供先はIUCN、そして、ICBP(国際鳥類保護会議。現在のBirdlife International)、国際水禽調査局(IWRB、現在のWetlands International)、自然保護と研究のための国際青年連盟などです。さらにこの他、ガラパゴス諸島のチャールズ・ダーウィン財団に対しても、多額の資金支援を行ないました。

これらの支援を実現した資金のほとんどは、WWFの活動に共感した、個人の方々から寄せられた寄付金でした。例えば、『デイリー・ミラー』紙の7ページにわたるWWFの特集記事は、イギリスの国民の心を動かし、掲載から一週間の間に6万ポンドの寄付が寄せられました。

1960年代の代表的な支援活動としては、当時1,000頭以下に減少していたアジアノロバの調査と保護、絶滅寸前に追い込まれていたアラビアオリックスの救出作戦、ケニアのマサイマラ野生動物保護区への道路整備用の機材提供、中米コスタリカの希少種シロヒゲクモザルの調査、そして、WWFがスペイン政府と協力して実現した、コート・ドニャーナ国立公園の設立などがあります。

このコート・ドニャーナの湿地帯は、スペインカタジロワシやスペインオオヤマネコのような、きわめて希少な野生生物の生息地で、絶えず地域開発や観光によって脅かされていました。この国立公園の設立は、WWFスペイン設立の最大のきっかけにもなりました。WWFはその後も、この地域の自然保護に取り組み続けています。

スペインのコート・ドニャーナを訪れた、ジュリアン・ハクスリー卿とイギリスの鳥学者で同じくWWF創設者の一人マックス・ニコルソン。

このコート・ドニャーナの湿地帯は、スペインカタジロワシやスペインオオヤマネコのような、きわめて希少な野生生物の生息地で、絶えず地域開発や観光によって脅かされていました。この国立公園の設立は、WWFスペイン設立の最大のきっかけにもなりました。WWFはその後も、この地域の自然保護に取り組み続けています。

3:広がる取り組み

1970年代に入ると、小さかったWWFの活動は、徐々に大きくなってきました。

この頃の、WWFの活動の中心は、野生生物の保護活動でした。WWF設立の端緒となったハクスリー卿の警告以来、多くの野生動物が、絶滅の危機にさらされるという、深刻な事態が世界中で起きていたからです。

- さらに表示する

世界の野生動物を救うために

絶滅寸前だったアラビアオリックス。個体数回復の試みは、WWFが協力した最も初期の活動である。

1930年、4万頭いたと言われるインドのトラ(ベンガルトラ)は、1972年には1,872頭にまで減少していました。狩猟によるアフリカゾウの犠牲も年間10万頭といわれ、アジアとアフリカに生息しているサイの仲間も、多くが密猟に遭い、個体数が激減していました。

WWFは、インドでのトラ保護活動を始めとして、世界各地でさまざまな野生生物保護プロジェクトを展開しました。1960年代から取り組んでいた、アラビアオリックスの救出作戦、1970年代の終わりに展開した「セイブ・ザ・ライノ(サイ保護)」キャンペーンなどは、その代表的な活動です。

また、この他にも、熱帯林の保護キャンペーンや、海洋サンクチュアリの設立、そして、国際的な野生生物の取引の監視や密猟の防止など、1970年代はWWFがその活動の幅を大きく広げた時代でした。この時に始められた活動の中には、現在もWWFが継続している取り組みも少なくありません。

しかし、問題もありました。

当時、たくさんの人たちがWWFに寄付をしてくれるようになりはじめましたが、寄せられた資金は、当然、自然保護や野生動物の保護のためのもの。WWFという団体の運営のための寄付ではありません。ですが、活動の規模が大きくなり、必要な人員が増えてくると、やはりしっかりとした団体の財政基盤を固める必要がでてきます。

世界に通用する国際団体をめざして

マレーシアを訪問中のオランダのベルンハルト殿下。

1970年、当時のWWFインターナショナル総裁であった、オランダのベルンハルト殿下は、この問題を解決するため、「1001」というある計画を実行しました。

これは、世界中の1001人の個人の方から、それぞれ1万ドルの融資を得て信託基金を作り、その利子を団体の管理費に充てる、というものです。この計画は文字通り、世界各国1001人の心ある人々の協力を得て実現され、WWFは基本的な組織としての財政基盤を固めることが出来たのでした。

また、この「1001」は、実際の自然保護の活動の面においても、WWFの信頼を築く大事な役割を果たしました。その一例が、1973年にスタートした、インドでのトラ保護活動の成功です。

仔トラを抱くインドのインディラ・ガンジー首相。

WWFは当時、インド政府が行なおうとしていた、野生のトラの保護プロジェクトを全面的に支援する一大プロジェクト「オペレーション・タイガー」を展開していました。この時、WWFは世界各国から多くの人々に支援される、信頼に値する団体として、トラ保護のための多くの寄付を受けることが出来たのです。

インドのインディラ・ガンジー首相(当時)の積極的な取り組みと、たくさんの支援を得ることができたおかげで、トラの保護活動は成功を納めました。インド国内に 15カ所、ネパールに3カ所、バングラデシュに1カ所のトラの保護区が設立されたほか、国内での密猟の取り締まりも強化され、トラの絶滅は回避されたのです。

匿名の寄付を受け、IUCNの事務局に間借りしていたWWFインターナショナルが、スイスのローザンヌとジュネーブの間に位置する町グランに、独立した事務所を構えたのも、1970年代の終わりのことでした。

4:世界環境保全戦略

従来の野生生物保護に注力しながらも、WWFが「地球環境」という視野を活動の基礎として明確に定めたのは、1980年のことでした。この年、発足から20年目を迎えたWWFは、IUCN、UNEP(国連環境計画)とともに「世界環境保全戦略」を策定しました。

- さらに表示する

地球環境の保全をめざして

「世界環境保全戦略」の発表

設立の当初、野生動物の保護に主体的に取り組んできたWWFは、活動の規模と範囲が広がるにつれ、生物の生息環境の重要性に注目するようになってきました。

動物を野生の状態で守り続けるためには、捕獲し繁殖させても意味がありません。やはり、動物たちが本来の姿で生きることが出来る、地球のさまざまな自然環境を守ってゆかねばならないのです。

実際、WWFがその設立に関わった、国立公園または自然保護区は、世界にのべ300カ所以上。絶滅寸前の野生生物種を救う、という活動は、特定の場所の自然環境を守る活動へと広がり、さらに大きな「地球環境」という視点を生み出すことにつながってゆくことになりました。

WWFがこの「地球環境」の保全を、活動の大きなテーマとして明確に定めたのは、1980年のことでした。この年、発足から20 年目を迎えたWWFは、IUCN、UNEP(国連環境計画)とともに「世界環境保全戦略」を策定。世界に地球環境の危機と、その保全の重要性を訴えたのです。

戦略の大きなテーマは、以下の3つでした。

- 生態系と生命維持システムの保全

- 種の多様性の保全

- 種と生態系の持続可能な利用

新しい目標

この3つの原則が訴える、広い視野で捉えた地球環境の保全と、持続可能な社会の実現、という考え方は、世界中の環境保全活動に、「新しい目標」を示すものでした。

そしてこの呼びかけは、政治の壁や南北の格差を超え、ソビエト連邦のような当時のWWFの活動とは無縁だった国々や、発展途上各国にも強く支持され、以後現在に至るまでの世界の環境保全の基本方針となったのです。

破壊が続くインドネシア、スマトラ島の熱帯林

WWFでは1980年以降、この「世界環境保全戦略」を具体化するため、積極的な活動に取り組みました。1982年の熱帯雨林キャンペーン、1985年の ウェットランドキャンペーン、そして1989年から1993年まで展開された「生物の多様性」キャンペーンなどは、その具体的な例といえます。

これらのキャンペーンの実施は、WWFが国際的な活動を展開できる団体に育ってきたこと、そして、多くの国で環境問題に対する関心が芽生え始めたことを物語るものとなりました。

しかし、活発になる活動の一方で、問題もまた深刻化の一途をたどっていました。そして、地球全体を脅かすような問題も起き、注目されるようになったのです。

アマゾンの熱帯林などをはじめとする、発展途上国での急激な自然破壊、ソ連チェルノブイリでの原発事故、そして、アラスカで発生し、多くの野生生物を犠牲にして、太平洋沿岸を長期にわたり汚染した、エクソン・バルディーズ号の座礁による大規模な油流出事故

1980年代は、地球の未来に対する危機感が一般に広がり始めた時代でもありました。

団体名称の変更

環境問題が世界的に注目されるようになってきた中、1986年、WWFはその名称を改めました。「世界野生生物基金(World Wildlife Fund )」から「世界自然保護基金(World Wide Fund for Nature)」へ。野生生物の保護から、地球環境の保全へ、その活動と使命が拡大していることを知らせるためです。

名称の変更は、「動物を守る団体」として、世界に名を知られるようになっていたWWFにとって、大きな転換点となりました。そして、活動には新たな展望が見えてきました。野生生物のために環境保全を始めたWWFは、その取り組みが人間自身の未来のためのものでもあることを、より強く意識するようになったのです。

実際、日常の中で、人間が消費しているさまざまな製品や食糧の多くは、海や森、自然から生み出された資源であり、生命です。野生生物や環境を守り、また人類自らが生きてゆくためにも、地球の恵みを長く受け続けることのできる、文字通り「持続可能」な世界を作らねばなりません。

5:持続可能な社会をめざす

「世界自然保護基金」と名称を改めたその5年後、設立から30年を迎えたWWFは、1991年、再びIUCN、UNEPとともに、「新・世界環境保全戦略 かけがえのない地球を大切に」を発表しました。

これは、環境を圧迫している一方的な自然資源の消費をくい止め、持続可能な社会を実現するための9つの原則と、より具体的な132の行動規範をまとめたものです。

- さらに表示する

1992年のブラジル、リオ・サミット

持続的な森林の利用を目的に設立されたFSC(森林管理協議会)

この「新・世界環境保全戦略」は、翌1992年にブラジルで開催された地球サミット(国連環境開発会議)でも高く評価され、21世紀に向けた持続可能な開発を実現するための行動計画「アジェンダ21」の採択を、強く後押しするものとなったほか、1993年の「生物の多様性に関する条約(生物多様性条約)」の発効にも、大きく寄与することになりました。

WWFはまた、「持続可能」な社会を目指すための、実際の仕組み作りにも挑戦しました。

森の自然を守りながら木材を生産し、魚を獲り尽くさないよう配慮しながら漁業を行なうためには、どうすればよいか?

しかも、それを世界共通の環境を守る手段として確立するためには?

その代表となる取り組みが、FSCとMSCの設立支援です。

WWFは1993年、木材を扱う企業や、木材の生産現場である森で生活する地域社会の人々と協力し、FSC(森林管理協議会)を設立しました。FSCは、森の自然や地域社会を壊さぬよう、配慮しながら行なわれる木材生産を「認証」する、国際的な認証機関です。

さらに、FSCの認証を受けた木材や紙などの木材製品には、独自のエコラベルが付けられ、販売されます。つまり、このFSCの認証製品が、環境や人々に配慮して作られたものである、ということが、一般の消費者に店先で分かる仕組みになっているのです。

深まる地球環境の危機

一方で、1990年代は、日本でも問題意識が高まり、学校やニュースなどで、盛んに地球環境問題のことが取り上げられるようになった10年間でした。NGOのような民間の団体や市民グループも、環境問題をテーマとした取り組みを、数多く行なうようになりました。

世界的に見ても、新たな環境問題として注目され始めた地球温暖化をはじめ、さまざまな問題について、環境NGOの活動が活発になりました。

しかし、さまざまな環境保全が、世界的に進んだかというと、必ずしもそうではありませんでした。

20世紀最後の年、2000年にIUCNが刊行した最新版の『レッドリスト』、すなわち、絶滅の危機に瀕した野生生物のリストに掲載された、絶滅の恐れのある動植物の種数は、ついに1万種を突破。野生生物の危機と、その原因である世界的な環境悪化の現状が、浮き彫りにされました。

また、今では世界最大の環境問題と言っても過言ではない、地球温暖化問題についても、決定的な打開策はいまだ見えないままです。

温暖化に関するさまざまな情報が発信され、省エネなどの機運が高まる一方、1992年の地球サミットで「国連気候変動枠組み条約」が採択されましたが、その後の10年間、国際社会のリーダーたちは、何らの積極的な防止策を打ち出せないまま、将来に禍根を残す結果になりました。

その他にも、水資源の枯渇や砂漠化、大気や土壌、人体や野生生物の汚染、国や地域を越えて広がる外来生物の脅威など、地球の環境と私たちの未来を脅かす問題は、跡を絶ちませんでした。

そうした中、WWFは1996年から2000年にかけて世界各地で「生きている地球キャンペーン」を展開。その取り組みの一環として「生きている地球レポート(LPI:Living Planet Report)」を発表し、自然環境の劣化と、人間による消費活動の増大に対して、再度警鐘を打ち鳴らしました。

「今の地球環境は、約40年前と比べ3割以上もその豊かさを失っている」、そして、「現代の人類は1年間に、地球1個分の生産力を上回る大量消費を続けている」というのが、その趣旨です。

それは、1990年代の初め、「かけがえのない地球を大切に」の中でWWFが訴えた、「地球環境の保全」と「持続可能な社会」の実現と、全く逆の傾向を示すものでした。

6:21世紀 これからの環境問題への挑戦

広がる環境への意識 MDGsからSDGsまで

21世紀になると、環境問題はその深刻さを増す一方で、問題の解決に向けた関心や努力も、世界中で大きく広がるようになりました。

- さらに表示する

2002年に南アフリカのヨハネスブルグで開かれた環境開発サミット。環境問題に対する先進国の消極的な姿勢が目立つ結果になった。

2001年には、アメリカのニューヨークで開催された、国連ミレニアム・サミットでの宣言を基に、「ミレニアム開発目標(MDGs:Millennium Development Goals)」が策定され、これが2015年までに国際社会が達成するべき目標となりました。

その8つの目標の中には、貧困、教育、保健などの社会課題と並んで、「環境の持続可能性の確保」が含まれており、「2010年までに、生物多様性の損失を確実に減少させる」ことが明記されています。

さらに、2002年に南アフリカのヨハネスブルクで「持続可能な開発に関する世界サミット」が開催され、ここでも掲げられた5つの主要分野の一つに「生物多様性」が設定され、その保全と持続可能な利用が、世界的な課題として、あらためて定められることになりました。

こうした国際的な動きが示す重要な点は、「環境問題」というものが、森や海などの自然破壊や、貧困や経済格差などの社会的課題といった、多様な問題の集積であり、その解決には、より総合的な視野が求められるようになってきた、ということです。

森林を守るためには、保護区を作るだけでは足りません。法律で保護区を設定したとしても、森の中や、その周辺に住む人の暮らしが貧しければ、違法な伐採や野生動物の密猟は続くことになります。

また、そうした森で生産される木材を、先進国の企業などが大量に輸入し、その国の国民が消費し続ければ、原産地の森林も失われ続けることになります。

つまり、真の意味で森を守るためには、地域の貧困の問題や、それぞれの国の消費やライフスタイル、そして国際的なビジネスを、改革していかねばならないのです。

2015年にMDGsに続く国際目標として採択された「持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)」も、こうした考え方を引き継いだものです。

新たな危機と、新たな取り組みのはじまり

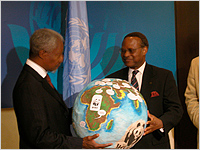

ヨハネスブルグ・サミットで子どもたちのメッセージが入った地球を、国連のアナン事務総長に手渡すWWFのエメカ・アニョク総裁。

過去40年間の国際目標を振り返ってみると、1980年の「世界環境保全戦略」から、1991年の「新・世界環境保全戦略」、地球サミットで採択された「アジェンダ21」、そしてMDGs、SDGsに至るまで、内容的には多くの重複が見受けられます。

自然環境、野生生物、生物多様性の保全と、それらがもたらす地球の恵みを、持続可能な形で利用していくことの必要性。貧困や紛争などの社会的な課題の解決。気候変動への対応。そして、これらの実現のための国際協調などです。

こうした多くの課題とその解決の必要性が、今も訴えられ続けているという事実は、これらが1980年代にはすでに認識されていたにも関わらず、40年以上にわたり改善・解決できてこなかった、世界の厳しい現状を示すものといえます。

さらに近年は、1990年代にはまだ十分に言及されていなかった、新たな危機も登場してきました。

野生動物から人に感染する、動物由来感染症(人獣共通感染症)の世界的な広がり(パンデミック)は、その最も深刻な事例の一つです。

世界の各地で森林の破壊が続き、それまで人の立ち入らなかった自然の奥地にまで開発の手が伸びたことで、野生動物が保有していた未知のウイルスに、人や家畜が感染し、さらにそれがグローバリゼーションの波にのって、世界中に短期間で拡散される。

SARSやMARS、エボラ出血熱、さらには世界を震撼させ、多くの被害者を出した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)などは、こうした自然破壊に起因する、新たなウイルスの拡散により、人や家畜、野生動物に、深刻な危機をもたらす、新たな脅威といえるでしょう。

このリスクは、世界の生物多様性の喪失と歩調を揃えるようにして、また新たに発生する可能性を増大させ続けています。

一方で、さまざまな環境問題に対する取り組みの在り方についても、新たな動きが出てきました。その一つが、金融を通じた環境保全の試みです。

環境に配慮したビジネスを行なう企業への投融資を積極的に促進し、強化・拡大することは、企業活動と経済活動を根本から改善し、地球環境への負荷を大きく軽減することにつながる、有効な施策です。

また、環境問題が貧困などをはじめとする、さまざまな社会問題とも深くかかわり、その総合的な解決が求められる中で、これまで連携できていなかった、多分野の主体が協力するようになってきたことも、新たな動きです。

世界的なパンデミックが懸念される、動物由来感染症への対応については、それまでは医療や獣医学に関連した分野の研究者や国際機関が、そのリードを取ってきましたが、これに近年はUNEP(国連環境計画)が加わり、環境の視点からも協力して問題に取り組みが行なわれるようになりました。

地球温暖化の防止についても、以前の国際会議では、各国の政府代表が議論の主役を担ってきましたが、現在は、企業や地方自治体、学術・研究機関、非政府組織(NGO)、若者世代の市民グループなど、政府機関ではない多様な主体「非国家アクター」が、連携して行動し、大きな影響力を発揮するようになっています。

これらは、環境問題が深刻化の一途をたどる一方で、心ある世界の人たちが知恵を絞り、連携して、その解決を目指すための力を発揮していることの顕れといえるでしょう。

WWFもまた、こうした大きな新しい環境保全を目指すメンバーの一員として、さまざまなステークホルダーとの協力のもと、金融等の新たなテーマを含めた取り組みを開始しています。

環境問題の全てを解決する事は、難しいかもしれません。

ですが、私たちにはその解決を目指す責任と、それに取り組むことで未来に向けた希望を育む義務があります。

WWFインターナショナルの設立から60年。世界の多くの方々に支えられ、続けられてきた活動を礎として、WWFはこれからも多様な分野の方々と協働しながら、取り組みを行なっていきます。

WWFジャパン 取り組みの軌跡

1971年9月22日、WWFの事務局が日本にも開設されました。当時、世界で16番目に設立されたWWFでした。

人と自然が調和して

生きられる未来を目指して

WWFは100カ国以上で活動している

環境保全団体です。