ユキヒョウ保全と持続可能な放牧の両立を目指して!

2025/07/29

近年、野生動物が直面する脅威として人とのあつれきが注目されています。人口増加や農地・インフラ開発により、人と野生動物の距離が近づいていることが主な要因です。

WWFジャパンがWWFインドと共にユキヒョウ保全活動を行なっている、西ヒマラヤ・ラダックのチャンタンでもこのあつれきが最大の課題です。

世界的に需要が高いパシュミナの原料であるヤギ毛を得るための放牧が拡大しています。

過剰な放牧は牧草地の劣化や野生草食動物と家畜の競合を引き起こし、ユキヒョウ、オオカミなど肉食動物の獲物が減少したり、取りにくくなったりしていると言われています。

家畜が襲われ、報復として野生動物が殺される事例もあります。

放牧地へ移動中の家畜

一方で、永らく放牧を生業としていたラダックの人々の生活も変わってきています。

街に出て、観光業や建設業などに就く若者が増えているのです。

チャンパと呼ばれる移牧生活をする人々の中には、伝統的な暮らしを次世代に伝えていきたい声も多く、地域政府もこれを後押ししています。

WWFは、野生動物の保全と地域文化の継承の両立には、持続可能な放牧の実現が不可欠と考えています。

その実現のため、まず地域住民がどのような未来像を描いているのかを明確化した「チャンタン地域のコミュニティ・ビジョン」を策定をサポートしました。

コミュニティでの住民からのヒアリングの様子。すべての人々の声が反映されるよう、時間をかけて丁寧に聞き取りをおこないました。

そして、6月25日、地域住民のビジョンをより広範な関係者を含めて議論する「チャンタン放牧地ビジョン策定に向けたマルチステークホルダー会議」をラダックの中心都市レーで開催。

会議には、政治家、行政機関各部署の幹部職員、地域コミュニティの代表、僧侶、NGO・NPO団体など多様な立場の関係者が参加しました。

会議では、WWFが地域コミュニティと協力して作成した「チャンタン地域のコミュニティ・ビジョン※」が発表され、生物多様性や持続可能な生計への地域の願いを反映した内容として満場一致で支持されました。

また、地域主体の参加型ガバナンスを目指す「放牧地管理評議会」の設立にも強い支持が示され、WWFもその活動に参画予定です。

コミュニティ・ビジョン※を発表するWWFインドのリシ・シャルマ

チャンタンの牧畜の暮らしと伝統に、もう一度命を吹き込む――

土地と人々、生きものたちを慈しみ、若者たちに希望を与え、

すべての人に公平さと尊厳をもたらし、

そして、チャンパの知恵に敬意を払うことによって。

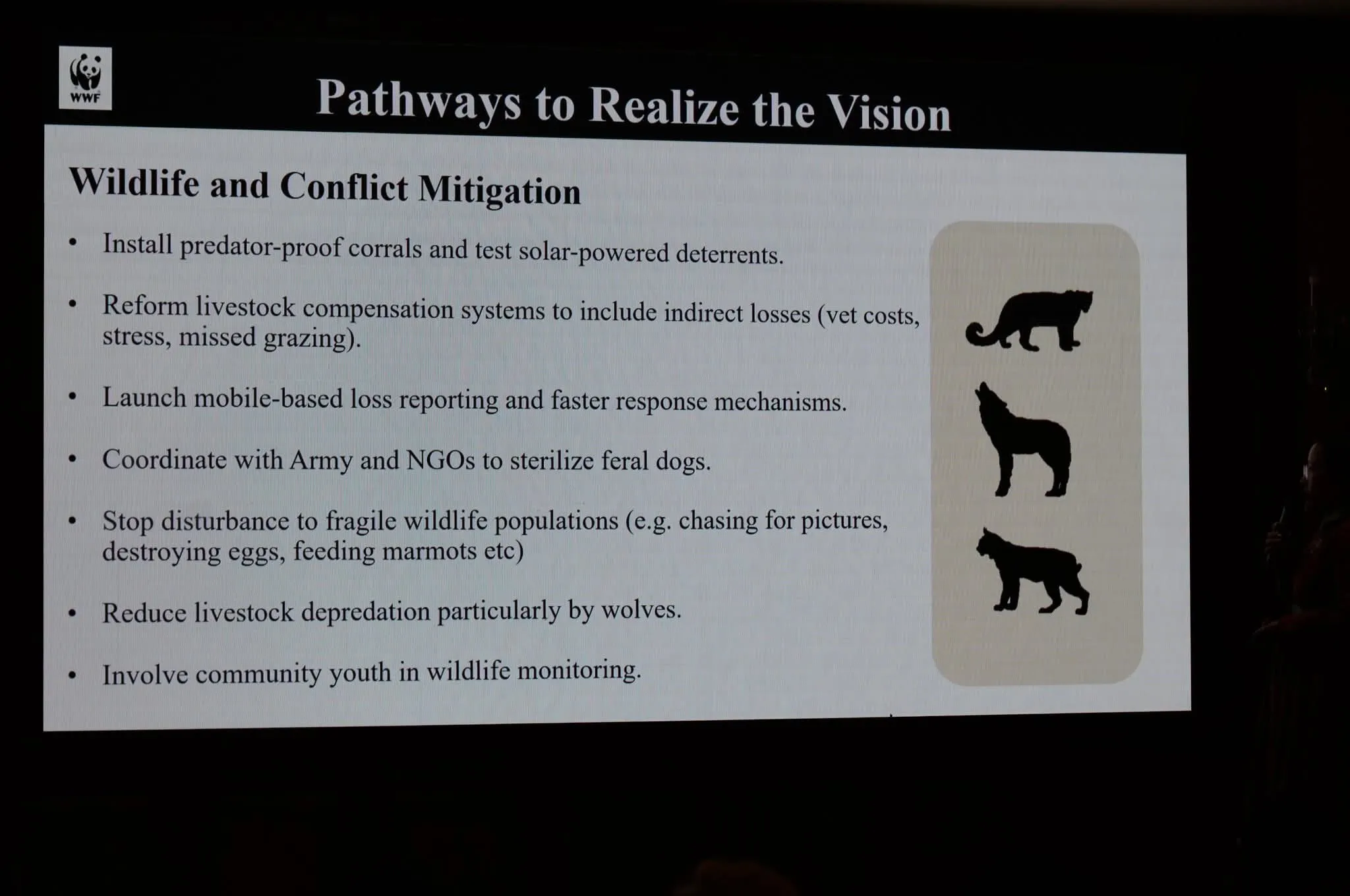

このビジョンの下にテーマ毎の具体的な未来像が示されました。

例)放牧地と野生動物:野生動物と放牧地のニーズのバランスをとること、家畜の飼料に対する政府の支援、薬用植物の保全と持続可能な放牧の実践を提唱すること。

チャンタンの草原のキアン( チベットノロバ:Procapra picticaudata )。家畜の放牧地は野生動物の生息地でもあります。

こうした活動を通して、地域の声、政府の政策、そして野生生物とその生息地の保全が調和した社会創りを進めます。