気候変動の影響を受ける絶滅危惧種が8,000種以上に

2025/11/19

- この記事のポイント

- 豪雨や干ばつなどの異常気象を世界各地で引き起こしている気候変動(地球温暖化)。その影響を受けるのは、人の社会だけではなく、自然や野生動物も同じです。2025年11月10日~21日の日程で、ブラジルのベレンでは、この気候変動問題について国際社会が話し合う、国連気候変動枠組条約第30回締約国会議(COP30)が開催されている中、野生動物がどのように気候変動の影響を受けるのか。3種の野生動物を例に、その危機に注目します。

気候変動が野生動物の未来を脅かす

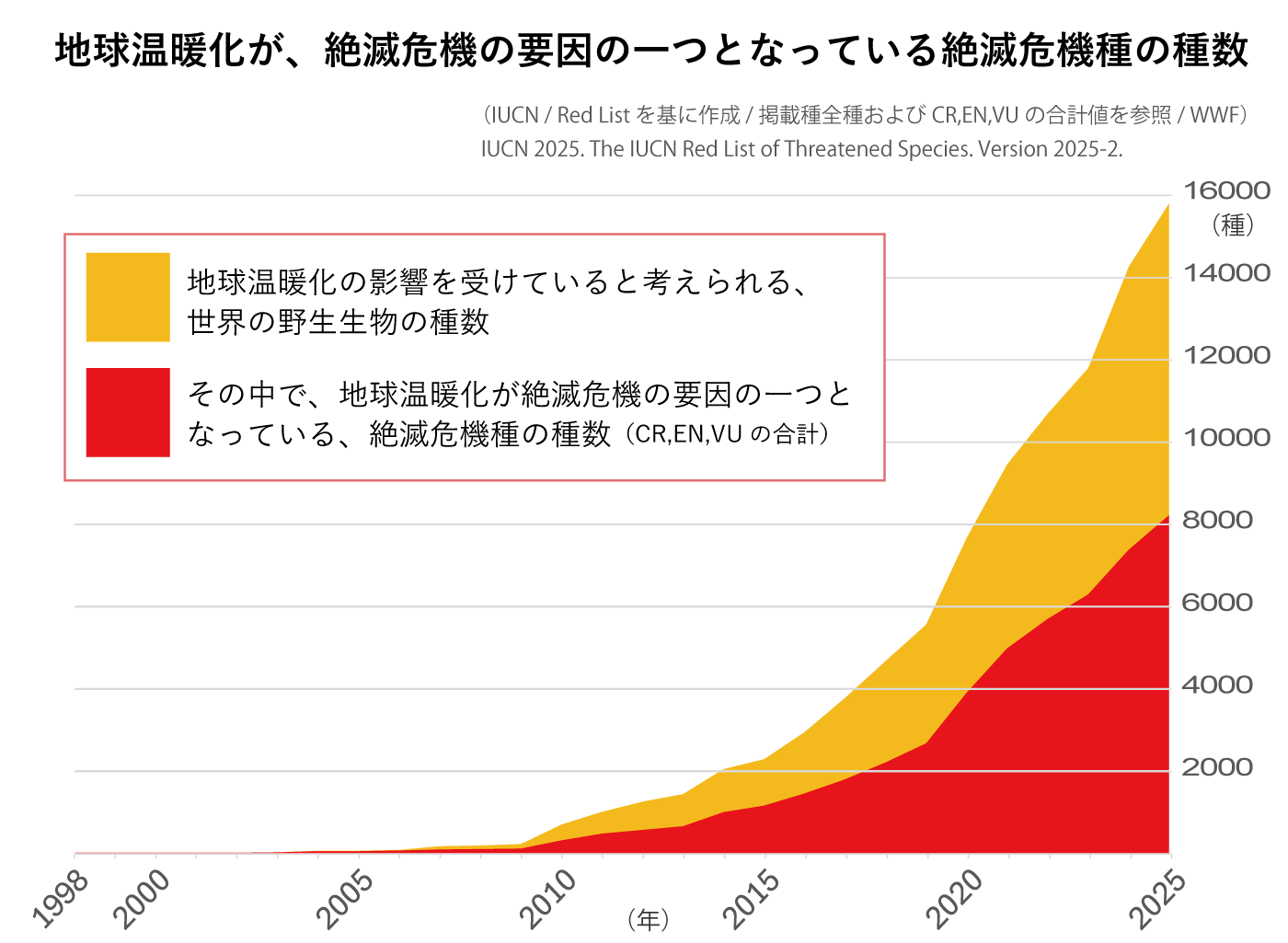

2025年10月、IUCN(国際自然保護連合)は、世界の「レッドリスト(絶滅のおそれのある野生生物種のリスト)」を更新。最新の研究結果を発表しました。

これによれば、現在地球上で深刻な絶滅の危機にある野生生物の種数は、4万8,646種。そのうち、8,221種については、「気候変動」が何らかの形で絶滅危機の要因になっているとされています。

野生生物が被る気候変動の主な影響は、次の4つです。

- 生息環境や植生の変化・変遷

- 干ばつ。それに伴う火災の拡大など

- 極端な気温の変化

- 荒天や洪水

こうした影響が今、生息地での自然破壊や、人が持ち込んだ外来生物、汚染、乱獲など、他のさまざまな要因と相まって、複合的な危機となり、8,000種を超える野生生物を脅かしているのです。

3種の野生動物を例に、その具体的な危機の現状に目を向けてみましょう。

ユキヒョウ:環境の変化がもたらす生存の危機

ユキヒョウは中央アジアとヒマラヤの高山帯に生息する、大型のネコ科の野生動物です。

森林限界を超えた、標高3,000m以上にもなる山地の、険しい崖や岩場、峡谷などに生息し、氷点下数十度の気温と氷雪に耐える毛皮と優れた運動能力を持つ野生動物です。

ユキヒョウの主な生息域であるヒマラヤは、世界の自然の中でも、強く気候変動の影響を受けるといわれる環境の一つ。

そこに生きるユキヒョウもまた、その危機からは逃れられません。

ユキヒョウの主な獲物は、バーラルやアルガリ、ウリアル、マーコールといった野生のヤギやヒツジ類、マーモットなどの草食動物ですが、これらの動物たちが食べる植物は、標高の高い場所には、それほど豊富にはありません。

そして、森林限界よりも高い場所では、根を張る樹木や水を貯められる豊かな土壌がほとんどないため、こうした植物の生育に欠かせない水の供給は、氷河や雪が担っています。

ユキヒョウが生きる、標高4,000mを超える西ヒマラヤの山々。ヒマラヤは気候変動の影響に最も脆弱な自然環境の一つです。

そうした場所で、気候変動による気温の上昇が起きると、氷河や氷雪が失われて、植物の生育にも減少や変化が生じ、草食動物が食物不足で減る要因となります。

これによってユキヒョウは獲物不足になり、子ども(幼獣)の無事な成長が妨げられたり、ユキヒョウが野生の草食動物の代わりに家畜を襲う事態につながる事態が生じる恐れがあります。

さらに、ユキヒョウが家畜を襲うことで害獣と見なされ、駆除や捕獲の対象となる「あつれき」の問題も発生しているほか、気温の上昇によって森林が高山にまで広がるようになることで、ユキヒョウよりも大型のトラやヒョウといった肉食動物の生息域が拡大し、ユキヒョウが追いやられる可能性も指摘されています。

気候変動などがもたらす生息環境の変化と、それに起因・関連する他のさまざまな要因は、確かにユキヒョウを絶滅の危機に追いやっているのです。

アフリカゾウ:干ばつがもたらす人との「あつれき」

陸上最大の野生動物であるアフリカゾウも、気候変動の影響を受けている野生動物の一種です。

アフリカゾウの一種サバンナゾウの重要な生息域の一部である東アフリカでは、近年特にケニアなどで、気候変動に起因すると考えられる干ばつが多発。

もともと乾燥した水の貴重な場所で、人とゾウの間でさまざまな衝突や農業被害などの「あつれき(軋轢)」が生じているのです。

実際、東アフリカでは、水を求めて人の集落までやってきたゾウが、家の中にあった水瓶の水を狙って家の壁を押し倒し、破壊してしまう事態も発生。

住民の中にはゾウの犠牲者になる人も出ているほか、子どもたちが学校に安全に通えなくなるなどの問題も生じています。

これらの地域社会に対する影響は、人とゾウの共存を阻み、互いに阻害する深刻な問題です。

ゾウの行動が環境変化によって変わることで、人の生活圏への侵入機会が増え、さまざまな「あつれき」が生じています。

また、ゾウは長距離を群れで移動する野生動物ですが、そうした際にも、行先で川や水辺が干上がっていたりする事態が起きると、水不足に陥ったり、さらに遠くの水場を目指さねばならなくなることで、体力のない子ゾウなどが命を落としてしまうこともあります。

こうした問題は、当然地域の住民にとっても大きな脅威であり、生計手段の喪失や貧困の拡大にも寄与する恐れがあります。そして、こうした社会的原因や不安定は、野生動物の密猟を呼ぶ原因にもなります。

アフリカゾウに限りませんが、特に乾燥した地域にすむ野生動物にとって、気候変動による降雨のタイミングの変化や干ばつの多発は、大規模かつ深刻な危機の要因の一つとなっているのです。

ジャガー:アマゾンの未来に迫る危機

2025年の国連気候変動枠組み条約COP30が開催されているブラジルは国土に広大な熱帯雨林アマゾンを擁した森の国です。

熱帯雨林は大気中の二酸化炭素を取り込み、固定する環境であり、その保全は気候変動対策においても重要な課題と言えるでしょう。

逆に、アマゾンの森が火災などで広く失われれば、大量の二酸化炭素が放出されることになり、気候変動はより加速することになります。

同時に、このアマゾンの危機は、そこに生息する多くの野生生物にとっても、深刻な脅威となります。

南米の生態系の頂点に君臨する大型肉食動物のジャガーもまた、そうした危機に脅かされている野生動物の一種。

ジャガーは中米から南米にかけての山地林やサバンナ、熱帯林など、さまざまな環境に適応した動物ですが、現在はその各地で生息環境の悪化や乱獲により、分布域を失ってきました。

比較的に生息状況が安定したアマゾンは、その中で最も安定した、ジャガーにとっては最後の楽園ともいうべき貴重な生息環境でしたが、この森にも気候変動の危機が迫っています。

近年は異常気象による干ばつで、アマゾン川の水位が低下したり、森林火災が拡大する事態が多発。この森や川をすみかとする野生動物も脅かされています。

アマゾンの森を襲う火災。異常気象による干ばつの長期化により、発生した火災が拡大する問題が深刻化しています。

殊に、獲物となる多くの草食動物を必要とするジャガーにとって、こうした森の消失と野生動物の減少は大きな問題。

また、アマゾンの南に広がる世界屈指の広大な湿地帯パンタナールでも、同様に渇水による環境の激変が生じており、ここで魚やワニなどを主食として生きてきたジャガーにとっては、世代を未来につないでいくことが難しくなり始めています。

野生動物保護の観点からも、気候変動対策を進めよう

現在、8,000種を超えるまでになった、気候変動の影響を受けている絶滅危惧種の数は、今後さらに増加していくことが予想されます。

もちろん、気候変動だけが原因で野生生物が絶滅するケースはほぼありません。アフリカゾウやユキヒョウにしても、気候変動で何頭減った、というような数字が、簡単に出てくるわけでもありません。

なぜならいずれ野生動物の危機も、他の生息環境の開発や乱獲、人とのあつれき、外来生物といった要因と複雑に関係しあうことで、より深刻なものとなっているからです。

気候変動問題は、人類にとって、今の子どもたちの世代にとってはもちろんのこと、同じ地球の住民である多くの野生動物たちにとっても、深刻な問題になりつつあります。

その解決は、未来のため必ず必要とされている重要な課題ということです。

世界の温暖化防止の取り組みの約束である「パリ協定」では、「1.5度目標(産業革命前と比べ、地球の平均気温の上昇を1.5度以下に抑える)」を掲げています。

これは、地球上で取り返しのつかない気候変動の影響が生じる事態を抑える上で、守ることが欠かせない、科学的に裏付けられた目標であり、その達成は、世界の野生生物の保全においても、重要な取り組みに他なりません。

こうした観点をもって、日本の中での温暖化対策や、現在ブラジルで開催されている国連の気候変動枠組条約の第30回締約国会議(COP30)の議論の行方にも、ぜひ注目してみていただければと思います。

ブラジルのベレンで開催されている、国連の気候変動会議COP30。世界の温暖化防止を進めるため、WWFのスタッフも世界中から集まり、これに参加しています。