アマゾンにおけるジャガー保護 活動報告(~2025年6月)

2025/10/31

- この記事のポイント

- 中南米に分布する大型のネコ科動物ジャガーは、熱帯林や湿地など、さまざまな環境に適応し、それぞれの生態系の頂点に君臨する野生動物です。しかし、各地ではその生息域が森林破壊や異常気象などにより減少。人との間で生じる「あつれき」の問題もあり、絶滅の危機が高まっています。WWFジャパンは現在、WWFブラジルが展開するアマゾン北部でのジャガーの保護・調査活動を支援しています。2025年度(2024年7月から2025年6月末)の活動について報告します。

ラテン・アメリカの自然の王者ジャガー

WWFでは現在、中南米の生態系ピラミッドの頂点に立つ大型の肉食獣ジャガーの保護活動を各地で展開しています。

中でも、ブラジル・アマゾンの熱帯雨林は、現在ジャガーが最も安定して生きることのできる、最後の貴重な生息域として、その保全が求められています。

そこで、WWFブラジルはアマゾン北東部のアマパ州に広がる熱帯林を中心とした環境で、保全活動の基礎となるジャガーの生息状況のデータを収集する活動を展開。

WWFジャパンも、この取り組みの活動資金を「ジャガー・スポンサーズ」の皆さまをはじめとする日本の皆さまからの寄付を得て、アマゾンでの活動を支援してきました。

ジャガーの個体数を推定する調査の進展

ジャガーは多様な景観に生息する野生動物ですが、アマゾンの熱帯雨林のような広大で見通しの利かない場所では、調査が困難なため、生態や生息数などの保全に必要な情報が不足しています。

そこで、WWFブラジルは、アマパ州の2カ所の森でジャガーの生息密度を調査し、国立肉食哺乳類研究保全センター(CENAP)の支援のもと、調査結果をデータベース化して分析する研究を支援してきました。

カメラトラップ調査は、森の中に自動カメラを設置して行ないます。カメラの前を野生動物が通ると、自動で撮影が行なわれ、その画像・映像データを収集して分析します。

調査を行なったのは、アマパ州北部のアマパ国立森林保護区と、カボ・オランジ国立公園の2カ所です。

【1】アマパ国立森林保護区- 調査年:2023年

- 調査地点:36カ所

- 収集データ:15,856件

- ジャガーの記録:9件

その他、ジャガーが捕食する草食動物を多数確認

【2】カボ・オランジ国立公園

- 調査年:2024年

- 調査地点:36カ所

- 収集データ:14,001件

- ジャガーの記録:5件

その他、44の分類群の野生動物を確認

この活動の中心となっている研究者のデイジー・フェレイラ博士は、CENAPの技術チームの支援を受けた分析を行なうため、収集したデータを整備。

プロジェクトで直接収集したデータだけでなく、州内の他の取り組みからの情報も統合し、調査が困難だったアマゾンでのジャガーの調査手法の確立を目指しています。

その概要は、調査対象地域にどれくらい広くジャガーが生息しているかを示す占有モデルを開発し、ジャガーの獲物となる草食動物についても、占有率と検出確率を明らかにする、というものです。

2025年6月までの取り組みでは、上記の2つを含む3つの保護区で収集された過去の調査データの分析から、ジャガーを含む重要な野生動物について、占有率と検出確率を明らかにしました。

この重要な野生動物に含まれるのは、ジャガーのほか、アメリカバク、マザマジカ、クチジロペッカリー、ローランドパカの5種です。

カメラトラップを使った調査で撮影されたアマゾン北部の野生動物。左上からジャガー、クチジロペッカリー、左下アメリカバク、マザマジカ

これらの野生動物はいずれも、狩猟や生息地の分断といった人為的な影響を強く受けやすいため、調査対象地の保護区が良好な状態で保全されているかどうかを示す健全性の指標にもなります。

現在までの分析では、調査対象となった保護区ではいずれも、広域で上記の対象種が確認できており、環境変化の影響を受けつつも、比較的均質で良好な生息環境が維持されていることが分かりました。

しかし、調査で野生動物を検出できる確率は依然として低く、長期的かつより広域を対象とした、反復的な調査の必要性も明らかになりました。

また、このことは、森林やその周辺で生活する地域の住民の保護活動への継続的な理解や参加が重要であることも示しています。

カメラトラップ調査の現場とデイジー・フェレイラ博士

人とジャガーの「あつれき」の解消に向けて

こうした地域を巻き込んだ取り組みの必要性を示す、もう一つの背景に、ジャガーと人の間で生じている「あつれき」の問題があります。

肉食動物のジャガーは、特に人がその生息域の各地を開発し、入植するようになってからは、家畜を襲う害獣とされるようになりました。

その報復としてジャガーが駆除されるケースを含む「あつれき」の問題は、今も生息域の各地で続いています。

これを受けて、WWFブラジルでは2024年より、アマパ州立大学と技術提携を締結。ジャガーと地域社会の間で起きている問題の調査プロジェクトを進めています。

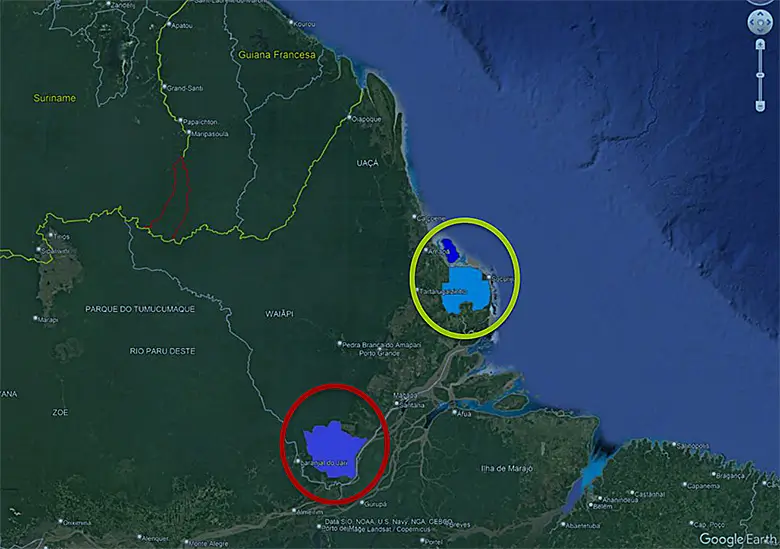

プロジェクトの対象地に選定したのは、アマパ州南部と東部の2カ所です。

地図下部の濃い青のエリアが、アマゾン川の北岸に位置するリオ・カジャリ採集保護区。中央の水色のエリアがラゴ・ピラトゥバ生物保護区。

その一つ、南部のリオ・カジャリ採集保護区は、ブラジルの法律で持続可能な森の自然や生きものの利用が許可されている保護地域です。

こうした採集保護区では、森林を野生動物と人が接する形で共有することになるため、「あつれき」の問題が生じやすい可能性が高いと考えられています。

もう一つは、東部のラゴ・ピラトゥバ生物保護区で、複数の保護区と非保護区が混在する、アマパ湖沼地域(テリオリオ・ドス・ラゴス)と呼ばれる場所です。この地域では、水牛が家畜として多く利用されていますが、これがジャガーに襲われることがあり、「あつれき」の要因になっています。

2つの地域に共通するのは、住民の多くが畜産や森林利用で生計を立てていること。経済的には貧しい地域であること。

そうした中で、住居の近くでジャガーによる家畜のブタへ襲撃が繰り返し発生し、住民の恐怖感が高まる一方、世帯収入が減少したり、養豚を諦める住民が出ていることです。

WWFブラジルはアマパ州立大学と共に、この2つの地域で住民のジャガーに対する認識調査を実施しました。

リオ・カジャリでの聞き取り調査

その結果の概要は、以下の通りです。(数字の%は回答者に占める比率)

▼リオ・カジャリ- 聞き取り調査:27件

- 経済状況:月収が最低賃金の2倍以下(96%)

- 生計手段:主に小規模畜産業

- ジャガーに対する認識

- :家畜の害獣(100%)

- :成長した家畜には害がない(牛の飼育者の約83%)

- :美しい動物:(100%)

- :環境にとって重要(33%)

- :数が減ってくれた方がよい(59%)

- :駆除すべき(29%)

- その他

- :ジャガーよりワニの方が家畜にとって脅威(66%)

- 聞き取り調査:11件

- 経済状況:月収が最低賃金の2倍程度(40%)

- 生計手段:主に大規模牧畜業

- ジャガーに対する認識

- :家畜の害獣(57%)

- :人間にとって脅威(子供の脅威:57%、大人の脅威:64%)

- :美しい動物(78%)

- :環境にとって重要(71%)

- :数を減らすべきではない(57%)

- :駆除には反対(71%)

- その他

- :ジャガーよりワニの方が家畜にとって脅威(64%)

これらの調査結果からは、ジャガーを脅威と見る認識と、許容する意識の両面が伺えます。

一報、ジャガーの生息域に接した地域の経済的な脆弱性が、「あつれき」の可能性を高めていることは確かであり、同時に似た状況にあっても、地域によって認識や価値観に違いがあることも分かります。

従って、効果的な「あつれき」の解消・緩和を目指すためには、地域の状況に応じた支援や環境教育、そしてジャガーの保全活動への住民の参加機会などを統合した取り組みが必要であるといえます。

担当スタッフより:ジャガーと人の共存を目指して

ジャガー保護プロジェクト担当 西野亮子

今回、ブラジル・アマゾンでのジャガー保護プロジェクトをご支援くださっている日本のWWFサポーターの皆さまに、この報告をお届けできることを、大変嬉しく思います。

おかげさまで、このプロジェクトも3年間にわたって活動を継続し、4年目を迎えることができました。心より、感謝を申し上げます。

野生のジャガーを守るためには、その獲物となる動物たちが豊富に生息する、豊かで広大な森や湿地を保全する必要があります。

ジャガーを守ることで、アマゾンをはじめとする貴重で壮大な自然環境を未来に向けて守っていく、それは私たちWWFの目指す大きな目標でもあります。

もちろん、アマゾン全体の規模を考えれば、現状私たちにできている活動は、必要とされる取り組みのごく一部にすぎません。

それでも、継続した取り組みのおかげで、ジャガーの個体数調査の手法や、現場で起きている「あつれき」問題の把握など、今後より広域での保全活動に役立つ大事な知見が、着実に積み重なっています。

殊に、最初の1年目、2年目で実施したジャガーの個体数調査だけでなく、ジャガーの被害を受けている人たちの現状についても、調査が進んでいることは、ジャガーと人が共存できる未来づくりに向けた、大事な進展だと私たちは考えています。

今回、WWFブラジルがヒアリング調査を行なったリオ・カジャリ地域には、もともと養豚業をしていた人が、ジャガーに飼育していたブタを襲われ、養豚を諦めた方がいました。

ですが、その方は「人とジャガーの衝突(あつれき)が緩和されるなら、また養豚を再開したい」と話してくれたそうです。

この一言は、「あつれき」の緩和が、人とジャガーの共存を実現するカギとして、期待されていることを示すものです。

家畜を殺されるか、ジャガーを駆除するか、そんな人とジャガーが争う未来ではなく、共存に向けた未来を、どう実現していくか。

私たちWWFの挑戦は、まだまだ続きます。

どうかこれからも、ブラジル・アマゾンでの取り組みにご関心をお持ちいただき、活動を継続するためのご支援をお願いできれば幸いです。

「野生動物アドプト制度」リニューアルのお知らせ

WWFジャパンは、さらにご支援の輪を広げていくため、「野生動物アドプト制度」を2025年11月19日よりリニューアルいたします。

現在ご支援いただいている皆様は、新たなお手続きなく、これまで通りのご支援額・ご支援方法でご支援を継続いただけます。

また、リニューアル後より公式サイトの「マイページ」にログインいただくことで「スポンサーズオンライン特典」をご利用いただけます。

次回更新時にリニューアル版に契約変更することで「スポンサーズ初回特典」もお受け取り可能となります。更新時期が近づいたら、再度ご案内します。

詳しくは以下リンクからホームページをご確認ください。

野生動物アドプト制度リニューアルについて詳しくはこちら