国内希少野生動植物種に32種が指定されました

2022/02/08

1月24日から、新たに32種の日本の野生生物が「国内希少野生動植物種」として、法的な保護対象となりました。

これは、「種の保存法」に基づき、昨年12月24日の閣議決定を受け施行されたものです。

今回の指定で目を引いたのは、32種中26種を占めるサンショウウオ類の指定でした。

多くの希少種を含む日本のサンショウウオ類は近年、研究が進んだことで、これまで1種とされていた種が複数の種に再分類され、大幅に種数が増加。

IUCN(国際自然保護連合)の世界の「レッドリスト」にも、その大半が絶滅危機種として選定されています。

今回、日本の国内法である「種の保存法」で、これらのサンショウウオ類を国内希少野生動植物種に指定した背景にも、同様の理由があったと考えられます。

しかし、今回の指定の何よりも大きな理由は、ペット販売を目的とした捕獲が増加していることです。

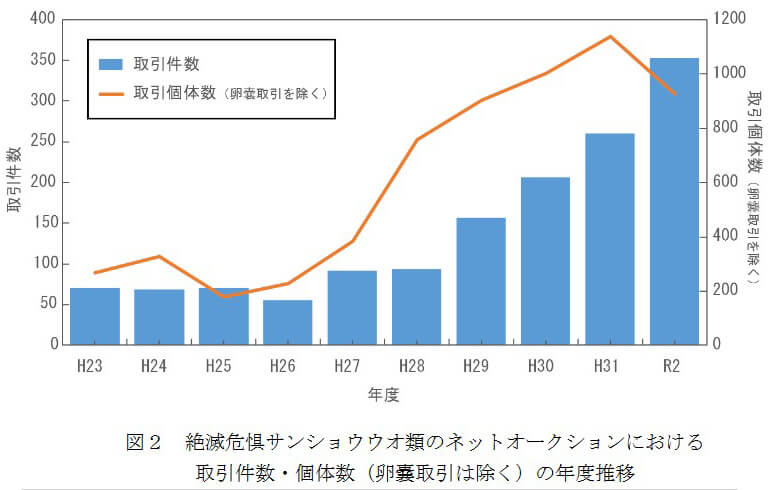

新たな対象種を選定するため、昨年12月に開催された専門家科学委員会でも、絶滅危惧サンショウウオ類がネットオークションで過去どれくらい取引されてきたか、その件数と個体数の推移が確認されました。

©環境省:令和3年度希少野生動植物種専門家科学委員会 議事次第・資料より

今回、新たに保護対象となったサンショウウオ類は、そのほとんどが、販売目的での捕獲や譲渡のみを禁じる、国内希少野生動植物種の「特定第二種」に指定されたことからも、この問題の深刻さがうかがわれます。

分類が進み、サンショウウオ類の種数が増えたことは、日本国内の生物多様性が、従来よりも、より豊かで多様であることを示すものです。

一方で、種を細かく分けると、分布域や個体数も細分化されることになるため、1種ごとの分布域は狭く、個体数も少なくなり、人の活動による影響も受けやすくなります。つまり、絶滅の危機も相対的に高くなるのです。

法的な保護を約束する「国内希少野生動植物種」の種は、現在427種。2013年時点で90種だったことを考えると、大きく増加しました。

また、WWFなどの働きかけにより、現在はこの指定種の候補を、一般の方々や自然保護団体が国に提案する制度も実現。

こうした改善を通じ、政府は、2030年までに700種の指定を目指しています。

日本の生物多様性を守っていく実効性のある取り組みの一環として、今後の進展を期待しつつ、ペットの取引問題についても調査と提言を続けていきたいと思います。

ペットフェアで販売されるカエル類。両生類はペットとしての人気が高く、野生の個体を捕獲し減少させる大きな要因になっています。