漁獲海域と漁獲方法の表記は、当たり前!?―ヨーロッパのパッケージ事情―

2024/05/24

先月、国際会議出席のため、ギリシャとスペインを訪れました。

どちらも、ヨーロッパでも知られた漁業国。そこで、スーパーでは、どのようにシーフードが売られているのか、見てきました。

日本でも、だんだんと見かけるようになってきた、持続可能な水産物であることを示すMSC認証とASC認証のラベルは、これらの国でも、よく見ることができます。

スペイン・マドリードの空港内、お土産売り場にも、認証ラベル付きの缶詰が整然と並んでいました。

鮮魚売り場ではこのようにMSC認証ラベルが表記されています。

ドイツなどと比べると少し少ないかな、という印象も。

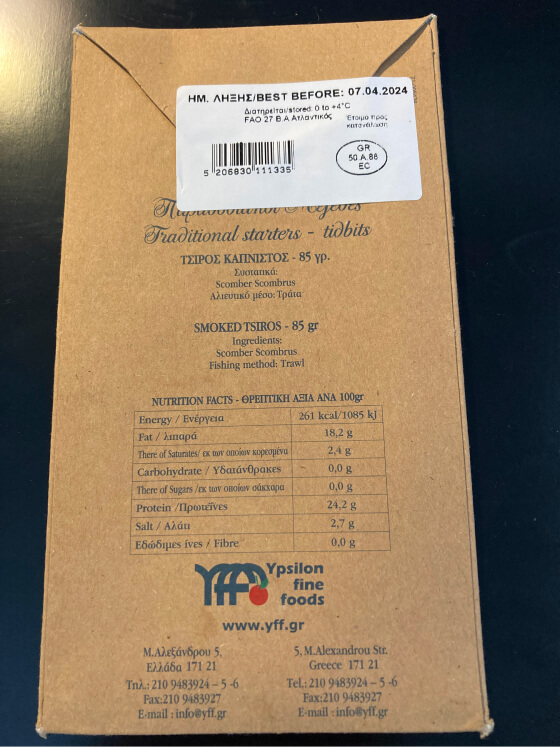

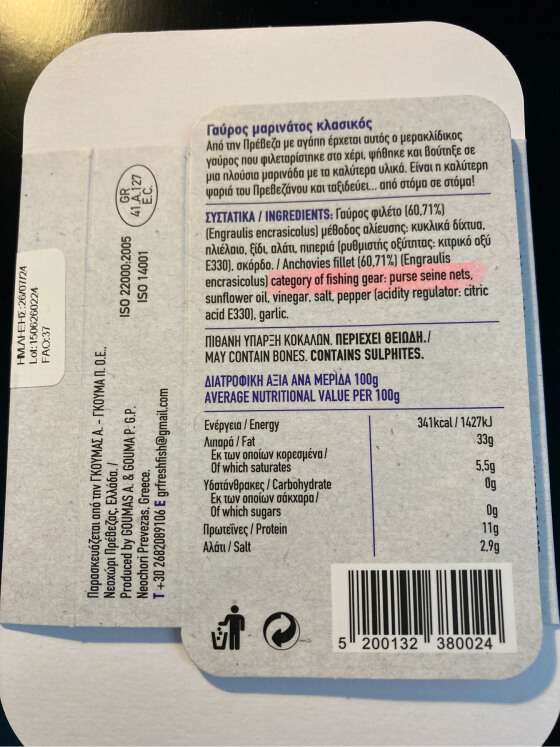

でも、よくよく目を凝らして、パッケージを見てみると・・・、FAO37、41、71、などの表記があります。

これは、「FAO漁獲統計海区」(FAO Fishing Area)を示すもので、このナンバーから、水産物がどの海域で獲られたものかがわかります。例えば、FAO37は「地中海」、FAO41は、「南西大西洋」というように。

缶詰、パウチのシーフードミックス、冷蔵の加工品等、多くのパッケージにこれがきちんと明記されていました。

さらに、Fishing methodまたはFishing gearと漁獲方法が明記してあるパッケージも。

このパッケージの表記から、この商品は、「FAO27(北東大西洋)」において、「トロール漁Trawl」(底引き網漁の一つ)によって漁獲された「タイセイヨウサバscomber scombrus」が使われていることがわかります。

FAO37(地中海)で、巻き網漁(purse seine nets)によって漁獲されたアンチョビ(カタクチイワシ科)であることがわかるパッケージ表記。

認証ラベルがたとえついていなくても、「どこで、どのように獲ったのか」がわかれば、その水産物の資源状態や生態系へのインパクトを調べることが可能になります。

WWFジャパンが発行している「おさかなハンドブック」内で紹介しています

このような情報の開示は、IUU漁業由来の違法・無報告・無規制で獲られた水産物が入り込まない状況を作ることにもつながります。

私たちが食べる水産物が、どこで、どのように獲られたものなのか。

そのような情報に消費者が関心をもつことも、持続可能な消費の場をつくることにつながります。

まだ日本では、なかなか見かけませんが、ヨーロッパの事例を後押しに、私たち消費者がそのような情報を積極的に望んでいくことが大事だと改めて感じた、ヨーロッパのスーパーマーケットでした。(自然保護室 滝本)