MSC漁業認証取得のカツオ・キハダの初競りと漁業者の思い

2025/09/25

- この記事のポイント

- 2024年にMSC漁業認証を取得したときの思いと当時の初競りの様子を映像としてWWFが本日初公開。漁業会社2社から成るグループが、カツオ・キハダのまき網漁業で2024年に日本で初めてMSC漁業認証を取得しました。WWFは今回、この認証のもと、初めて漁獲されたカツオ・キハダが、競りに出たときの映像を公開。サステナブルな漁業の国際認証を得て、日本の水産資源を守り、水産市場を盛り上げていこうという気持ちでつながる関係者の声をまとめました。世界有数のカツオ・マグロの漁獲国であり、消費国でもある日本で続けられる、持続可能なマグロ漁業への取り組みを紹介します。

サステナブル漁業への第一歩、漁業者の思いを映像で公開

2024年4月、静岡県・焼津漁港で、カツオ・キハダのまき網漁業による日本初のMSC漁業認証を取得した漁業で獲られた魚の初競りが行なわれました。

この歴史的な瞬間を収めた映像を公開し、持続可能な漁業の実現に向けた漁業者たちの思いをお届けします。

MSC漁業認証は、環境に配慮した持続可能な漁業に与えられる国際的な認証制度です。

この認証を取得した漁業を広げていくことは世界有数のカツオ・キハダの漁獲・消費国である日本において、資源を守りながら水産業を活性化させる取り組みの一つです。

和食に欠かせない魚が、いま危機に

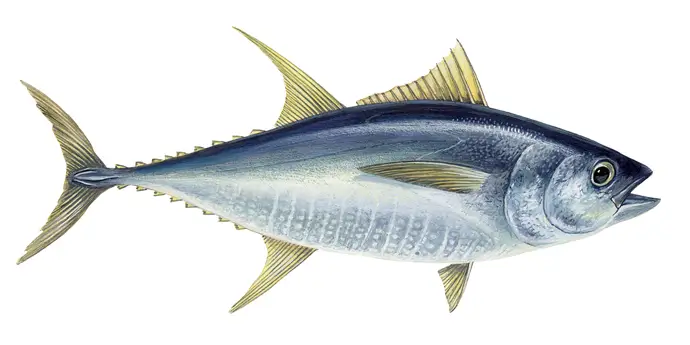

カツオやキハダは、和食に欠かせない食材で、カツオは刺身、タタキや出汁のかつお節の原材料、キハダは刺し身のほかツナ缶詰の材料にも用いられています。

日本はカツオの世界消費量の約10%を占める消費大国ですが、世界最大漁場である太平洋での漁獲量が急増する一方、資源量は過去最低レベルにまで落ち込んでいます。

このままでは海の生態系にも深刻な影響が及ぶ可能性があり、持続可能な漁業への転換が急務となっています。

WWFジャパンは2020年より、国内の漁業者とともに持続可能な漁業実現に向けたプロジェクトをスタート。

明豊漁業株式会社と共和水産株式会社もこの流れに賛同し、企業の垣根を越え、3年以上に及びMSC漁業認証取得を目指した取り組みを実施してきました。

上段左から:東海漁業株式会社(共和水産子会社)の第88光洋丸、共和水産株式会社の第78光洋丸 © 共和水産株式会社

下段左から:明豊漁業株式会社の第36昇喜丸、第88明豊丸 © 明豊漁業株式会社

初競りの現場から:MSC認証の声が響く

静岡県の焼津漁港では、「本船の漁業が、MSC漁業認証を取得いたしましたので、よろしくお願いします。88明豊丸、まき網どりとなっております。カツオ2.5から、よお〜」という競りの声が響き渡りました。

日本初のMSC認証まき網漁業で獲られた魚の初競りは、市場でも好反応を得ており、漁業者たちの長年の努力が実を結んだ瞬間となりました。

漁業者の声:資源を守るためにできること

明豊漁業株式会社の松永さん

明豊漁業株式会社・松永さん

「どんどん船の数が減ってしまった、獲りすぎて魚の値段が減っていった…だからこそ獲りすぎるのでなく、適正に漁業をしていかないと魚がいなくなっちゃう」と語る。必要なのは「ちゃんとした管理と認証を取ること」そして「私たち漁業者だけでなく、それを一般の消費者が買い続けてくれること」。

共和水産株式会社の内藤さん

共和水産株式会社・内藤さん

「30年、40年前は今ある計器類がなくても魚探一つで魚が獲れたほど、カツオも沢山いたのだと思います。絶滅危惧種への配慮も以前より慎重に対応するようになり、小型魚の混獲が多い人工集魚装置の使用を少なくするなど、環境に対する配慮にも努めています」。

「私たちはまず資源があってこそ会社が成り立つ。MSC漁業認証が広がって日本国内でも認知が広がれば我々もいい方向に行けると思います」。

消費者の選択が未来をつくる

株式会社ニッスイの伊平さん

株式会社ニッスイ・伊平さん

「今後水産資源を継続的に長期的に活用するには認証もどんどん活用していかなくてはいけないと思っています」。

「お客様によって求めるレベルは違いますが、意識して選んでくださるようにするのが私たちの役目です。資源を守るためにも、認証を積極的に活用していきたいです」。

MSCラベルがついた水産物を選ぶことは、こうした漁業者の取り組みを後押しする力になります。

すなわち、消費者一人ひとりの選択が、豊かな海と和食文化、そして持続可能な社会の未来を支えることにつながるのです。

もし、スーパーやレストランでMSCラベルつきの商品を見かけたときは、一度、手に取ってみてください。

WWFは今後も、サステナブルな漁業を促進し、海の環境と漁業の未来を守っていくため、先駆的な企業や漁業者への支援や、MSC認証の広がりをめざした活動に取り組んでいきます。