希少リクガメの苦難:管理費詐取事件と違法取引事件の背景と再発防止

2025/05/23

- この記事のポイント

- 2025年1月、都内の有名水族館の元職員が、種の保存法違反容疑で逮捕されました。さらにその水族館の元館長と現職副館長も、詐欺容疑で送検されるという前代未聞の事件が起こりました。この事件は、密輸され、保護されたビルマホシガメの国内での委託飼育をめぐるものです。問題の背景と再発防止に何が必要かを解説します。

リクガメ輸入大国日本の密輸事件

カメは、古くから食用、薬用、工芸用などさまざまに利用されて来ました。

近年は、愛玩・鑑賞などペットとしての需要も高く、世界中で多くの種が捕獲・取引されています。

カメの中でもリクガメは、名前の通り陸棲であることや丸みを帯びた形状から、欧米や日本でペットとして人気があります。

過剰な利用が野生の個体群に悪影響を与えないよう、リクガメ科としてワシントン条約の附属書Ⅱに掲載されています。そのため、国際取引(輸出入)には、輸出国の許可書が必要です。

なお、一部の種は、さらに規制の厳しい附属書Ⅰに掲載され、商業取引が禁止されています。

タイで販売されていたケヅメリクガメ(Centrochelys sulcata)とヒョウモンリクガメ(Stigmochelys pardalis)。リクガメは、カメ目の中のリクガメ科というグループに属するカメの総称です。世界各地に生息していますが、日本には生息していません。ホウシャガメ、インドホシガメ、クモノスガメ、パンケーキガメなど日本でもペットとして人気の高い種が含まれます。

1990年代、日本は世界一生きたリクガメを輸入する国でした。それは、大きな需要があることを意味します。愛玩・鑑賞目的で輸入された珍しいカメは、高値で取引されました。高く売れるからとワシントン条約に反する密輸も横行していました。

特に人気の高かったホシガメ類に限っても1990年代だけで日本で発覚した密輸事件が10件明らかになっています。密輸されたカメは1,080頭を超えます。

1997年夏に大規模なリクガメの密輸事件が2件発覚しました。1件目は、日本人がシンガポール人に依頼し、400頭を超えるホシガメの密輸を企てたものでした。この中にビルマホシガメも含まれていたとみられています。

2件目は、ペットショップ店員を含む3人の日本人が、ミャンマーからビルマホシガメ68頭を密輸し、日本の税関で差し止められた事件です。

カメに限らず、このように密輸・押収されたワシントン条約による規制対象の野生動物は、条約の管理当局である経済産業省の管理下に置かれます。

しかし、生きた動物の場合、倉庫に保管するわけにはいきません。ましてや霞が関にある経済産業省の建物で、動物を飼育することはできないので、日本動物園水族館協会を通じて、加盟園館への引き取りを依頼します。

保護された野生動物を引き受けた動物園や水族館へは、経済産業省から飼育するための費用である管理費が支払われます。

2025年1月に起きた事件の概要

こうした行政上のプロセスの中で、2025年1月、都内の水族館の元職員と元館長、さらに現職の副館長が、詐欺容疑で送検されるという事件が起こりました。

この事件は、日本に密輸され、同水族館で保護されていたビルマホシガメの数を正確に報告せずに管理費を過剰に得ていたこと、及び国内の第三者にカメを違法に譲渡(種の保存法違反)し、それが発覚したものです。

通常、保護された野生動物を引き受けた園館は、その動物の健康状態を調べ、衰弱していれば必要な治療や回復のためのケアを行います。健康状態に問題がない、と判断された場合、主に教育や保全目的で展示や繁殖に利用することがあります。スペースの都合などで飼育が困難になった場合は、手続きを行なえば他の園館へ移すこともできます。

しかし、水族館の元館長らは、必要な手続きを踏まずに、経済産業省から飼育を委託されたビルマホシガメ23頭のうちの10頭を元職員へ横流しした上、飼育頭数が減ったことをすぐには報告せずに、経済産業省から支払われる管理費を得ていました。

その行為が、詐欺に該当するとして送検されたものです。

さらに、カメ10頭を譲り受けた元職員は、その個体を飼育し、繁殖させて、販売していたものと見られています。

ビルマホシガメは、2013年にワシントン条約での規制が強化され、商業目的の国際取引は禁止されました。

これを受け、国内でのビルマホシガメの取引は、条約の取引規制強化前に輸入された個体か、そのような個体から生まれた繁殖個体であり、かつ環境省への登録がなされているという条件を満たした場合のみ認められることになります。

この登録を行なっていなかったために、今回、元職員とその配偶者は、種の保存法違反の容疑で逮捕されました。

水族館の職員は、不起訴となりましたが、カメを無登録で販売した元職員夫婦は、今後、審判される見込みです。

問題はどこに?

希少な野生動物の保全に寄与すべき動物園や水族館が引き起こした、このような事件は、社会的にも大きな問題です。

動物園には、希少な動物の命を扱っていることの自覚とその責任の重さを認識し、二度とこうした事件を起こさぬよう管理の徹底が求められます。経済産業省も、再発防止のため今後、寄託管理先の園館への実地検査を導入するとしています。

しかし、押収/差止された動物の収容は、簡単なことではありません。

その背景を知れば、一園館の問題でなく、管理強化だけでは本質的な解決は難しいことが分かります。

中でも、大きな問題となっているのは、押収した動物の収容先の確保です。

密輸、種の保存法など国内法に抵触する事件で税関や警察が野生動物を保護した場合、日本では上述の通り、主管する行政・執行機関が、動物園・水族館等の飼育施設へ動物の引き取りを依頼します。

ワシントン条約違反により、差し止めされ、野毛山動物園で飼育されているインドホシガメ(Geochelone elegans)。この動物園には、他にもこうした動物が飼育されています。

協力的な施設もありますが、いつも簡単に引き取り先が決まる訳ではありません。

管理費用が出るとは言え、その額は、飼育のためのエサ代や光熱費を賄うには必ずしも十分ではないためです。

また、各園館の立場からすれば、予定していた計画にない動物を飼育するスペースを新たに設け、対応する職員を配する必要が出てくるなど、受け入れる側の負担にもなります。

押収/差し止められた動物たちは、どう扱われている? 海外の例

こうした問題について、海外では、政府が押収や差止られた動物の保護・飼養施設を運営したり、保護と適正飼養に特化した民間団体がその受け皿になったりしています。

例えば、米国に拠点を置く国際的なカメの保全団体であるTurtle Survival Allianceは2025年2月に、マダガスカルで敢行された大規模な密猟・密輸ネットワークの摘発に於いて押収された、3,000頭を超える絶滅のおそれが高いカメを保護し、飼育しています。

米国では、Southern California Wildlife Confiscations Network (南カリフォルニア野生動物押収ネットワーク、SCWCN)という米国魚類野生生物局と米国動物園・水族館協会(Association of Zoos and Aquariums, AZA)が運営するプログラムがあり、密輸された動物の保護と福祉を提供しています。

違法取引事件で押収された野生動物は、AZAが認定した園館か、民間レスキュー団体又は大学で必要な医療ケアを受け飼育されます。

このコーディネーションをSCWCNという単一の窓口が行なうことで押収動物の収容先が迅速に見つかり、動物はすぐに適切なケアが受けられるという利点に加え、執行機関は、受け入れ先探しという作業から解放され、事件の捜査に専念できるという大きなメリットがあります。

南カリフォルニア地域で試験的に行なわれていましたが、効果が高いということで、今後米国全土に展開される予定です。

また、飼育に要する費用についても手当てが支払われるなどの対策が講じられています。2024年には、“Wildlife Rescue, Rehabilitation, and Reintroduction Act of 2024(2024年野生動物救助・リハビリテーション・再導入法)”という法案が下院へ提出されました。

まだ法制化に必要な上下両院を通過していませんが、これは、SCWCNにおいて、認定された飼育施設を支援する助成金プログラムを確立するものです。

日本でも求められる取り組み

押収、任意放棄された動物だけではなく、落とし物として届出された動物や逸走した動物も含め、今後、国内で保護が必要となる野生動物の数は増えることが予想されます。

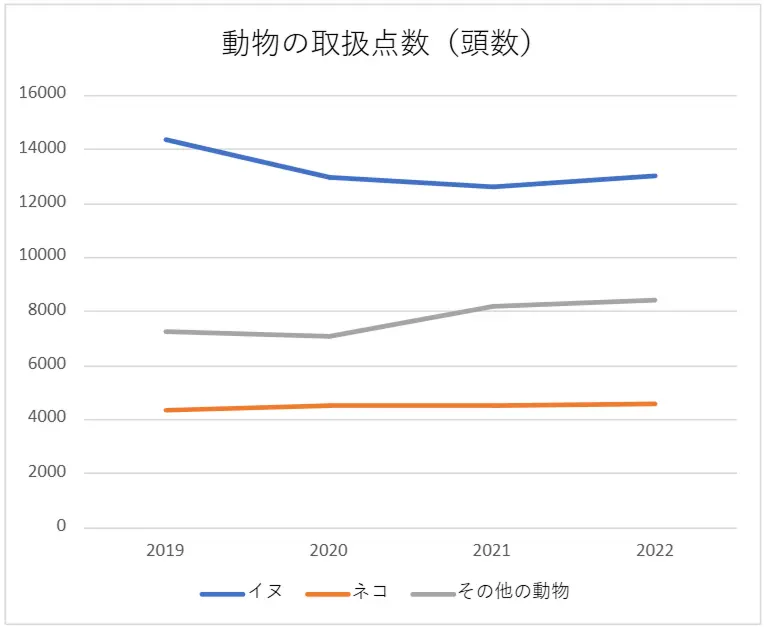

落とし物として警察が取り扱った動物の年毎の頭数。イヌ及びネコ以外の動物の取扱が増加傾向にある。出典:警察庁年報

これに対し、収容施設のハードルを下げ一般の飼育者を含めて引き取り先を探すべきという声が聞かれることもありますが、自然の構成員たる野生動物、特にワシントン条約や種の保存法等の規制対象となっている希少な野生動物の飼育は、安易に行なわれるべきではありません。

その個体が本来の習性を発揮できる適正な飼養だけでなく、系統保存管理など個体群をきちんと維持していけるようなさまざまな配慮が求められます。

やはり、専門知識と技術、ネットワークを有する組織が引き取ることが適切です。

海外の事例も参考に、日本でも今後、野生動物の保護や展示・利用、さらに環境教育の在り方を含め、動物園・水族館や民間のレスキュー団体、獣医師及び動物福祉の専門家の役割を再定義し、官民で保護動物の適正な取扱いについての仕組みづくりが必要であると考えます。