アフリカゾウは、種をまく!

2025/08/12

ゾウは地上で最も大きな体をもつ動物。体高は3~4メートルほどで、体重は6トンにもなります。

その大きな体を維持するために、1日のほとんどを採食に費やします。時間にして、なんと18~20時間。

その間に、150種以上の植物を200キロほども食していきます。

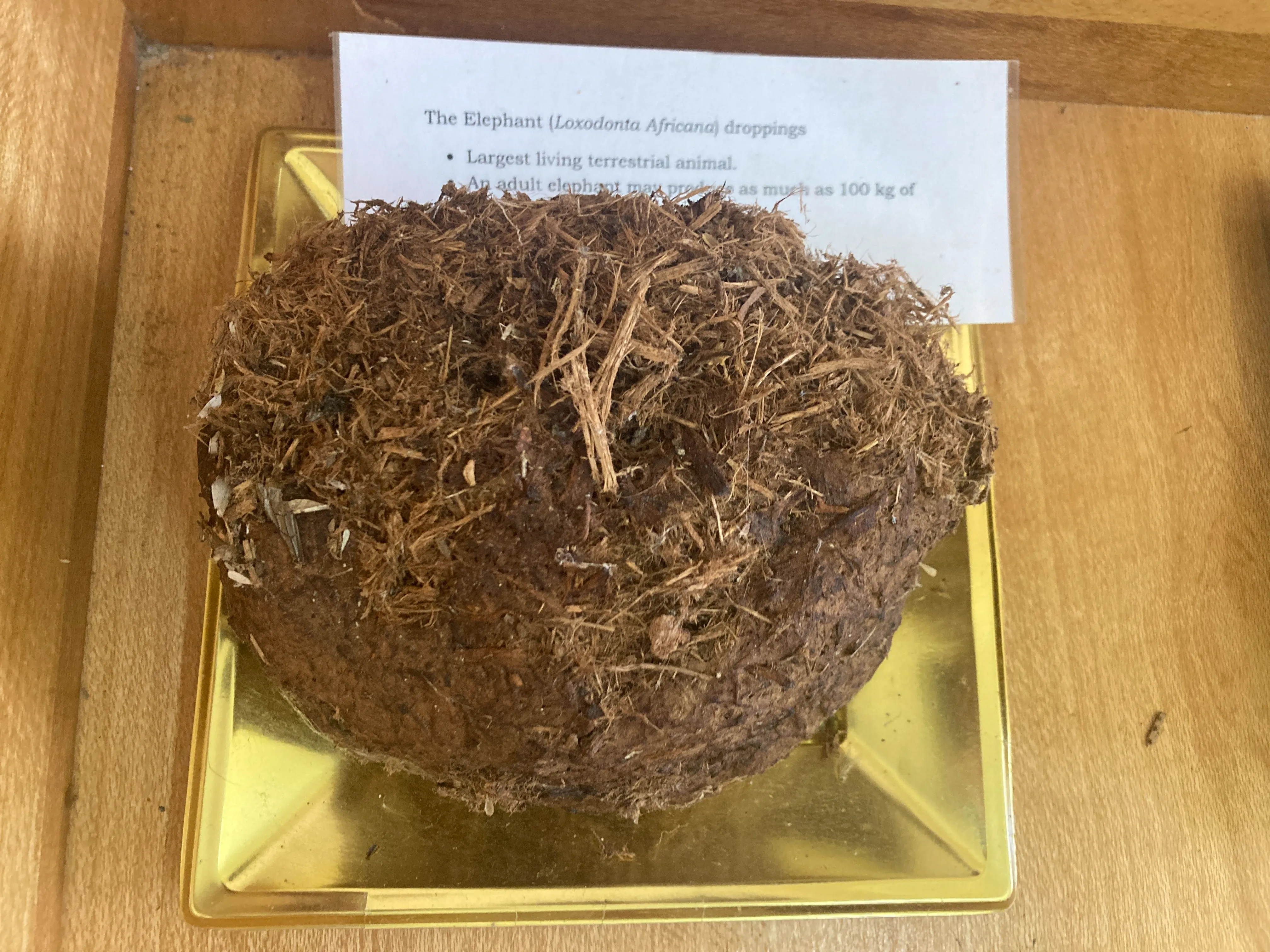

そして、排せつされる糞となると、一つで2キロほど!

大量に植物質の食物を摂取するゾウですが、実は半分くらいが未消化で、特に固い種子はそのままの状態で排せつされることが多いのです。

1日に長距離を移動するゾウが落とす糞は、まさに種まきのようなもの。生態系を支える大事な役割を果たしています。

タンザニア北東部にあるムコマジ国立公園のビジターセンターにて。公園内に生息する動物の糞の展示、公園スタッフがレクチャーをしてくれる。

アフリカゾウの糞:メスの方がよく消化ができて柔らかいため、種子が芽吹きやすい

また、ゾウが通った後が「わだち」の役割を果たし、他の動物たちの通り道にもなっていくのです。

8月12日は世界ゾウの日。

この雄大なゾウに思いを馳せながら、自然界の見事な仕組みを守っていくことの大切さを考えてみてください。

WWFジャパンが2021年よりWWFタンザニアと連携して実施している、アフリカゾウ保護プロジェクトでは、人とゾウの軋轢(あつれき)の問題に取り組んでいます。

人が暮らす場所の拡大や、気候変動の影響で生息環境が変化していることから、ゾウの移動ルートにも変化が生じています。

そのことで、人とゾウの遭遇率が高まり、人や農作物への被害、そのことによるゾウへの報復行為が増加しているのです。

わたしたちは、こうした事態を緩和する取り組みを継続し、人と自然が調和して生きられる社会を目指していきます。

日本からの支援によって設置された小学校の給水設備。ゾウによって破壊されてしまった水インフラを整備し、清潔な水が供給できるようになり、学生の登校率が上がった。それまでは、離れた場所まで水汲みに行く必要があり、その際にゾウと遭遇する危険もあった。