WCPFC北小委員会会合2025結果報告 太平洋クロマグロの長期的な漁獲戦略の合意に失敗

2025/08/13

- この記事のポイント

- 2025年7月9日から7日間にわたり富山で開催されていた中西部太平洋まぐろ類保存委員会(WCPFC)の北小委員会およびIATTC&WCPFC NCクロマグロ合同作業部会が閉幕しました。資源回復を果たした太平洋クロマグロ(本まぐろ)について、持続可能な漁業にとって必要不可欠な中長期的な漁獲戦略と漁獲戦略評価(MSE)を合意する予定でしたが失敗。議論は持ち越しとなりました。

劇的に資源回復した太平洋クロマグロ

太平洋の海洋生態系の頂点に立つ太平洋クロマグロ*(標準和名:クロマグロ 学名:Thunnus orientalis)。

*:この記事では便宜上クロマグロを太平洋クロマグロとしております

東アジア近海からメキシコ沿岸まで、大洋を回遊するこの大型魚は、「本まぐろ」とも呼ばれ、寿司や刺身として高値で取引されることから「海のダイヤ」とも言われています。そして、日本はその7割以上を消費する、世界最大の消費国です。

しかし、長年続いた過剰な漁獲により、その資源量は危機的な状況に陥りました。

太平洋クロマグロ資源量は、2010年には初期資源量(B0:漁業が開始される以前の推定資源量)の1.7%まで減少しましたが、その後の漁獲規制の効果により資源量は回復傾向に転じ、2022年には23.2%(約万トン)と、回復目標であった20%B0に予定よりも13年早く到達。一時は絶滅が危惧された太平洋クロマグロの資源は、安全水準まで回復することができました。

太平洋クロマグロの生物情報ついてはこちら

2025年の会合では、2024年に増枠された漁獲枠においても、クロマグロ資源は増加し続けるとの報告がありました。

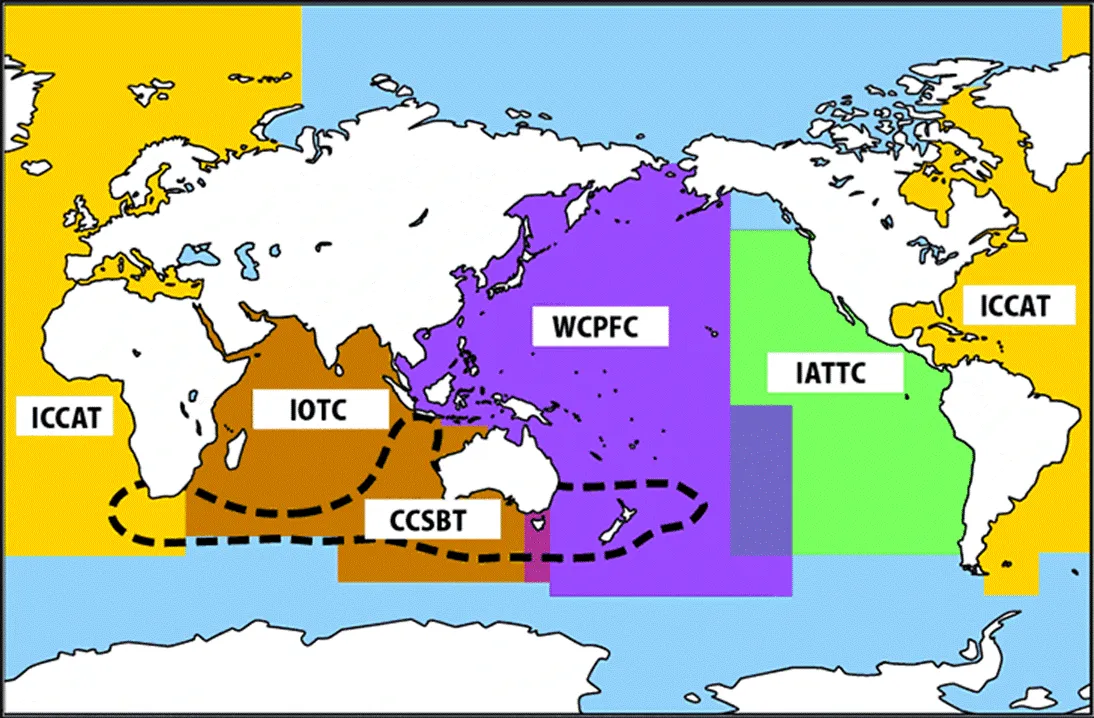

世界のマグロ資源管理にかかわる国際機関。クロマグロについては、WCPFC(中西部太平洋まぐろ類委員会)とIATTC(全米熱帯まぐろ類委員会)とが共同で管理しています。

再び乱獲をひきおこさないために 管理戦略評価(MSE)導入の必要性

資源回復をはたした太平洋クロマグロですが、再度、乱獲・資源枯渇を引き起こさないよう、中長期的な漁獲戦略を作成することが重要です。

そもそも、基本的に、乱獲・資源枯渇を望んでいる漁獲国はいません。しかし、資源が減少した際、自国の直近の利益や産業維持のため漁獲量を減らすことができず乱獲に陥ってしまった事例が多くありました。特に国際水産資源の場合は、加盟国の全会一致の合意が必要のため、漁獲量の削減は特に難しいのが現状です。

そこで漁獲戦略という、資源の状況にあわせて自動的に漁獲可能量(TAC)を算出できるようなルールや、そのトリガーとなる基準値を事前に作成・合意することが、近年、多くの水産資源において導入が進んでいます。

しかし、漁獲戦略のベースとなる魚の資源量推定には、魚の子供の生き残り率といった正確に把握することが難しい不正確な情報を使う必要があり、それが原因で誤って資源量を推定、想定していた戦略(目標)どおりの管理ができない、といったリスクがあります。

そこで、そのような不測の事態もふくめた様々なシナリオを仮定し、候補となる管理戦略案の結果をコンピューターでシミュレーションし評価する手法がMSEであり、すでにミナミマグロ、大西洋クロマグロ、中西部太平洋のカツオで導入、運用されています。

WWFは、本会合の開催にあたり、WCPFC事務局にポジションペーパーを提出するとともに会合にオブザーバーとして参加。2025年末までにMSEに基づく漁獲戦略が合意されるよう働きかけを行いました。

WWFがWCPFCに提出したポジションペーパー(英文)

2025年のWCPFC北小委員会は富山市で開催されました。

MSEに基づく漁獲戦略は合意できず 引き続き議論することに

WCPFCは、MSEに基づく漁獲戦略の合意に向けて、本会合開催前に2回、特別会合を実施。

「クロマグロをどの資源レベルで維持するか(目標管理基準値)」、「資源がどこまで減少したら漁獲量を大幅に減らすか(限界管理基準値)」、「漁獲量を大幅に減らす際にはどのレベルまで漁獲量を減らすべきか」など、いくつかのシナリオとそれに基づく様々な情報(資源増減の確立、予想される漁獲枠など)について、科学者がシミュレーション結果を提示しました。それら情報に基づき、各国担当者のMSEへの認識を高めたうえで本会合に臨みました。

会合中、最も議論が難航したのが、「資源が減少してしまった際にどうするか」です。

米国は、資源が初期資源の15%以下に減少してしまった際には、ほぼ禁漁レベルまで漁獲量を削減するシナリオを支持。

一方、太平洋の西側の国々(日本、台湾、韓国)は、定置網漁業やマグロ以外を対象とした漁業で意図せず漁獲してしまう、いわゆる混獲が発生してしまうため、禁漁は非現実的であると反対。資源が初期資源の20%以下に減少した場合は、過去10年間実施したクロマグロ資源回復プランを再度実施するシナリオを別途主張しました。

会合期間中、議論は平行線で、残念ながら一つのシナリオに合意することはできませんでした。

一方、資源の維持目標である目標管理基準値は25%~30%の範囲にすること、資源の安全性担保のため、初期資源の20%を下回るリスクが少ない(確率20%以下)シナリオに絞り込むことには合意されました。

議長やNGOからの強い要望もあり、今後、追加の会合開催やIATTC、WCPFCの年次会合の場なども利用し。さらなる議論を加速させ、2026年にMSEに基づく漁獲戦略の合意を目指すこととなりました。

IUU(違法・無報告・無規制)漁業対策強化は進捗

近年、日本においてクロマグロの未報告漁獲という不正行為が相次いで発覚しております。これは世界的に問題となっているIUU(違法・無報告・無規制)漁業とみなされる行為であり、日本だけでなくWCPFCのクロマグロ管理の信頼性を損なう事件です。

再発防止のため、水産庁は、漁業法の一部改正やクロマグロを流通適正化法の対象魚種に追加するという国内法強化を実施。IUU漁業対策を強化しました。

しかし、これは日本国内のみが対象となるため、海外での未報告漁獲を防ぐことはできません。特に近年は、クロマグロの資源回復にともなって分布域や漁獲可能域も拡大しています。

いままでクロマグロが漁獲されなかった場所でも漁獲されようになったということは、現行の管理が及んでいないIUU漁業によって、新たに漁獲されるというリスクも高まっている可能性があります。

そこでWCPFCでは対策として、漁獲証明制度(CDS)の導入と、クロマグロ漁業の監視の強化をする方針としています。

CDSは、「いつ、どこで、だれが、どのように、どれくらい」クロマグロを漁獲したかを示す証明書がなければ、クロマグロを輸入できないようにする仕組みで、すでにミナミマグロや大西洋クロマグロで導入されています。

日本が主導で導入検討していますが、WCPFCと全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)という異なる2つの地域漁業管理機関(RFMO)で運用するという、他にあまり例のない事例であることから、計画通りに進捗できずにいました。

しかし、2025年の会合では、日本が提案した仕様書案をベースに議論は進捗。CDSの仕様書が完成し、導入に向けて大きく前進しました。

クロマグロ漁業の監視強化についても、日本が提出した監視・管理・取締り(MCS)の強化方針案をベースに議論が行われました。各国の漁業管理状況の確認とともに、今後の改善方法について具体的な協議がおこなわれました。

2025年のWCPFC北小委員会は、漁獲国のほか、太平洋諸国もオブザーバーとして参加しました。

管理の抜け穴をなくし、早期にMSEに基づく漁獲戦略の合意を

今回の会合では、太平洋クロマグロIUU漁業対策強化の議論が進捗した一方、予定していたMSEに基づく長期的な漁獲戦略の合意に失敗するという、残念な結果となりました。

会合に出席したWWFジャパン海洋水産グループ水産資源管理マネージャーの植松周平は、今回の結果について次のように述べています。

「絶滅の危機から奇跡的に資源回復した太平洋クロマグロを今後どのように管理していくか、世界的にも注目される会合となりました。焦点となったのは、資源が低下した際に漁獲量を禁漁レベルまで引き下げられるか、についてでしたが、クロマグロ漁業以外で混獲が多い日台韓と、遊漁(スポーツフィッシング)のみでしか漁獲していない米国との間で、深い溝があることが明らかとなりました。

その原因の一つが、遊漁の漁獲量が、漁獲枠で制限されているかどうかです。現状、米国以外は商業漁業、遊漁ともにWCPFCとIATTCで定められた漁獲枠内で漁獲量を制限する方針ですが、米国のみは、遊漁による漁獲は対象外となっています。すなわち、クロマグロ資源が低下し、漁獲戦略に基づき禁漁となった場合でも、米国には影響がないということです。よって、米国のみが、より保守的なシナリオを受け入れられる土壌があり、日台韓との方針の違いの原因となっていた可能性があります。

もちろん、米国の遊漁管理はとても厳しいものであり、他のメンバー国も見習うべきものです。しかし、漁獲枠の制限を受けないということは、今後、資源管理の抜け穴となる可能性もあります。

二度とクロマグロを絶滅の危機に陥らせないよう、管理の抜け穴となりうる、遊漁やIUU漁業への対策をしっかりと進め、早期にMSEに基づく漁獲戦略に合意することが必要です」。

太平洋クロマグロの安定的な未来のため、WWFは、引き続きRFMOや各国政府に働きかけを行なっていきます。