問われる日本の責任:CITESCoP20を前に9種の爬虫類取引調査から見えてきたこと

2025/07/24

- この記事のポイント

- 2024年11月に日本人の若者がタイからカメレオン、カメや昆虫を密輸し、逮捕されていたことが先ごろ報道されました。2025年5月には野生生物の違法取引犯罪者として世界的に知られる男がメキシコから日本に向け数多くの爬虫類を密輸しようとした容疑で逮捕されました。日本は爬虫類ペット需要が高く、大きな市場があります。日本のペット市場で人気の9種の爬虫類の取引状況についてWWFジャパンが専門家と協力して行なった最新の取引調査結果をまとめました。ワシントン条約の運用上の課題と輸入国としての日本の責任を考えます。

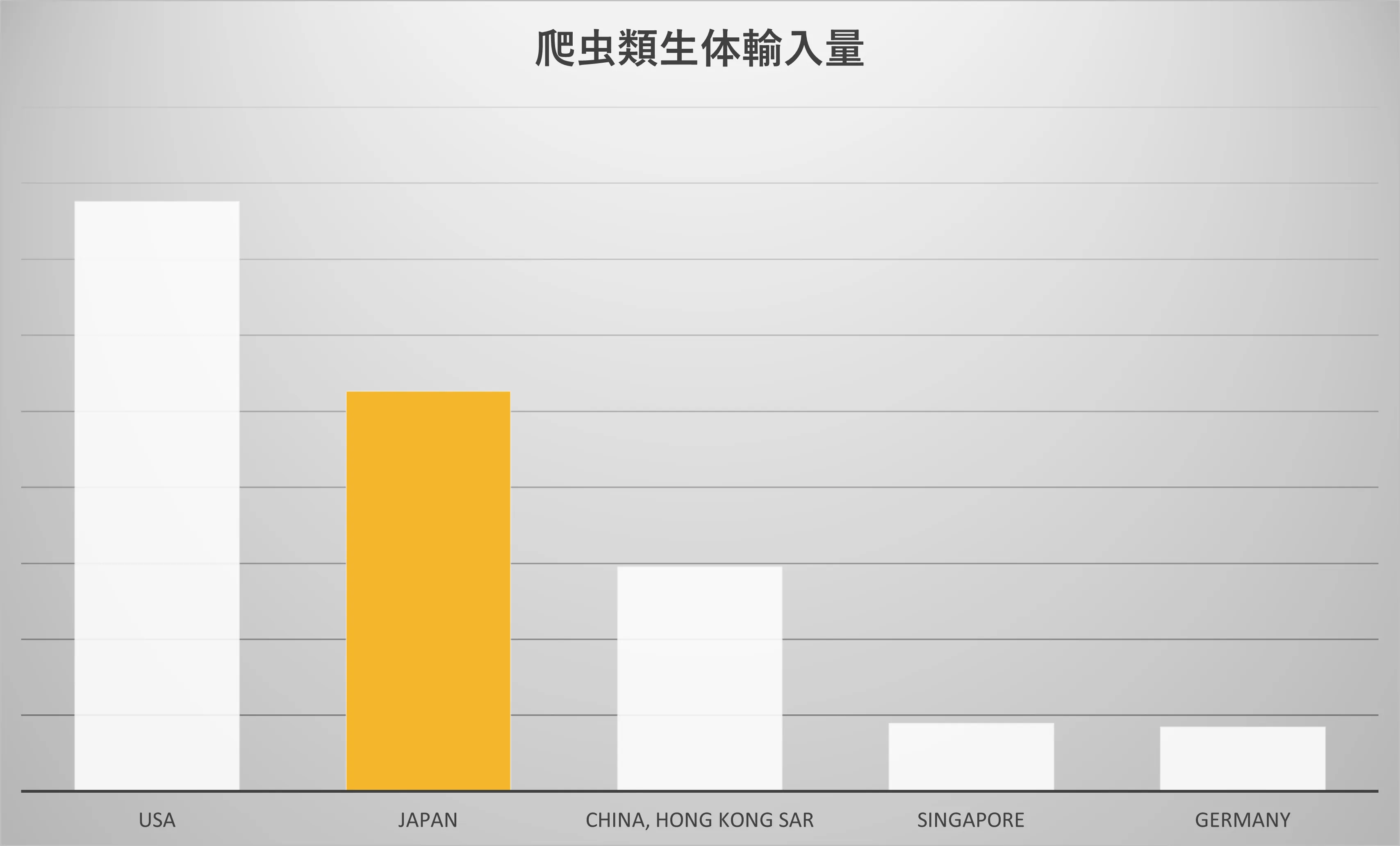

世界の爬虫類取引と日本の位置づけ

爬虫類の国際取引は、ペットや皮革、食用、伝統薬など多様な目的で行なわれており、数十億ドル規模の産業に成長しています。

2022年には、生きた爬虫類の世界輸入額が約105億円に達し、日本はその中で世界第2位の輸入国となっています。

出典:Comtrade,2023

また、合法取引のみならず、違法取引においても日本の関わりは大きいと言えます。

過剰な利用が野生生物の種(しゅ)の存続に悪影響を与えないようにするための国際条約「ワシントン条約(CITES)」の保護対象となっている野生生物は、約4

万種。

それにもかかわらず、必要な手続きを行なわずに日本へ持ちこもうとする例は後を絶ちません。

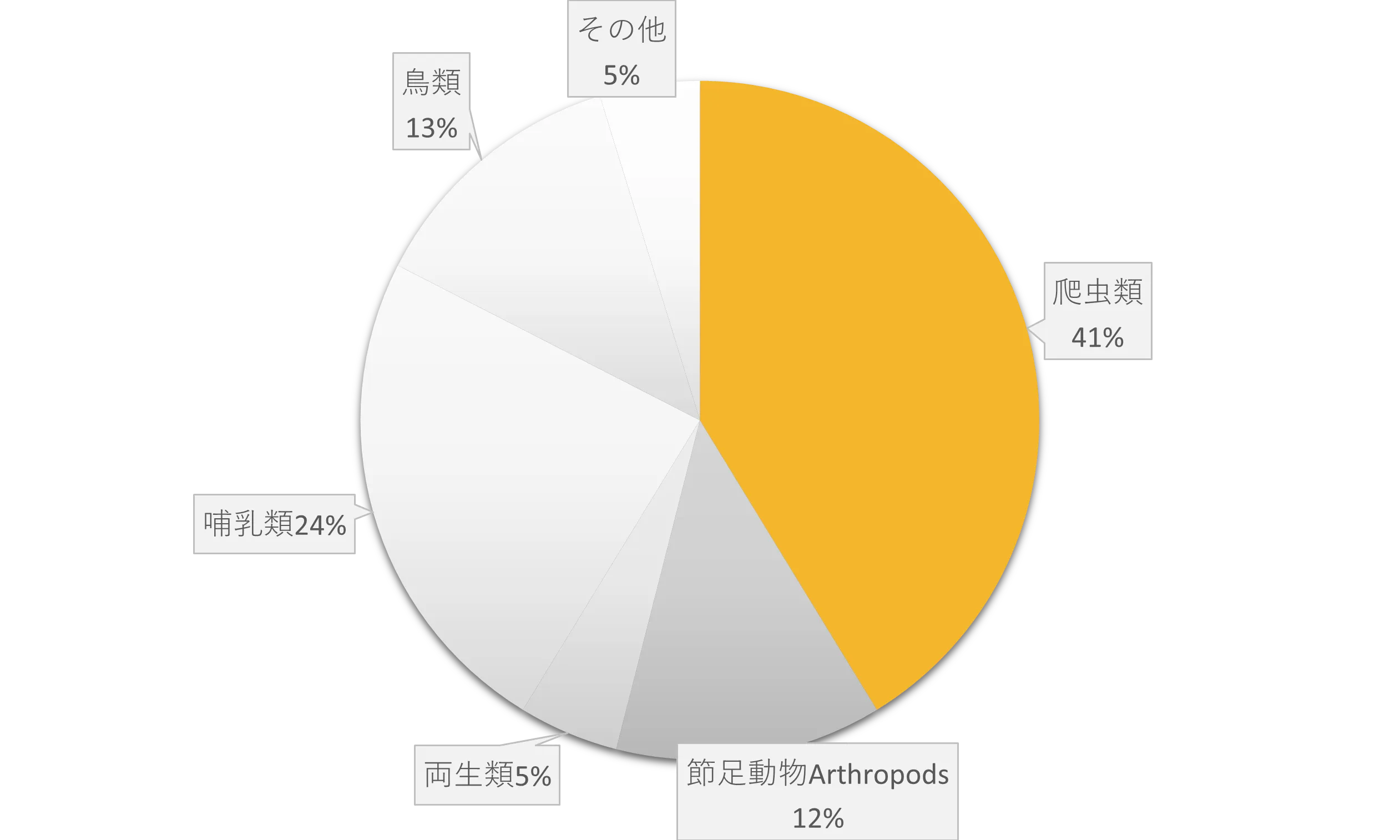

そして、空港や港湾などの税関で差し止められた野生動物で、最も多いのは爬虫類です。

出典:日本税関,2018-2023

調査対象と方法

本調査では、日本市場でよく見られる以下の9種の爬虫類について、合法・違法の両面から取引の実態を調べました:

- サルバトールモニター (Varanus salvator)

- クロヨロイトカゲ (Cordylus niger)

- コバルトツリーモニター (Varanus macraei)

- ホルスフィールドリクガメ (Testudo horsfieldii)

- アカメカブトトカゲ (Tribolonotus gracilis)

- サバンナモニター (Varanus exanthematicus)

- トッケイヤモリ (Gekko gecko)

- ネッタイヨロイトカゲ (Cordylus tropidosternum)

- モトイカブトトカゲ (Tribolonotus novaeguineae)

アカメカブトトカゲ、モトイカブトトカゲを除く7種はワシントン条約の附属書に掲載、すなわち保護対象種として、国際取引が規制されていて、輸入には輸出国政府の許可を得ることが求められます。

ワシントン条約の規制対象種を国際取引する場合は、取引する個体の種類(種名)、頭数、その由来などを輸出国政府に申請します。

そして、輸出国政府はその取引が野生個体群の存続に悪影響を及ぼさないかを確認し、合法性・持続可能性が担保される場合にのみ輸出許可書を発行します。

しかし、野生生物の国際取引において、過剰捕獲や由来の確認が不十分であっても輸出許可書が発行されたり、輸出許可書を伴わない取引、つまり違法取引の問題が指摘されたりしています。

また、ワシントン条約の非対象種については、入手できる取引記録が限られていることから、取引による種への影響を把握するのが困難です。

そのため、野生生物が取引される市場の状況や取引記録、さらに種の繁殖能力などを分析し、取引状況を把握することが重要になります。

そこで今回、国際取引データベース、オンライン・展示即売会の取引市場、押収記録、種の繁殖能力などの調査分析を行ないました。

主な調査結果

日本は、調査対象となった9種の爬虫類のうち6種が世界トップ5の輸入国に入っており、そのうち4種は第2位の輸入国となっています。

これは、日本が国際的な爬虫類取引において非常に重要な市場であることを示しています。

特に懸念されるのは、違法または持続可能でない取引の兆候が見られる種の存在です。

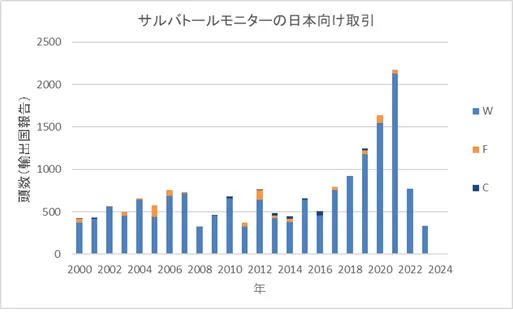

たとえば、サルバトールモニターは、日本への輸入が確認されていない旧亜種が市場で販売されていることが確認されました。

日本で販売広告が確認されたフィリピン固有種のラージスケールドモニター(Varabnus nuchalis)。以前は、サルバトールモニターの亜種とされていた。出典:https://en.wikipedia.org/wiki/Large-scaled_water_monitor#/media/File:Varanus_nuchalis_ZooHalle_1.JPG

日本向けに輸出される個体のほとんどが野生捕獲個体(W)である。2021年、日本向けの輸出頭数は2000頭を超える。

クロヨロイトカゲは、種としての合法的な輸入の記録が一切ないにも拘わらず、国内で流通しています。

絶滅危惧種であるコバルトツリーモニターは、本来はインドネシア国内法で輸出が認められていない野生捕獲と明示された個体が日本市場に流通していました。

さらに、野生で捕獲された個体が、合法的に輸出可能な飼育下繁殖個体として偽って取引されるロンダリングの可能性も明らかとなりました。

東京で開催された展示即売会で販売されていたコバルトツリーモニター。ラベルには、野生捕獲(WC)と記載されている。別の事業者への聞き取りでもこの種について、インドネシアから野生捕獲個体を輸入することが一般的である、という回答が得られている。

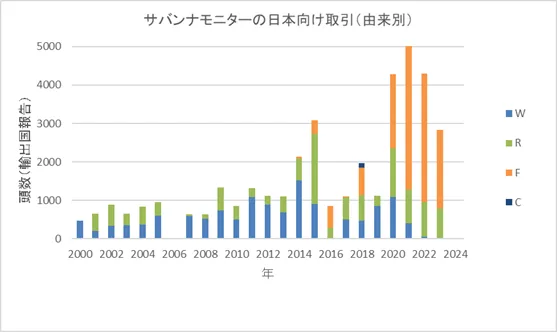

サバンナモニターは、飼育下での繁殖が困難なため、抱卵したメスを捕獲して卵を得て、孵化した個体を「飼育下生まれ個体(F)」として販売するケースが多く、しかもそのメスを野生に戻さないため、野生個体群への悪影響が心配されます。

日本向けの輸出頭数は2020年以降大きく増加している。10年程前までほとんどが野生捕獲(W)個体であったが、近年、飼育下生まれ(F)の割合が増えている。

ホルスフィールドリクガメについては、かつて日本からの需要が非常に高かったものの、近年は輸入量が減少しています。

これは、ワシントン条約の運用上実施している取引実態の見直しにより、ウズベキスタンからの野生捕獲(W)個体およびランチング(R) 個体の輸出が禁止されたことが背景にあります。

規制の強化が、取引の抑制に一定の効果をもたらしていると考えられますが、世界的には違法取引が横行しています。

日本は、ウクライナやウズベキスタンなど繁殖事業や取引の透明性に問題がある国からの輸入を継続していることが懸念材料です。

東京で開催された展示即売会で販売されていたホルスフィールドリクガメ(ロシアリクガメ)。

トッケイヤモリでは、カラーモルフへの需要が非常に高く、調査対象となった広告の約76%がカラーモルフを掲載していました。

中には180万円という高額で販売されている例もあり、希少性や見た目の美しさが価格に大きく影響していることがわかります。

一方で、取引の多くが野生捕獲個体に依存し、野生個体群の減少が確認されていることから、持続可能性に対する懸念が高まっています。

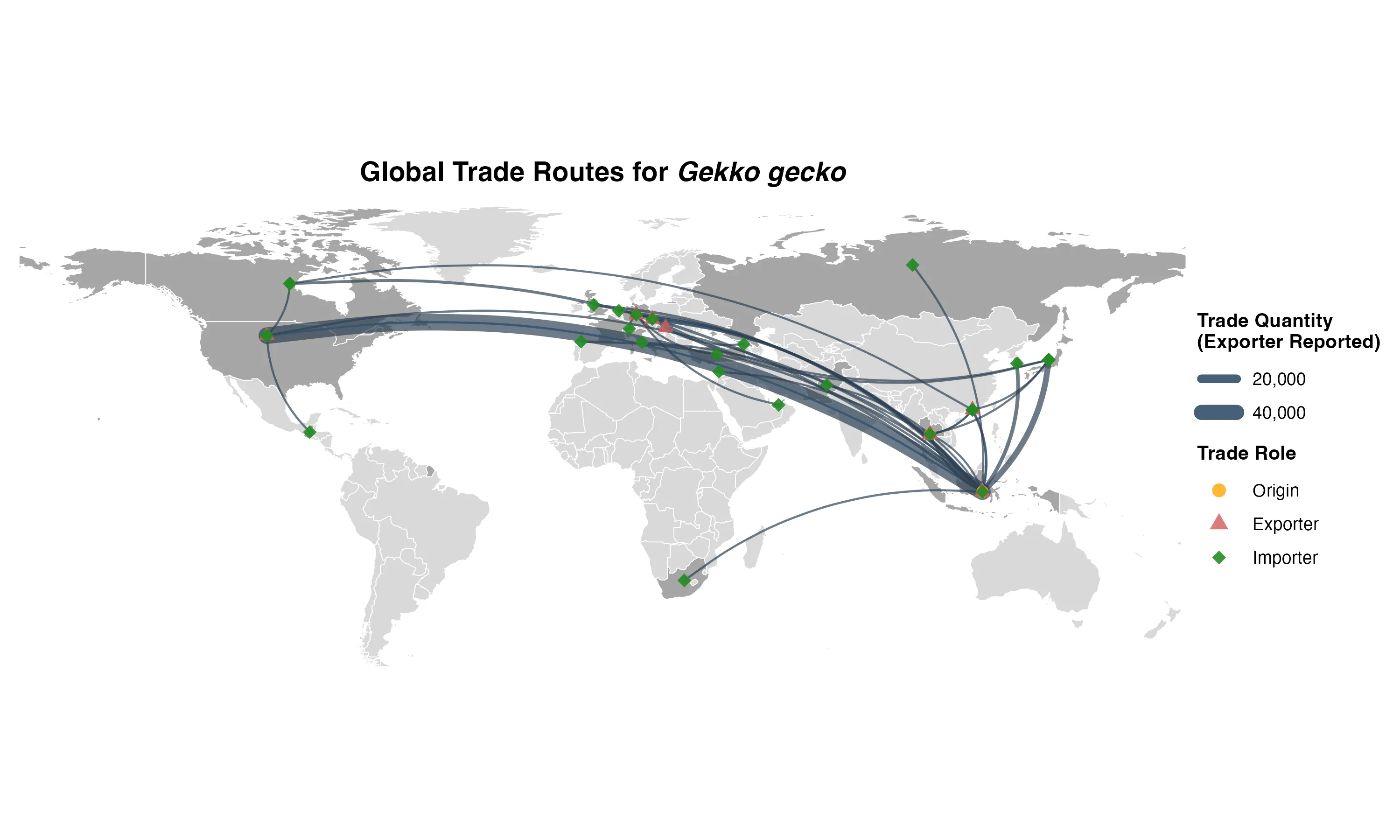

トッケイヤモリは、2019年にワシントン条約の規制対象種となりました。インドネシアが最大の輸出国で、総輸出の98%を占めています。また、その99.8%が野生捕獲(W)された個体です。日本は世界第2位の輸入国です。

アカメカブトトカゲとモトイカブトトカゲは、ワシントン条約の附属書に掲載されていないため、取引の詳細がわからないことが課題の一つです。野生捕獲個体が低価格で大量に取引されていることは、事業者の持続可能な利用に対する意識に大きな疑問を投げかけています。

東京で開催された展示即売会で販売されていたアカメカブトトカゲ。本調査では、200頭を超える個体の販売が確認された。

提言

合法で持続可能な利用のため、WWFは、以下のような対応を求めます。

日本政府には、

- 輸入の事前確認制度の強化と違法取引の防止

- ロンダリングの懸念が高い種については、飼育下繫殖個体などのサイズ制限の導入による、野生捕獲個体のロンダリング防止

- ロンダリングの懸念がある種の輸出を行なう高リスク国からの輸入制限

- 輸出国との連携強化

- 種レベルでの取引データベースの構築による国際取引の透明性の向上

事業者及び消費者には、

- 自主規制と、持続可能な取引への意識向上

- 日本の規制当局との連携強化による違法取引の抑制と持続可能な利用の推進

輸出国には、

- 実際の動物と書類上の情報が一致していることの精査

- 国内法で輸出が禁止されている由来の個体への輸出許可書を発行しないことの徹底

ワシントン条約事務局には、

- 大規模な野生捕獲とロンダリング防止のために懸念種の重要取引レビューの実施

東南・南アジアに生息するトッケイヤモリ.ラオスでは、トッケイヤモリの鳴き声を7回続けて聞くことができると幸運が舞い込むと言われています。

調査結果は、日本が爬虫類取引において重要な責任を負っていることを示すと同時に、持続可能で合法的な取引を保証する市場へ向けて変容の必要性を示しています。

ワシントン条約の締約国会議(CITES CoP20)が今年2025年11月にホルスフィールドリクガメの主要な輸出国であるウズベキスタンで開催されます。本調査対象種に関する議題は今のところ確認されていませんが、今回も日本のペット市場で目にするリーフテールゲッコー等爬虫類複数種の新たな附属書への掲載や規制強化の提案がなされています。附属書へ掲載されるかどうかに注目が集まり勝ちですが、すでに規制対象になっている種の規制や監視が適切におこなわれ、種の存続に悪影響を及ぼさない利用ができているのかを確認する機会でもあります。

WWFジャパン/TRAFFICもCoPでの議論を追ってゆきます。