「野生動物との触れ合いの現在地:野生動物を扱うアニマルカフェのリスク緊急評価報告書」を発表

2025/10/03

- この記事のポイント

- 動物に触ったり、餌を与えたりする体験ができる、日本のアニマルカフェでは、多くの野生動物が利用されています。しかし、「動物と触れ合いたい」というニーズを持つ消費者には喜ばれる一方で、動物利用による生態系への影響、人の健康や安全への侵害の懸念も指摘されています。そこで、 WWFジャパンは北海道大学大学院獣医学研究院 と共同で、野生動物を扱うアニマルカフェ(野生動物カフェ)にどのようなリスクが潜んでいるのか探る緊急評価調査を実施しました。リスクとその対応策について提案します。

野生動物カフェの広がり

日本では、ペットや観賞用として生きた野生動物を多く輸入しています。

野生動物に触ったり、撫でたり、餌を与えたりすることができるアニマルカフェ(ここでは野生動物カフェという。飲食物の提供を行なわない施設を含む。)も人気を集め、誰もが野生動物と気軽に触れ合うことができるようになりました。

2021年にWWFジャパンが実施した意識調査によると、若い世代ほど野生動物との触れ合いを求める傾向があり、今後もこうしたカフェの需要は高まると考えられます。

特に、日本は東南アジア諸国に比べ、野生動物カフェの増加率が高く、また展示される動物の種類は多岐にわたることも報告されています。

一方で、野生動物の過剰な利用が、野生個体群の絶滅の危機を加速させ生態系に悪影響を及ぼす可能性や、扱いへの知見が十分ではない野生動物との接触により人の健康や安全が脅かされる懸念がされています。

新型コロナウイルスのパンデミック以降、「人、動物、生態系の健康はひとつ」と捉える「ワンヘルス」の考え方が注目され、野生動物との触れ合いは個人の問題だけでなく、社会全体の問題に関わる重要なテーマだと再確認されました。韓国では人獣共通感染症の感染予防、動物福祉の観点から2023年に野生動物カフェの営業が禁止されています。

そして、日本でも動物との触れ合いについて、その在り方を見直す動きがあります。

現在、一部の国会議員を中心に「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法) 」の改正の議論が進められているのです。

2023年から改正に向けた勉強会や論点整理の作業が進められ、改正論点の最終案には「展示業の規制強化」が盛り込まれています。

こうした動きを受け、WWFジャパンでは、野生動物カフェにおける動物の展示や衛生対策等の実態を明らかにし、法制度面での必要な対策を提案するため、 野生動物カフェの実態調査を緊急的に行ないました。

本調査では、北海道大学大学院獣医学研究院 法獣医学分野と連携し、人の安全や健康へのリスクの深刻度についても分析、評価しています。

野生動物カフェ調査で明らかになったこと

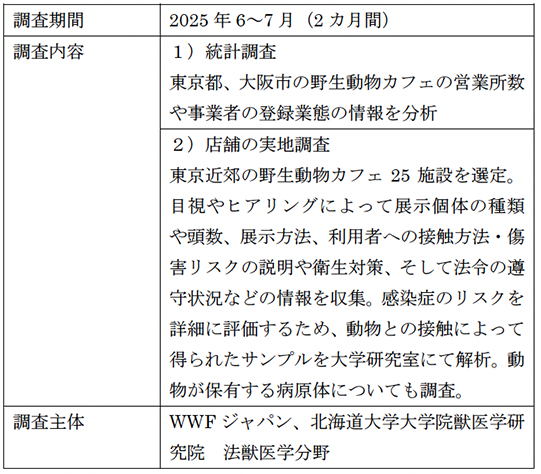

調査は以下の仕様で実施しました。

調査からは、以下の結果が明らかになりました。

野生動物カフェの傾向

・2020~2025年で野生動物カフェの営業所数に大きな変化は見られませんでした。しかし、2025年に登録をしている事業者のうち展示業に加えて、販売業の登録もしている事業者が76%にも及んでいます。

保全のリスク

・野生動物の展示個体は、205分類群(4目、2亜目、4科、9属、186種)、1,702頭 ※1。そのうち101分類群(1亜目、3属、97種)(49%) 、781頭(46%) は販売もされていました。

・展示個体のうちIUCN「レッドリスト」の絶滅危機種(CR, EN, VU)の種の割合は31種(15%)、ワシントン条約(CITES)の保護対象種は131分類群(1目、3属、127種)(64%)、561頭(33%)でした。

・動物の由来(野生捕獲や繁殖の別)は繁殖が1,111頭(65%)で最も高い割合を占めました。

※1 交雑種3個体は分類群、頭数の計数から除外。

ミーアキャット(Suricata suricatta)は取り扱い店舗数(上位3位)、展示個体数(上位5位)ともに多く、野生動物カフェで人気があるが、傷害事故のリスクの高い。

傷害リスク

・英国の動物園の運営実施に関する基準※2で「危険動物カテゴリー1・2」に指定され、動物との接触に監視等の制限が課される種も野生動物カフェで展示利用されていることがわかりました。その展示頭数は427頭(36%)でした。さらに、そうした個体を扱っている23施設のうち無制限(利用者が好きなタイミングで好きなように動物に触れる状態)に接触させている施設が19施設(83%)確認されました。

※2 動物園ライセンス法実施のための「国務大臣が定める近代動物園の業務に関する基準(以下動物園基準(Secretary of State’s Standards of Modern Zoo Practice))」

感染リスク

・利用者に対して動物接触後の手洗い指導を行なっている施設は14施設(56%)、また衛生対策に対する説明をしていた施設はわずか2施設(8%)でした。

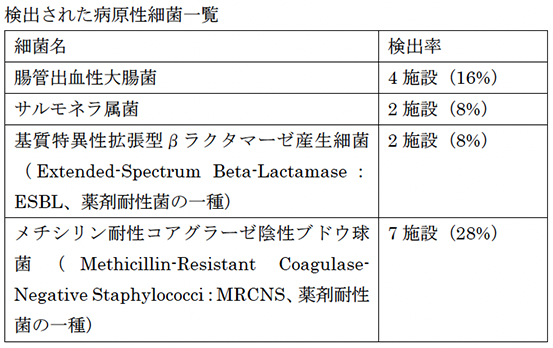

・微生物調査により、複数の施設から病原性細菌が検出されました。

法令順守

・法律で定められた事業者の情報を示す標識を掲示していなかった施設が13施設(52%)に及びました。販売事業者が遵守すべき個体の生産地等の表示は9施設中1施設(11%)しか行っていませんでした※3。

・飲食物を扱う9施設では、動物の侵入禁止エリア内への動物の侵入が1施設(11%)で確認されました。

※3 販売個体のうち1個体でも適正な表示が付与されていない場合は表示なしと評価した。

調査結果から見えた野生動物カフェの特徴や課題

野生動物カフェの利用動向

2020~2025年の野生動物カフェの営業所数に大きな変化はありませんでした。

しかし、統計調査対象が東京都と大阪市の2都市に限定されていたことや、この期間は新型コロナウイルス感染症のパンデミックに伴う緊急事態宣言の発令等によって社会的・経済的活動に大きな影響を及ぼす出来事があったこと、そして若年層の触れ合いのニーズは高いことを考慮すると、野生動物との接触に伴うリスクは今後も継続して存在する可能性があると言えます。

また、実地調査では、哺乳類・鳥類・爬虫類など複数の種類の動物を同時に扱っていた施設が16施設(64%)あり、これまでの研究で指摘されていた展示種の多様化は日本の野生動物カフェの特徴として定着していることが裏付けられました。

さらに、ペットショップや展示即売会ではほとんど流通しないコツメカワウソ(Aonyx cinereus)、フタユビナマケモノ(Choloepus didactylus)、キンカジュー(Potos flavus)といった種が多く確認されたことは注目すべき点です。

消費者はペットとして飼育する種を選ぶ際、見た目の可愛らしさや希少性だけでなく、飼育の容易さも重視する傾向があります。

コツメカワウソなど一般的に飼育が難しいと認識されている種が確認されたことは、野生動物カフェが「飼育ができない種はアニマルカフェで触れ合う」という消費者ニーズの受け皿として機能している可能性が高いと言えます。

さらに、実地調査では外国人利用者の姿も多く観察されました。

これは日本では自国で飼育や接触が制限されている種であっても触れ合うことができる、という認識が国際的にされていることを示唆しています。日本が「野生動物カフェ大国」として国際的な注目を集めていることを意味し、動物の適切な管理体制を構築・実行する責任が求められています。

自然環境への影響

展示個体の中には、絶滅のおそれの高い種やワシントン条約保護種が確認されました。

これらの個体の65%は人工繁殖に由来していることから、野生動物カフェの動物利用が、直接、野生個体群や生物多様性に深刻な影響を及ぼしているとは考えにくいといえます。

しかし、調達の合法性や持続可能性が疑われるコバルトツリーモニター(Varanus macraei)やアカメカブトトカゲ(Tribolonotus gracilis)、そして、税関など国の水際で差止めが相次いでいる小型サル目(Primates spp.)や、愛好家の間で高い人気を誇るマツカサトカゲ(Tiliqua rugosa)などの希少種が展示されていることは看過できません。

その理由は、野生動物カフェでの動物との接触が、購入意欲を刺激し、結果としてペット需要を高め、間接的に野生個体群への捕獲圧の上昇につながるおそれがあるからです。

インドネシアでは野生捕獲されたコバルトツリーモニターの輸出を禁止している。最近まで野生捕獲(WC)の表示が付された個体が市場では流通していた。

飼育下繫殖の技術は確立していないため市場では野生個体が多く流通しているアカメカブトトカゲ。過剰捕獲が懸念されている。

オーストラリアに棲息するマツカサトカゲ。オーストラリアでは保護下にあるが違法取引が続き、予防的措置として2022年6月にCITES附属書Ⅲに掲載された。日本への輸出は2022以降12頭しか確認されていない(輸出国報告数)。

実際、野生動物カフェの中には「お試し飼育体験」サービスや飼育指導を行なっている施設が確認されました。

さらに、統計調査では野生動物カフェの展示登録をしている事業者の82施設のうち62施設(76 %)が販売業の登録をしていること、実地調査でも25施設のうち9施設(36%)が販売を行なっていることが明らかとなりました。

この結果は、触れ合いサービスの提供からペット販売へ誘導する事業モデルが存在している可能性を示しています。

また本調査ではコツメカワウソを販売するカフェが複数確認されました。

コツメカワウソは、アニマルカフェで飼育されていた個体の一部が法的保護下にあるタイの野生由来の個体と遺伝的共通点が多かったことが報告されています。

これは密輸された可能性があるということを意味します。

密輸のような野生動物犯罪を防ぐためには、カフェで展示、販売される個体の調達においても、合法性と持続可能性を担保する必要があります。

また、個体の由来や生産地等を表示する義務に加え、そうした情報を第三者が確認できるトレーサビリティと個体識別措置の導入が求められます。

2000~2017年の間に7件52頭のカワウソが日本に密輸されたことがわかっている。それ以降も密輸事件が相次いだ。

傷害リスク認識と統一的基準の必要性

どのような種であっても動物の接触には、嚙まれたり、引搔かれたりするリスクがあります。

触れ合いを売りにする野生動物カフェでは、事故や怪我のリスクを軽減するための対策がより重要です。

まず、動物の種類や性質に合わせて、人、動物双方にとって安全な接触方法を利用者に説明すること、そして、たとえ適切な方法で触ったとしても、怪我のリスクをゼロにすることはできないという事実を利用者に伝えることが必須です。

なぜなら、こうした説明は、利用者の過度な期待や誤解を防ぎ、利用者自身が注意を払う意識を持つことにつながるからです。

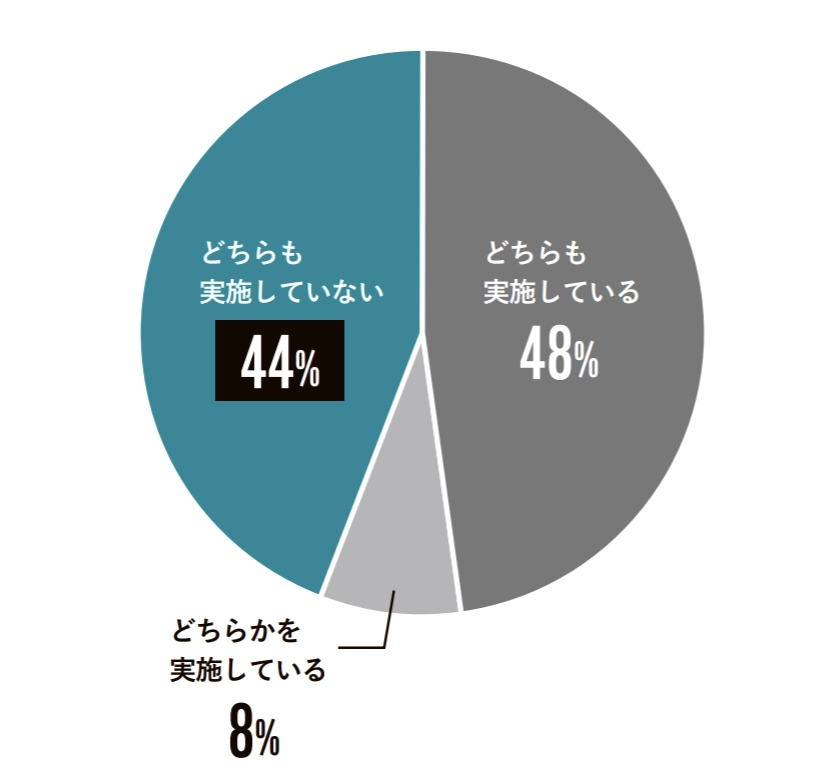

今回実施した実地調査では、施設が利用者に「接触方法」と「傷害リスク」の説明をしているか、掲示物や従業員への聞き取りを通して確認しました。

その結果、両方の説明を行なっていた施設は半数にも満たないことが明らかになりました(図1)。

一方で、多くの施設が「怪我などは自己責任」とする免責事項を強調しており、施設側の安全配慮が十分とは言えません。

図1. 事業者による動物との接触方法と接触に伴う傷害リスクに関する説明の状況

さらに、野生動物カフェでは致命傷には至らなくても、接触には怪我などを負う危険性が高いと認識されている動物が多く展示されています。

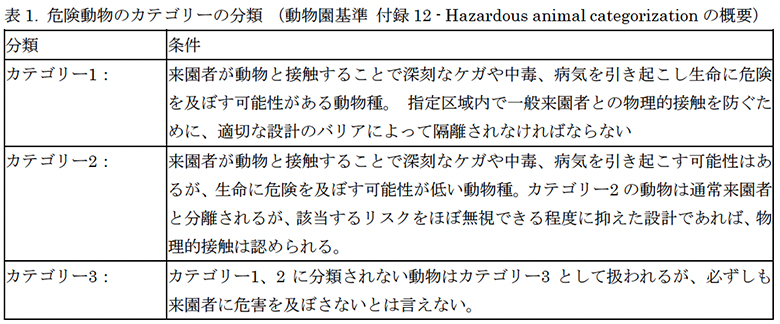

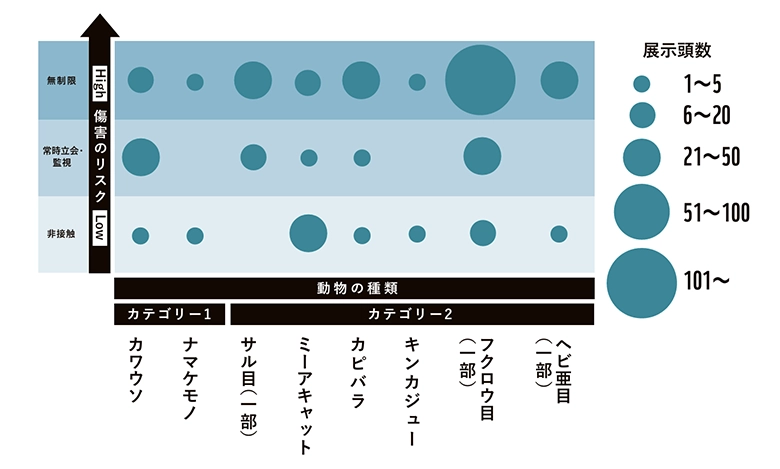

イギリスでは動物園基準において、動物を「どう猛さ」「人に害を加える能力」「危害を与えた場合の被害の大きさ」の3つのリスクタイプに分類し、各タイプの危害の大きさと頻度から3つのカテゴリーに動物を分類したリストを作成しています(表1)。

危険動物のカテゴリー1にはコツメカワウソ、ナマケモノが、カテゴリー2にはフクロウやカピバラ、ミーアキャット、ボア科ヘビといった種が含まれています。

さらに、このカテゴリー1、2に該当する動物(以下、ハイリスク動物)については、「来園者と直接接触させるべきではない」という考え方が基盤にあり、接触が認められた場合でも、教育訓練を受けた従業員が、適切な人数で動物に付き添うことが求められているのです。

ハイリスク動物については、来園者が無制限(利用者が好きなタイミングで好きなように動物に触る)に動物に触ることはできません。

カテゴリー1に該当するナマケモノ。

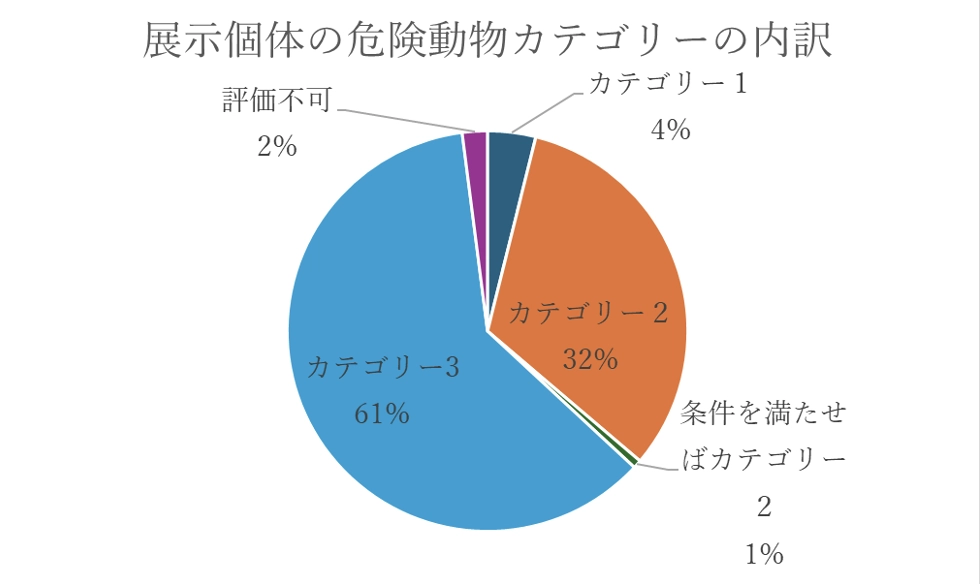

実地調査では、展示個体をこの危険動物のリストと照合し、ハイリスク動物の展示方法を施設ごとに分析しました。

その結果、展示個体のうちハイリスク動物は1,702頭のうち439頭(26%)(外れ値を除くと1,180頭のうち427頭(36%)※4)であることがわかりました(図2)。

※4 ひとつの施設でハイリスク動物ではない個体を大量に展示、販売していたため、この施設は外れ値として計数から除外している。

図2. 展示個体の危険動物のカテゴリー内訳(外れ値となった施設の展示個体を除く)

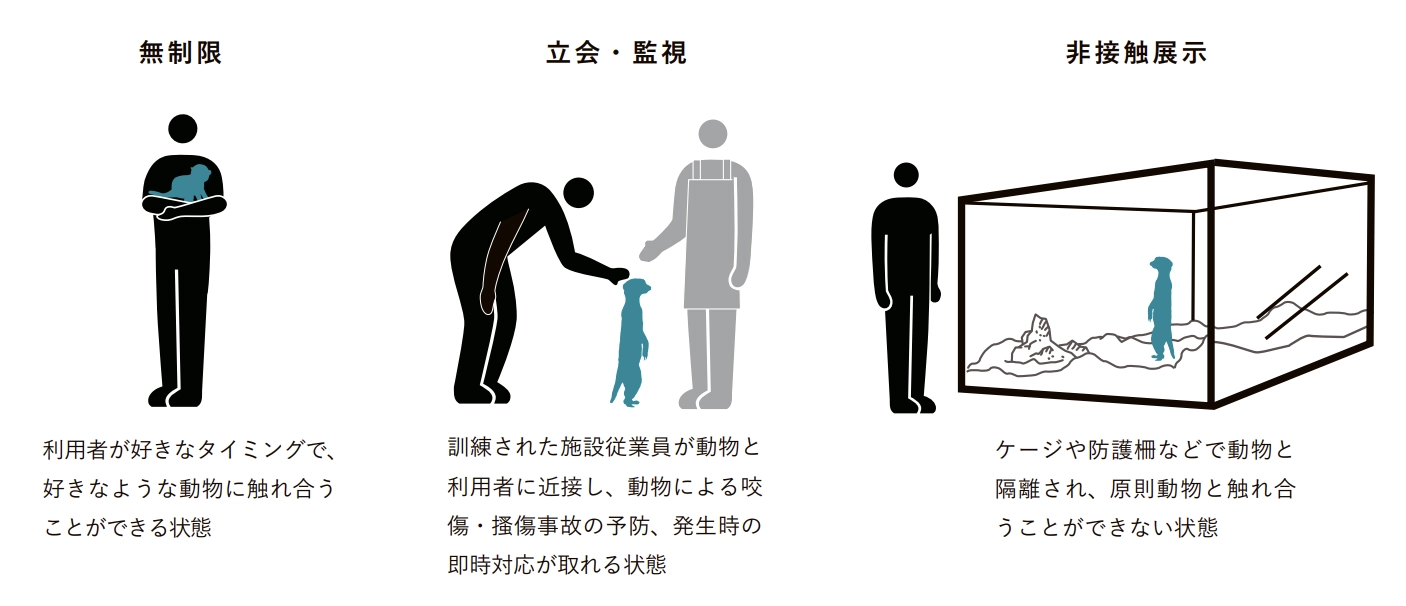

また、ハイリスク動物との接触は、傷害リスクを低減する対策、例えば、接触時の常時立会・監視、または非接触展示(ケージや防護柵などで隔てられ、原則動物と接触ができない状態)が欠かせません(図3)。

図3. 接触方法と傷害リスクの関係 個体への無制限な接触は傷害リスクが最も高い。常時立会・監視を行うことでリスクは軽減され、さらに非接触展示にすることで安全性が確保される

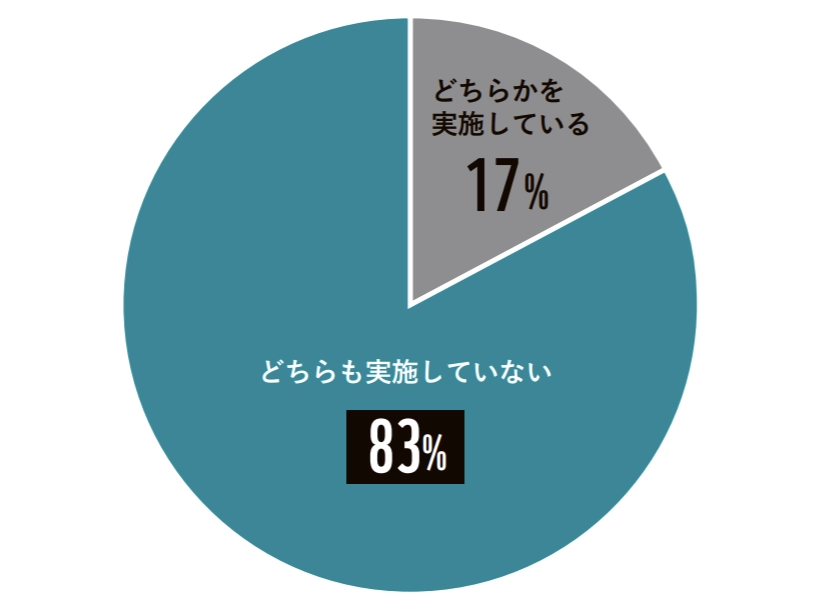

ハイリスク動物を展示する23施設のうち、常時立会・監視または非接触展示のどちらかを行なっている施設は4施設(17%)、いずれも行なっていない施設は19施設(83%)でした※5(図4)。

※5 ハイリスク動物のうち、1個体でも無制限の接触が確認された場合には、当該施設において常時立会・監視および非接触展示の実施はないと評価し、記録しました。

図.4 ハイリスク動物を展示する施設における常時立会・監視および非接触展示の実施状況

この結果は、ハイリスク動物の展示方法は事業者の判断に委ねられていること、また、無制限で接触させている施設が多く存在することを示しています(図5)。

図5. 主な危険動物カテゴリー1・2該当種の展示状況と傷害リスクの相関図 コツメカワウソは常時立会や非接触展示といった接触制限措置を取っている施設がある一方で、無制限に接触させている施設も確認された。また、フクロウについては、展示個体の多くで最もリスクが高い無制限の接触がなされていた。

実際に国内の動物園などでは、カピバラ(Hydrochoerus hydrochaeris)やカメ(Testudines spp.)、などによる咬傷事故が報告されており、こうした傷害事故は現実に起こっています。

事故が起こる背景のひとつに、重大な怪我を引き起こす可能性がある種についても、統一された安全基準がないことが挙げられます。

科学的な根拠に基づいた接触ルールの整備が求められているのです。

動物園の事例だが、国内では来園者がカピバラに噛まれて9針もの大怪我を負った事例が報告されている。

感染症リスクと衛生管理の実態

感染対策として手指衛生は基本です。実地調査において観察、聞き取りした結果、対象施設の24施設(96%)において消毒液が設置されていた一方、手洗い場を設置していたのは14施設(56%)にとどまりました。

また、入店時に従業員が手指消毒を指導する割合は23施設(92%)と高い一方で、退店時にそれを指導しているのはわずか14施設(56%)にとどまりました。

この結果は、施設側が人から動物への病原体の伝播、施設外部の人間から内部の人間への伝播、すなわち利用者が感染源となるリスクを重視している一方で、動物から利用者への感染や動物を経由した利用者、従業員間の感染、すなわち人獣共通感染症の拡散防止意識が相対的に低い可能性を示しています。

また、かかりつけ獣医師のいる施設は18施設(72%)あった一方、健康診断等の実施率はそのうちのわずか3施設(17%)にとどまりました。

獣医の介入が限られた状態では動物の病気の兆候は見逃されやすく、さらに不特定多数の人が動物と接触するというカフェ特有の構造は、人獣共通感染症の感染リスクを高めることにつながります。

飼育下繫殖個体の病原体保有リスク

実地調査で確認された個体は、展示されている動物の半数以上を飼育下で繁殖させた個体が占めていました。

一般的に、飼育下繁殖個体は、野生捕獲個体に比べ感染症のリスクが低いと考えられていますが、飼育下繁殖であっても病原体を保有している可能性はあります。

仮に、繁殖施設に病原体が持ち込まれれば、親から子への感染(垂直感染)や、施設内の他の個体への感染(水平感染)が起こる可能性があります。

特に寄生虫や真菌は長時間生き残ることができるため、施設内の衛生管理が不十分だと感染が広がりやすくなります。

また、繁殖や流通の過程で複数の動物が同じ空間で管理されることも多く、種を超えた感染リスクも高まります。

日本は野生動物を多く輸入していますが、輸入時にすべての種・個体に検疫や衛生証明が求められる訳ではありません。

たとえ国内で繁殖された個体であっても、輸入された親個体が検疫を受けていない場合、病原体が持ち込まれる可能性も否定できません。

飼育下繫殖個体であっても流通段階での他種や他個体との混合・接触により感染する事例が報告されています。

また、ペットショップや卸業者の施設では、複数の供給元から集められた動物が一緒に飼われるため、感染症が広がるリスクが高まります。

特に、症状が出ないまま感染している「キャリア」の存在や、潜伏期間のある病気は、入荷時の検査だけでは見逃されることもあります。

飼育下繁殖個体が安全である、とする主張には、「繁殖施設が病原体フリーである」という前提が必要ですが、これを実現するには定期的な検査や厳しい衛生管理が必要です。

また、これらの処置も、飼育下繁殖であることは感染症リスクを減らす可能性はあるものの、それだけで安全とは言えないのです。

そのため、由来の表示の有無に関係なく、施設での衛生管理と病原体の検査を徹底することが重要です。

ヨウムはロンダリングの可能性が指摘される種。飼育下繫殖個体と表示されても野生捕獲個体の可能性もある。その場合感染症リスクはより高まる。

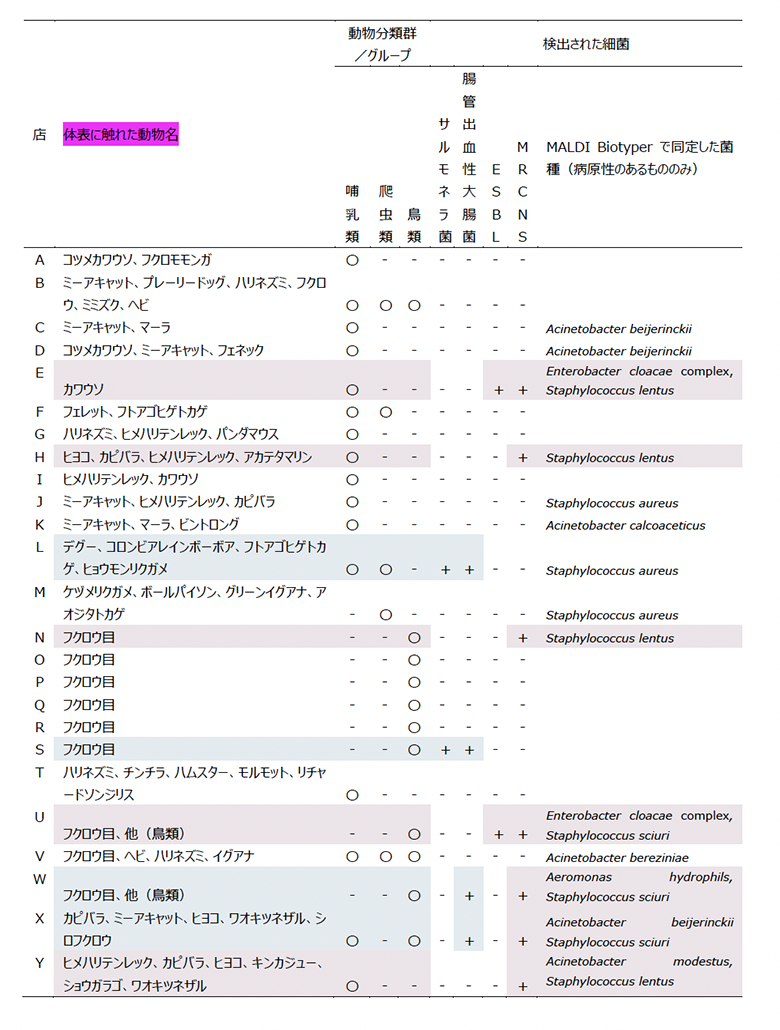

野生動物カフェ特有の脅威

動物との接触によって得たサンプルを分析した結果、複数のサンプルから腸管出血性大腸菌、サルモネラ属菌、薬剤耐性菌が検出されました(表2)。

野生動物カフェでは、爬虫類や鳥類など異なる種類の動物を同じ空間で飼育しています。

病原性細菌が、動物種を超えて感染したり、止まり木や床材といった共通の環境を介して伝播したりするおそれがあります。

海外では、ふれあい動物園をきっかけとした集団感染の事例も報告されており、密閉空間で動物と触れ合うアニマルカフェは、より高い感染リスクを抱えていると考えられます。

また、サルモネラ菌については、リクガメやヘビを含む爬虫類、猛禽類などは外見上健康でも長期間にわたり糞便中にサルモネラ菌を排出することから、糞便に汚染された器具や敷材などを通じて人に感染する可能性があります。

特に清掃や消毒が不十分な施設では、接触感染の連鎖が起こりやすくなります。

カメレオンなどの爬虫類はサルモネラ属菌の保有率が高い。2025年7月に日本でカメレオンの密輸事件も発覚している。

さらに、抗生物質が効きにくい薬剤耐性菌(ESBL産生菌、MRCNSなど)は医療機関でも問題となるものですが、野生動物カフェが地域社会における「隠れた菌の貯蔵庫」となっている可能性があります。

特に免疫力の低い人(子どもや高齢者)にとっては、感染症のリスクが高まります。

過去には、日本国内でも動物との接触が原因と考えられる感染症の事例が複数報告されており、2000年以降、動物との接触が原因と考えられる腸管出血性大腸菌が12事例、サルモネラが9例、クリプトスポリジウムが4例報告されています。

野生動物カフェでは、利用者同士が直接触れ合わなくても、動物や環境を通じて菌が広がる構造的なリスクがあります。

感染は施設内にとどまらず、家庭や職場、医療・介護施設などへ広がる可能性もあるため、施設側にはより厳格な衛生管理と感染症対策が求められます。

アメリカでは毎年のように触れ合い動物園を起点とした集団感染が発生しています。

2020年までの10年間で、公共の場における動物関連のヒト感染症集団発生は156件報告され、6,388人が罹患し10人が死亡しています。

げっ歯類のデグーはウイルス、細菌、寄生虫など多様な病原体を保有しやすく、サルモネラ属菌、クリプトスポリジウムなどが報告されている。また不顕性感染であることが多く、感染源としての認識が薄れがち。

動物との接触による集団感染の発生を受け、米国疾病対策センター(CDC)や欧州疾病予防管理センター(ECDC)では、ペット動物との接触に関する公衆衛生ガイドラインを定めており、展示施設における衛生指導の必要性が国際的に共有されつつあります。

日本でも厚生労働省がガイドラインを定めていて、手洗いや予防具の使用、情報提供などが求められていますが、現状では十分に実施されていない施設が多く、感染症のリスク評価制度の導入、包括的な感染症対策の構築が必要です。

事業者の低い責任意識

実地調査では、動物愛護管理法で義務づけられている事業者情報(標識)の掲示を行なっていなかった施設が半数もありました。

また、販売されている動物の生産地などの情報表示についても、9施設のうち8施設(89%)の施設が一部の個体についてしか表示していないか、まったく表示していないという法令順守意識の低さが顕著に表れています。

こうした表示は、消費者が信頼できる事業者かどうか確認したり、動物取引の透明性や持続可能性を判断したりするために重要な情報です。

不十分な表示は、密猟や密輸などの違法に取引された個体が市場に紛れ込むリスクを高めます。

また、食品衛生法では、食品を扱う場所での動物の飼育を禁止していますが、1施設では、食品取扱エリアに動物が侵入していた事例が確認されました。

これは、動物の体毛や唾液などが飲食物に混入する可能性があり、食中毒や感染症のリスクを高める重大な問題です。

この施設では、禁止エリアへの動物の侵入を防ぐ設備が整えられておらず、監視体制や従業員の衛生意識にも課題が見られました。

こうした問題が複合的に存在することで、利用者の安全が十分に守られていないことが懸念されます。

行政の法執行の監視の強化、事業者の意識の変容が求められます。

人と動物のちょうどよい距離とは?~リスクに配慮した野生動物カフェの実践~

人と動物、双方が安全に、適切な距離感を保って楽しめるよう工夫をしている施設があります。この施設では、動物の習性や性格について事前に説明したうえで、希望者に手乗り体験を提供しています。

施設は「飲食」「展示」「手乗り体験」の3つのエリアに分かれており、手乗り体験は他のエリアとは隔離された個室で行なわれます。

体験は1組ずつ、従業員が立ち会い、事前に従業員から利用者に接触方法の指導がなされます。

衛生面対策も、入り口での手指・靴裏の消毒に加え、体験前には手洗いと再消毒の指導が行なわれます。

また、動物の脱走や外来種化予防のため、施設内の窓は二重サッシになっており、展示のケージにはシリンダー鍵が設置されています。

体験時には、利用者と従業員を囲むように組み立て式の柵を設置するなど、脱走防止策も行なわれています。

調査結果のまとめ

日本では野生動物カフェが依然として人気を集め、動物と一般消費者との接触機会が多くあります。

一方で、保全、傷害および感染症リスクは深刻であること、さらに施設におけるリスク低減・適応措置の不足、事業者の低い責任意識が明らかとなりました。

⚫︎ 保全リスク:

展示個体の多くが絶滅危機種やCITES掲載種であることは、希少種と接触することへの利用者ニーズがあることを示しています。また、「飼育下繁殖個体」と表示されていた個体の中には、野生捕獲個体を飼育下繫殖個体と偽って販売、展示するロンダリングの問題が指摘されている種や違法取引が報告されている種が確認されました。野生動物との接点を提供する野生動物カフェ(販売店を兼ねている施設が76%にのぼる)が利用者の飼育意欲を刺激し、結果的に野生個体群に悪影響を及ぼすおそれがあります。

⚫︎ 傷害リスク

野生動物との接触に関して、種の特性や傷害リスクへの配慮が十分になされていないことが浮き彫りとなりました。英国では接触には危険性が伴うと認識され、接触に監督者の監視等が求められる種の展示が確認されましたが、日本ではそうした個体との接触方法は施設の判断に委ねられ、統一した基準がありません。一部施設では無制限な接触も確認されました。

⚫︎ 感染症リスク

腸管出血性大腸菌(EHEC)やサルモネラ属菌に加え、ESBL産生菌やMRCNSといった薬剤耐性菌が検出され、衛生管理の不備が強く疑われる結果となりました。不特定多数の人が動物や床材など共通の環境に触れることで、接触感染や環境媒介感染のリスクが高まる構造的な問題もあり、野生動物カフェが人獣共通感染症原因菌や薬剤耐性菌の拡散において潜在的な温床となり得ます。

こうしたさまざまなリスクの背景には、野生動物の取引や利用、接触に関する具体的な規制や基準が十分に整備されておらず、施設ごとの裁量に委ねられていることが挙げられます。

野生動物カフェは、今や子どもや高齢者、外国人旅行者を含む多くの人が利用する場所であることを考慮し、利用者や事業者の意識変容のみならず、法的基準の導入による統一的かつ科学的根拠に基づいたルール整備が不可欠です。

解決のためにとるべきアクション

WWFでは立法者、行政、カフェ事業者、そして消費者に以下のアクションを求めます。

国会議員、行政に対して

- 野生動物との接触について、動物愛護管理法に常時立会い・監視の義務付けなど制限措置を新たに設ける。加えて、流通過程の透明性確保による生態系への負荷軽減や感染症のクラスター防止のために、動物の取引経路や由来を確認可能とするトレーサビリティの確保および個体識別措置の導入を盛り込む。

- 国内外から野生動物カフェに導入される野生動物に対し、一定期間の隔離観察と包括的な病原体スクリーニングを義務付ける。特に輸入動物や他施設から移動してきた個体には、動物種に応じた検査項目を設定する。

- 動物展示施設における人と動物の共通感染症対策ガイドラインを実効性のある規制に昇格させ、野生動物カフェの手洗い場設置、入退場時の手指消毒、靴裏消毒、防護具着用、従業員の常時監視などを義務化する。

- 長期的には、野生動物展示の在り方の見直しや、人と動物との共生に資する持続可能な制度設計を行なう。そのために、野生動物の展示や触れ合いの意義、動物福祉への配慮を含めた適切な動物管理について有識者や事業者との議論を行なう。

アニマルカフェ事業者に対して

- 動物愛護管理法、食品衛生法など関連法令の遵守を徹底したうえで、動物接触後の手洗い指導や動物との接触方法など衛生管理の徹底を行なう。

- 展示動物の種の選定については、希少性や種の生態、習性を十分に考慮し、行動特性に配慮した施設整備および接触機会の提供を行なう。加えて、利用者に対して、種の生息環境や生態、ならびに絶滅の危機といった情報提供も行なう。

消費者に対して

- 野生動物との触れ合いには、保全、傷害や感染症などのリスクが伴うことを十分に認識する。特に傷害・感染症リスクの高い幼児・小児及び高齢者の野生動物カフェの利用は、保護者もしくは本人がそのリスクを踏まえて慎重に判断する。

- 野生動物の中には触れ合いに不向きな種も存在するため、そうした動物とは安易な接触を避け、適切な距離を保つ。

動物愛護管理法改正の議論はこれから本格化し、動物展示に関する具体的な規制についても話し合われます。

WWFジャパンではこの調査結果をもとに、立法者、行政への働きかけを行なっていきます。