気候変動に関するCOP30会議について

2025/10/20

- この記事のポイント

- 気候変動問題の解決を目指し、ほぼ全ての国が参加して脱炭素化に取り組むことを約束した「パリ協定」。石油や石炭に依存した今のエネルギー社会を、大きく変える方針となった「パリ協定」は、今や世界経済をも動かす世界共通のルールとなっています。そのパリ協定に関する国連会議COP30がブラジル・ベレンで、2025年11月10日~21日まで開催されます。各国が提出する2035年に向けた新削減目標がいかにパリ協定の長期目標である1.5度に近づくことができるか、そして2024年COP29で決まった気候資金の具体化、さらにアマゾンをはじめとする森林の減少防止や保全の仕組みの設立などに注目が集まります。

気候危機を回避するための国際会議COP30

基本情報

会議名:国連気候変動枠組条約第30回締約国会議(COP30)

開催期間:2025年11月10日~21日

議長国:ブラジル

開催地:ベレン

2025年は気候変動対策の国際約束「パリ協定」が採択されてから、ちょうど10年の節目の年であり、協定の実効性が試されている年とも言えます。その一方で、2024年は地球の平均気温が初めて年間を通じて1.5度を突破し、パリ協定の目標である1.5度目標達成が危ぶまれる危険水域に近づいています。

日本を含む世界各地では洪水や熱波、サンゴの白化や干ばつ、森林火災などが連続しており、気候危機の深刻さは増すばかりです。今、世界はアマゾン熱帯林の崩壊や北極・南極の氷床の融解など、後戻りすることのできない「ティッピング・ポイント(転換点)」に近づいており、残された時間は多くありません。

そんな中、アマゾン川の河口都市であるブラジル・ベレンで2025年 11月10日から21日までCOP30(国連気候変動枠組条約第30回締約国会議)が開催されます。COP30は気候危機を回避し世界が気候アクションを加速させるために、非常に重要な役割を負っています。

COP30はアマゾン川の河口都市、ブラジルのベレンで開催。写真はベレン周辺の沿岸に育つ、アマゾンのヤシ、アサイー。

COP30の議論のポイント

気候危機を止めるには、世界中の国々が協力して対策を進めなければなりません。そのための世界共通のルールを決めているのがパリ協定であり、COPはそのルールを議論するための場です。これまでの交渉により、パリ協定のルールの整備は一定程度進んできました。今、COPには、パリ協定のルールを実行に移していくことが求められています。

また、近年は、COPの場で締約国政府だけではなく民間企業や都市・自治体発の様々なイニシアティブ(先導的な誓約や取り組みなど)が発表されることも多くなっています。COPで議論・発表されるルールやイニシアティブは、気候危機を止めるだけでなく、私たちの経済や暮らしにも大きく関わってくるという点でとても重要です。

特に今回のCOP30は、アメリカのパリ協定離脱や気候変動政策からの逆行をはじめとする国際的な「揺り戻し」が心配される中、世界が団結して気候変動に立ち向かい続ける姿勢を、具体的成果とともに示すことができるのかが試される重要な会議でもあります。こうしたCOP30で議論される内容が、気候変動への取組を前進させる起爆剤になることができるのか、注目されています。

COPではさまざまな主体により多くのイニシアティブが発表されます。COP28で発表されたFossil to Cleanキャンペーンでは、年間収益約220兆円に相当する200以上の企業と連名で各国政府に対し化石燃料からの脱却を求める公開書簡を発出しています。

COPでは毎年様々なことが議論されますが、以下ではWWFジャパンがCOP30で特に注目している、4つの主な注目点についてご紹介します。

注目点① 2035年の各国の削減目標がどの程度積み上げることができるか?

注目点② 途上国への資金支援を具体化させていけるか?

注目点③ 非国家アクターの動き

注目点④ 森林に関する取り決め

注目点① 2035年の各国の削減目標がどの程度積み上げることができるか?

パリ協定の長期目標は、世界全体の平均気温の上昇を産業革命前と比較して1.5度に抑えることです。しかし、現状各国が国連へ提出している2030年のGHG排出削減目標(NDC)は、全て足し合わせても、地球の平均気温の上昇を、1.5度に抑えるには全く足りていません。

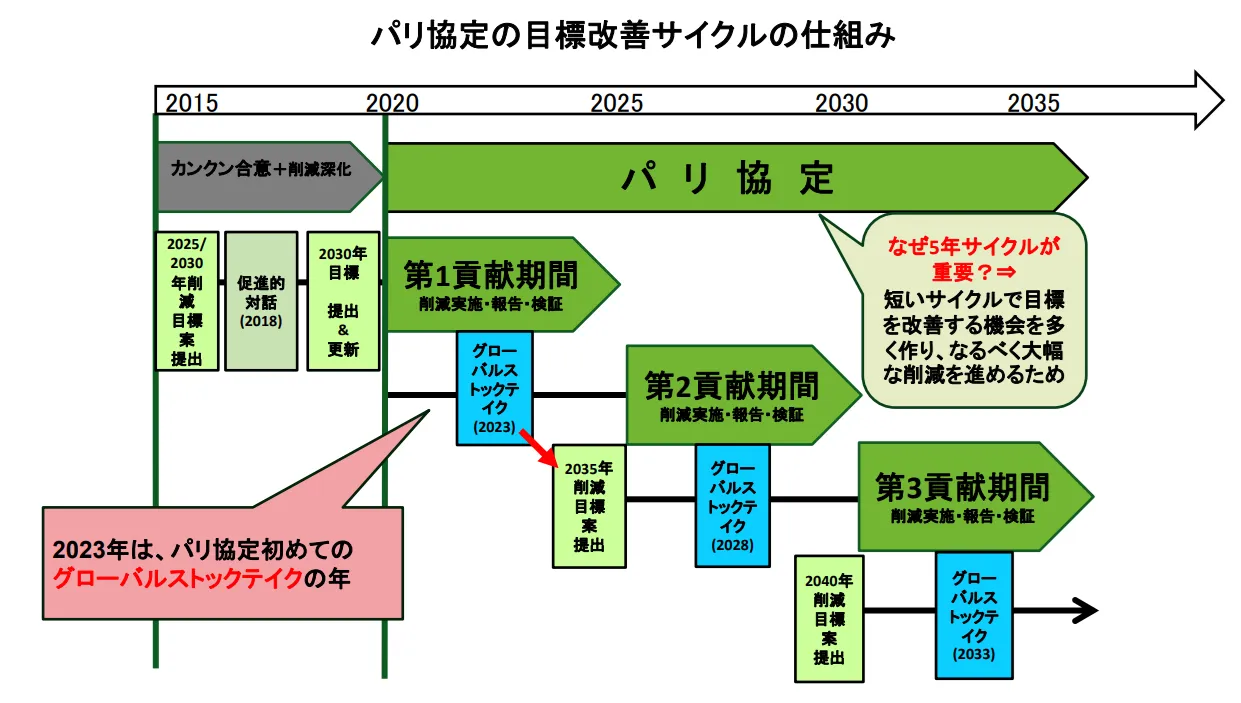

そのためパリ協定には、各国がそれぞれ自主的に決める排出削減目標(NDC)を段階的に引き上げていくための仕組みが設けられています。5年という期間ごとに新たな排出削減目標(NDC)を掲げ、かつ次の期間の目標は以前のNDCを上回ることが義務になっています。

この5年ごとの目標引き上げがパリ協定の長期目標の達成に十分なレベルで行われるよう、パリ協定には同じく5年ごとに世界全体での取り組みの進捗確認をするプロセス「グローバルストックテイク」が設けられています。

パリ協定における目標改善のための仕組み

2023年のCOP28では、パリ協定が開始してから初めてとなるグローバルストックテイクが開催され、主に以下の点が合意されました。

・IPCC第6次評価報告書(AR6)に沿って、2035年までにGHG排出量を2019年比で60%削減が必要

・2050年までにネット・ゼロを達成するために、公正で秩序だって衡平な方法で、エネルギー・システムにおいて化石燃料を転換していく

・再生可能エネルギーを2030年までに現状の3倍、エネルギー効率改善を2倍に

・森林破壊ゼロと陸・海の生態系保全

パリ協定の心臓とも言えるグローバルストックテイクの結果を各国が確実に実施に移していけるかどうかは、まさにパリ協定の実効性が問われているとも言えます。

関連リンク:COP28結果報告

目標を積み上げることができるか?

本来であれば、2025年2月が2035年の削減目標を含む新たなNDCの提出期限でしたが、NDCを正式に国連に提出した国はまだ限られています。1.5度目標と現状との隔たりをどれだけ埋めることができるのか、UNFCCC事務局による分析は10月末頃に発表の予定です。

COP30においては、こうした情報・分析をもとに1.5度目標達成のために必要となる具体的な実施策が議論されることが求められています。また、2030年までの再生可能エネルギー3倍の目標や森林破壊ゼロの目標も道筋を具体化する必要があります。こうした議論は、1.5度目標達成が危ぶまれ、残された時間がない中で、次のグローバルストックテイクが行われる2028年に先延ばしされるようなものであってはいけません。

注目点② 途上国への資金支援を具体化させていけるか?

気候危機を防ぐには途上国を含め、全ての国が温室効果ガス(GHG)の排出削減を急速に進めていかなければなりません。また、気候変動による悪影響に対して、多くの途上国が先進国よりも脆弱だとされています。しかし、途上国が洪水や干ばつなど深刻な気候災害に適応していきながら、同時に温室効果ガス(GHG)の排出削減を進めていくには、巨額の資金が必要となり、各国の予算だけでは対応ができないのが現状です。

途上国が気候変動対策を進めるために必要な資金を国際的にどのように用意し、途上国に提供していくか。それが「気候資金」とよばれるCOPにおける重要な論点です。

気候資金に関する目標

2024年のCOP29では厳しい交渉の末に、途上国への資金の流れについて、政府に限らぬ全ての主体に対して、総額で、2035年までに年間1.3兆ドルを目指すことを呼びかける一方で、先進国(政府)が主導しつつ、民間資金と公的資金を合わせたお金の流れを、2035年までに年間3000億ドルに増やしていくことを目標として決定しました。

この「3000億ドル」が実質的な新しい資金目標となりますが、公的資金の役割を重視していた途上国からすると、民間資金も含む上に額も低く、大きく不満の残る内容となりました。

一方で、COP29では、新しい資金源の検討を行なうための「1.3兆ドルに向けたバクーからベレンへのロードマップ」が設立され、COP30において報告がされることになっています。2025年6月に行われた事前会合(ドイツ・ボン)の議論では、116件に及ぶ各国からの提出文書をもとに、さまざまな資金源をどのように活用して目標を達成するかについて意見が交わされており、アゼルバイジャンとブラジルの議長国チームがCOP30で議論するためのロードマップ草案を作成中です。(まだ正式なCOPの交渉プロセスの一部ではない)

COP30では「1.3兆ドルに向けたバクーからベレンへのロードマップ」を具体化できるかが注目されています。

関連リンク:COP29結果報告

途上国支援は、先進国にとっても重要

財政状況が苦しくなる先進国にとって、気候資金を捻出するのは容易なことではありません。国内で様々な課題を抱える中、どうして途上国の支援に巨額の支出をしなければいけないのかという声も各国において聞こえてきます。

しかし、気候変動がここまで深刻化した要因には、先進国が長期に渡り温室効果ガスを多く排出してきたという事実があり、先進国には途上国を支援する歴史的な責任があると言えます。

ただ、先進国が途上国を支援するべき理由は、それだけではありません。経済がグローバル化する中、日本企業を含む先進国企業は世界の各地に複雑なサプライチェーンを張り巡らせています。途上国の気候変動の脆弱性を放置することは、企業がこれまで地道に構築してきたサプライチェーンを崩壊させてしまう恐れがあり、それはすなわち日本の経済や消費者にとっても悪影響が出ることとなります。

さらに、日本企業には優れた脱炭素技術や防災技術を有している企業も多くあり、途上国を含む世界全体で気候変動対策が進むことは、こうした日本企業のビジネスチャンスとなるという側面もあります。

途上国の脱炭素の取組や気候変動への適応の取組を支援することは、日本経済や日本人の暮らしのリスクを軽減する意義があることを忘れてはいけません。

2021年記録的な洪水に見舞われたブラジルの村の様子。途上国は気候変動の悪影響に脆弱と言われる。世界各地で起きる災害は、グローバル化したサプライチェーンを混乱させ、日本経済にも大きな影響がある。

注目点③:非国家アクターの動き

COP30では、交渉の「外」で発表されるイニシアティブやパートナーシップの発信にも注目です。近年のCOPでは、国連会議としての正式な合意とは別に、会期中に、自主的に国やセクターを超えた有志で発表される様々なイニシアティブやパートナーシップ等の発表も多くなっています。中でも、企業や都市・自治体、市民団体などの非国家アクターとよばれる国家政府以外の主体は、過去10年のCOPを通じて600を超えるイニシアティブを立ち上げたと言われています。

特に気候変動政策に関して国際的な「揺り戻し」が心配される中、こうした非国家アクターの取組が交渉を良い方向に導くための重要な後押しとなっています。

「協働」をキーワードに非国家アクターの活動を統合

議長国ブラジルも非国家アクターの役割を重要視しており、ポルトガル語で協働を意味する”mutirão”(ムチロン)をキーワードに、これまで各々に進められてきた様々な非国家アクターの自主的な取り組みを集約し、加速することで、グローバルストックテイクで明らかになった目標と現実の間にある溝を埋めることを目指しています。

具体的には、非国家アクターのイニシアティブが得意な活動テーマに応じて参加できるグループを作り、それぞれが持つ解決策をグループ内で共有し、誰もが使えるように一般に公開していく「行動アジェンダ」という取り組みが始まっています。すでに300以上のイニシアティブが30のグループに分かれて活動を行っています。

COP30では、各グループの活動の成果が発表される予定です。

取り組みの「質」も問われる時代に

一方で課題もあります。それは、いかに非国家アクターの取り組みを信頼性・透明性あるものへと引き上げ、真に1.5度目標の実現に資する行動に整合させていくかです。

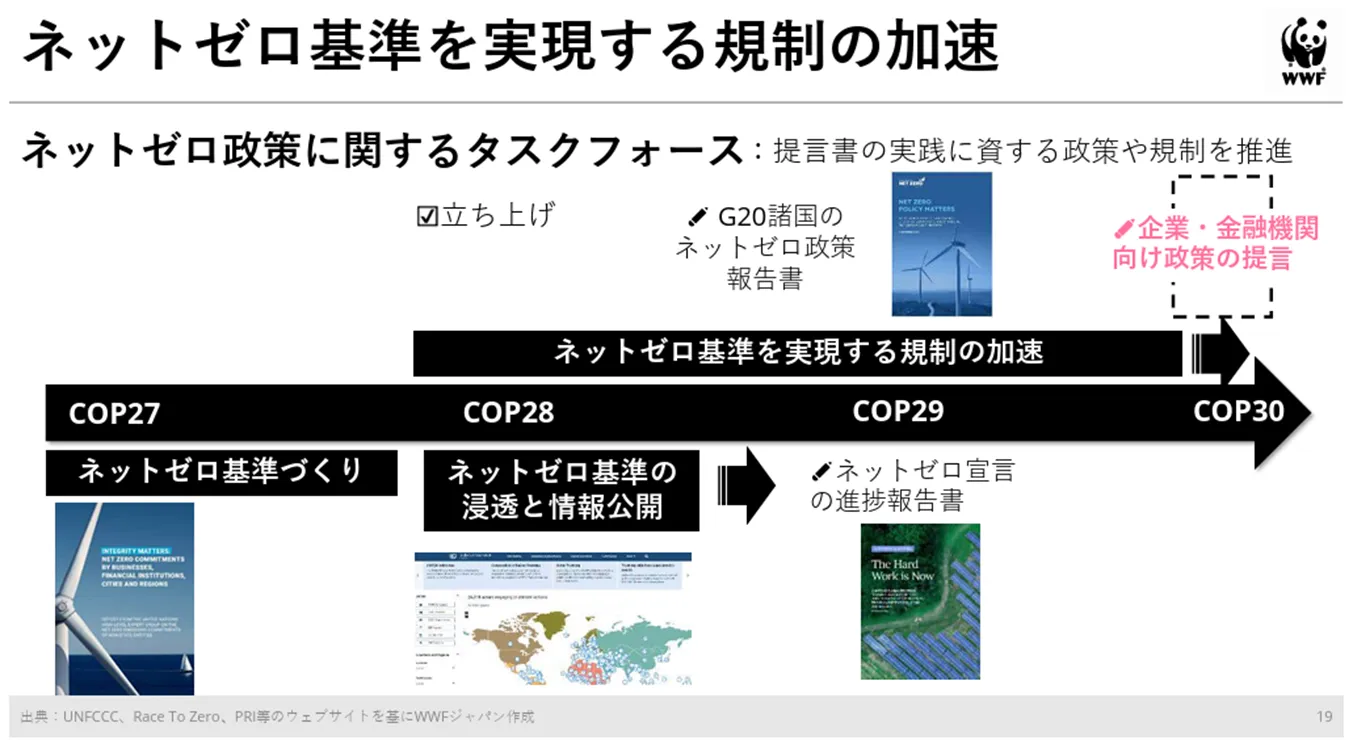

COP29ではこの課題に関する2つの報告書が発表されました。これらによると、

・非国家アクターによるネットゼロ宣言は急増しているものの、取り組みの内容には改善の余地があり、特に化石燃料からの段階的廃止への自発的な取り組みが著しく不足していること

・G20諸国においてネットゼロを推進する政策は過去5年間で急増しているものの、各国の法律の範囲や政策の野心度、具体性などを見ると、1.5度目標に整合する非国家アクターの行動を促進するには不十分

ということが明らかになり、依然として大きな隔たりがあると指摘されていました。

これを受け、非国家アクターによるネットゼロの取り組みを後押しする政策の導入促進を目指す専門家グループ「ネットゼロ政策に関するタスクフォース」では、COP29以降にさらなる詳細な分析、ワークショップ、対話を行いました。COP30ではその成果を、企業・金融機関の排出削減加速に資するハイレベルな政策提言として、発表する予定です。

非国家アクターの取組を促進するためのCOPにおける議論の流れ

アメリカの動向にも注目

米国連邦政府は、2025年1月にまたしてもパリ協定からの脱退を発表しました。経済大国であり、世界第2位の排出国であるアメリカのパリ協定脱退は、世界的な気運の消沈につながるものとして懸念される一方で、依然として前向きな存在感を発揮しているのが、アメリカの非国家アクターです。

アメリカの州政府や地方自治体、企業、機関投資家等が6000以上参加する非国家アクターの連合体である、「アメリカ・イズ・オール・イン」は、連邦政府がパリ協定を離脱したとしても、非国家アクターとしてパリ協定の目標に向かって行動を続けることを表明しています。

2025年9月にニューヨークで行われた国連総会や気候週間(クライメートウィーク)では、クリーンエネルギーへの取組をさらに強化することや、地方自治体が気候対策の先頭に立ち、国際連携を進めていくという力強いメッセージを発信しました。

COP30においても、アメリカの非国家アクターの活動には、注目が集まります。

注目点④ 森林に関する取り決め

COP30は、ネイチャーCOPとも言われるCOPでもあります。これは議長国ブラジルが森林保全に関する議論を大きな論点に据えているからです。地球の肺とも言われるアマゾン熱帯雨林にかかる地域であるベレンがCOP30の開催地に選ばれたのも、象徴的な意味があります。

森林は大気中の炭素を吸収・貯蓄することで気候変動の進行を遅らせてくれると同時に、生物多様性の宝庫でもあります。一方で、特に南半球を中心に深刻な森林破壊が継続的に起きており、生き物たちの生息地減少とGHG排出の大きな原因にもなっています。1.5度目標の達成に不可欠な要素として、森林破壊をゼロにすることの必要性が国際的に認識されており、グローバルストックテイクの成果としても、2030年までに森林破壊ゼロを目指すことが合意されています。

関連記事:「2030年までに森林減少を食い止める」首脳宣言に141か国が署名

2021年に開催されたCOP26では、「2030年までに森林減少を食い止める」ことに100カ国以上の首脳が合意していました。

森林破壊は、 生き物たちの棲み処を奪うだけでなく、大量の温室効果ガスを長期間に渡り排出する。

気候変動と森林保全の議論を前進できるか?

森林破壊に関するコミットメントを実現するには、COP30において政治的な強いメッセージを打ち出すことに加えて、今後、正式な交渉のプロセスとして森林破壊ゼロ目標到達にむけたタイムラインやマイルストーン、そしてどのように進捗を確認するかの議論が鍵となります。

またパリ協定を司る気候変動枠組条約と、生物多様性条約やその他の環境条約との連携強化や、森林破壊の大きな要因となっている農畜産業を中心とした食料システムをどのように自然に配慮した生産・消費に変革させていくのかの議論も期待されます。

森林を守るための基金創設

さらにCOP30で議長国ブラジルが特に注力しているのが、森林を守るための基金「トロピカル・フォレスト・フォーエバー・ファシリティ(国際熱帯雨林保護基金)」、通称TFFFの立ち上げです。

TFFFにより新設される基金では、各国政府が拠出する公的資金を主とした250億米ドルを呼び水に、さらに民間セクターを主とした機関投資家や政府系ファンドから1000億米ドルの追加投資を得ることを目標としています。この基金の運用益により熱帯林を保全することを約束した国々のために年間40億米ドルの資金を提供することを目指しているのです。

資金を受け取る国は、森林を保全・回復した面積に応じて、1ヘクタールあたり4米ドルを基準に資金が支給される予定となっています。森林の保全・回復状況は衛星画像によってモニタリングされ、もし森林の破壊や劣化が生じた場合は、支払いが減額または停止される可能性もあります。さらに、受け取った資金の20%は、先住民と地域社会へ直接還元することも求められています。

前述のクライメートウィークでは、COP30に先駆けてブラジルのルラ大統領が10億米ドルの拠出を表明し、いくつかの国もこの基金を支援する考えを示しました。COP30ではこの基金の正式な立上げが見込まれており、各国が基金にどれだけ資金提供ができるのか注目されています。

WWFは今回のCOP30に以下を期待

WWFは、COP30で特に以下の点が達成されるよう、期待しています。

1. 強化されたNDC(国別目標)

・各国はCOP30前に、グローバルストックテイクの結果を反映した更新版のNDCを提出すること

・COP30では依然として残る1.5度目標との隔たりを埋めるために、新たな取組を立ち上げ、実行していくための仕組みと支援策の強化を図る。

2. 自然に関するパッケージ合意(ネイチャー・パッケージ)

・森林破壊および自然生態系の転換を食い止めることを中心とした野心的で包括的な「ネイチャー・パッケージ」を確保すること。

3. エネルギー転換

・化石燃料からの公平かつ公正な移行を加速する措置を合意すると同時に、再エネ・省エネ・エネルギーアクセスを拡大する。

4. 気候変動への適応

・適応のためのグローバル指標を最終確定する。

・気候影響の激化に対応するための、適応行動と資金支援を拡大

5. 非国家アクターの取り組みの集約・拡散

・緩和、適応を含む様々な領域における取組の遅れを加速するために、すでにある非国家アクターの取り組みや成功例を集結し、より実効性のある効果的な行動を推進、拡大、強化する。

WWFジャパンでは、COP30 の開催期間中、現地会場より随時会議の様子や、議論の重要なポイントを、本サイトやSNSを通じて発信する予定です。ぜひご注目ください。

★WWFジャパンは現地からの最新情報をX(旧Twitter)で発信しています。

https://twitter.com/wwfjapan

ハッシュタグ #wwfjapancop