SOKNOTにおけるアフリカゾウ保護 活動報告(~2025年6月)

2025/10/31

多くの野生動物が暮らす大地 SOKNOTでのWWFの取り組み

アフリカゾウ、ライオン、シマウマ。「アフリカ」という言葉に連想する、雄大なサバンナの自然と動物たちが息づく大地がアフリカ大陸東部には広がっています。

その中心は「SOKNOT(Southern Kenya and Northern Tanzania:ケニア南部およびタンザニア北部)」地域。

北海道の2倍近くに相当する16万平方キロ(2024年に拡大)というその広大なエリアには、UNESCOの世界遺産にも登録され、野生動物保護も進んでいる、セレンゲティやンゴロンゴロのような有名な保護区が含まれます。

SOKNOTの全てが良好な状態にあるわけではありません。保護活動が不十分であったり、現地の人々と野生動物の間で衝突(あつれき)が生じ、それが深刻な問題になっている場所もまだ多くあります。

そこで、WWFケニアとWWFタンザニアは2019年、SOKNOTの総合的な保全を目指す新たなプロジェクトを開始。日本をはじめとする各国のWWFの資金支援のもと、以下のような活動を行ってきました。

- 野生動物と人とのあつれき(HWC:Human-Wildlife Conflict)の軽減・緩和

- 密猟パトロールの促進・支援

- 持続可能な土地管理と水資源利用の改善

- 環境配慮型・地域への利益が還元される観光/事業開発の促進 など

WWFジャパンでは、日本国内でお寄せいただいたご支援をもとに、SOKNOT内でも特に取り組みが遅れている、東部の「ツァボ-ムコマジ地域」において、WWFタンザニアとそのパートナーが進める、アフリカゾウの保護プログラムの支援を行なっています。

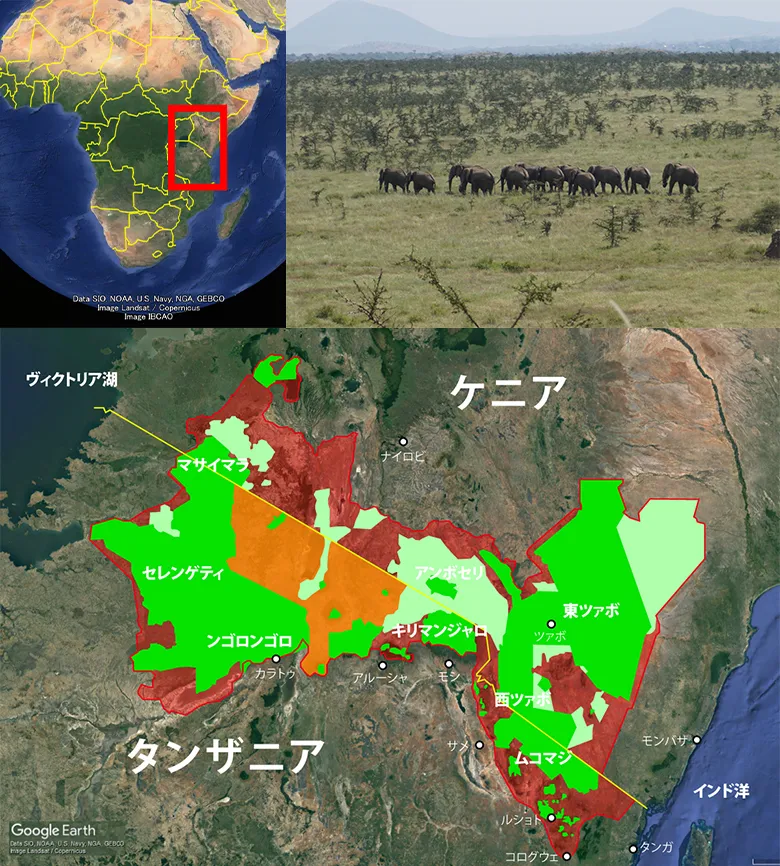

SOKNOTの全体図。赤:SOKNOT地域、緑:自然保護区、薄い緑:コミュニティの管理地域、オレンジ:狩猟管理区域。異なる管理区分や国境を越え、1つの大きなつながりとして保全していくことが目標です。

ムコマジ国立公園周辺のアフリカゾウの現状

WWFジャパンの支援対象である「ツァボ-ムコマジ地域」は、SOKNOT東部に位置し、ケニアのツァボ国立公園と、国境を挟んで隣接するタンザニアのムコマジ国立公園を中心としたエリアです。

このエリアはSOKNOTの中でも最多の1万5,000頭以上のアフリカゾウが生息しており、うち87%以上がケニアのツァボ国立公園側に生息しているとされています。

一方、タンザニアのムコマジ公園周辺はゾウの数が少なく、20世紀後半には約2,000頭といわれたその数も、密猟などで減少。2001年から2016 年までの間に確認されていたゾウの数は、わずか10~50頭にとどまっていました。

しかし、2019年までの3年間でムコマジ国立公園周辺のアフリカゾウの数が急増。

2019年のタンザニア野生生物研究所(TAWIRI)による調査では、このエリアのアフリカゾウの頭数が58頭から1,200頭に増えたことが明らかにされました。

急増したアフリカゾウが地域住民の脅威に

一般的に、ゾウの妊娠期間は22か月と言われおり、1回の出産で1頭しか産まないため、3年間で58頭が1,200頭まで繁殖したとは考えにくく、これらは国境を接しているケニア側から移動してきたものと推察されます。

この大移動の原因としては、干ばつや大規模なインフラ開発などでケニア側の生息環境が変化し、移動ルートの変更や新たな土地を求めてきたからではないかと考えられています。

急増したアフリカゾウは、食べ物を求めて農作物を荒らすだけでなく、貯水槽の水を求めて家屋を破壊してしまったり、移動中に住民を殺傷してしまうような問題を引き起こすようになりました。

アフリカゾウによって荒らされた農地の様子。

人に被害が及ぶようになったことで、アフリカゾウは恐るべき害獣とされ、報復の対象となりました。

このような人とアフリカゾウの間で生じる「あつれき」が今、SOKNOTでは深刻な問題となっているのです。

この状況を解決しなければアフリカゾウと人間が共存することはできません。

そこでWWFタンザニアは2022年、日本からの支援のもと、その解決を目指す活動を開始しました。

どこでどのような被害が起きている?「あつれき」の現状をさぐる

しかし、活動開始直後はまだ、どこの地域でどれくらいの「あつれき」が生まれているのか、また被害地域がどのような支援を必要としているのか情報が不足し、対策ができない状況でした。

そこでWWFタンザニアはムコマジ国立公園周辺に位置する6つの自治体で、アフリカゾウとの「あつれき」問題の現状調査を実施。

翌年には各自治体の関係者を招き、被害の状況や対策に関する情報発信・意見交換の場を設け、地域と連携した改善策と支援について検討を行ないました。

活動開始から4年、ゾウと共存する社会へ向けた取り組みの今

2022~2023年に「あつれき」の調査を行ない、その調査結果を検証して計画を策定したWWFタンザニアは、2024年から特に支援が必要とされる地域での取り組みを開始しました。

支援開始から2年目、プロジェクトの開始から4年目となる2025年6月までには、以下のような活動を行ないました。

「あつれき」を回避する環境整備の進展

「あつれき」の多くは、食物や水を求めるアフリカゾウが農地や集落に出没し、農作物を荒らしたり、人と遭遇することで発生しています。

そこでWWFタンザニアは2024年、被害の多い地域の住民向けに、現れたゾウを追い返すための器具を配布。また、対策についての意見交換を行なうミーティングなどを開催しました。

2025年には、地方自治体の関係者とも連携して、取り組みを促進。活動を強化しました。

この活動では、自治体の関係者が「あつれき」の現場により早く向かえるようにオートバイを導入したほか、情報収集をスムーズに進めるため通信機器を配布するなど、より効率的な対応を志向。

結果として、有効なデータ回収とゾウの動向把握ができるようになり、より効果的な対策をとるための情報が得られるようになりました。

「あつれき」の現場などを回るパトロール隊に提供したオートバイ。この導入によって、より早く、広い範囲で活動できるようになりました。しかし、対象地域の広さを考慮すると、台数はまだ不足しています。

これらの活動に際しては、地域住民や自治体職員への機材の使い方のレクチャーなども実施しており、WWFが始めた取り組みが、より広範囲での活動につながっています。

また、生活用水を子どもが汲みに行く際にゾウと遭遇してしまう危険を防ぐために、学校に貯水タンクを設置する取り組みも継続。

対象地域では、のべ4,000人以上の生徒や地域住民が、清潔で安全な水にアクセスできるようになっただけでなく、「学校に行くメリット」が増えたことで、学校の中退者も平均30人から15人へ減少しました。

ゾウを守るための活動は、このように人の暮らしもより良くすることを可能にしています。

貯水タンクから水を汲む子どもたち。安全で清潔な水は人々の暮らしに不可欠であり、地域コミュニティの発展につながっている。

アフリカゾウを守ろうとする輪が拡大

「あつれき」を防ぐ取り組みに加えて、地域に暮らす人々が「ゾウと共に暮らす」「ゾウも人も守りたい」という意識を持つことが、ゾウを保護する土台として必要です。

WWFタンザニアはアフリカゾウ保護への理解を社会に浸透させる取り組みとして、政府機関や保護団体、地域住民との協議を重ねてきました。

保護活動に共感する輪は年々広がりをみせており、2024年9月22日の「サイとゾウの日」に行なった広報活動では、SNSなどでの反応が、前回の289人から1,200人以上に増加。

特に地元ラジオ局BananaFMの放送は大きな反響を呼び、視聴者から積極的に寄せられた、アフリカゾウとの「あつれき」の経験や不安の声などを紹介するなど、野生動物保護へ関心を持つ人々を増やす一助となりました。

また、5つの小学校ではゾウとの「あつれき」を学ぶ環境クラブが設立され、被害に対する予防策を学んだり、ゾウとの共存を目指して何ができるかを考えたりする機会ができました。

実際に保護活動にあたるスタッフだけでなく、地域住民や子どもたちといった人々からも共感と協力を得ることが、長期的な保護活動においてはとても重要になります。

ゾウも、人も、どちらも守ろうという共通の思いをより多くの人に持ってもらい、さらなる保護活動の実現につなげていくことが期待されます。

担当スタッフより:さらなるアフリカゾウの保護活動のために

野生生物グループ 西野亮子

ゾウとの「あつれき」を減らすため、私たちWWFジャパンとWWFタンザニアが取り組んできた活動が、5年目を迎えました。

WWFジャパンの会員として、また「野生動物アドプト制度」のスポンサーズとして、皆さまに変わらぬご支援をいただいてきましたこと、この場をお借りして、心より御礼申し上げます。

これまでの活動によって、アフリカゾウに関する情報や、地域住民の理解・協力も広く得られるようになり始めました。

ですが、より保護を進めるためには、まだ行なうべきことがたくさんあります。

「あつれき」のさらなる情報収集は、その一つです。

WWFタンザニアの報告によると、2024年7月から2025年6月までの1年間に発生した、農業被害や事故などのアフリカゾウと人との「あつれき」の問題は、前年の6,370件から1,370件まで減少しました。

しかし、発生件数は減少したものの、被害を受けた農地面積や死傷者の数は増加しており、「あつれき」の状況を、より正確に把握することが必要となっています。

また、WWFタンザニアはツァボ-ムコマジ地域以外でも、野生のゾウの移動経路や、ゾウと接触する可能性のある農家がどこにどれくらいあるか、といった調査を実施しており、こうした知見を、今後SOKNOTでも活用していくことが期待されています。

こういった情報を集めるためには、通信機器などの機材だけでなく、正しく適切に情報を集め報告できる人材の育成も必要です。時間や費用も多くかかるため、長期にわたる支援が欠かせません。

これまでの4年間、私たちは日本の皆さまからのご支援をタンザニアへ届けることで、この取り組みを支援してきました。

今後もアフリカゾウとアフリカ東部の自然を守るため、WWFタンザニアの仲間たちと共に、人とアフリカゾウの共存に向けた活動を支援していきたいと思います。

ぜひこれからも、活動へのご関心をお持ちいただき、応援していただければ幸いです。

「野生動物アドプト制度」リニューアルのお知らせ

WWFジャパンは、さらにご支援の輪を広げていくため、「野生動物アドプト制度」を2025年11月19日よりリニューアルいたします。

現在ご支援いただいている皆様は、新たなお手続きなく、これまで通りのご支援額・ご支援方法でご支援を継続いただけます。

また、リニューアル後より公式サイトの「マイページ」にログインいただくことで「スポンサーズオンライン特典」をご利用いただけます。

次回更新時にリニューアル版に契約変更することで「スポンサーズ初回特典」もお受け取り可能となります。更新時期が近づいたら、再度ご案内します。

詳しくは以下リンクからホームページをご確認ください。

野生動物アドプト制度リニューアルについて詳しくはこちら