ネコ科の野生動物たちが教えてくれるもの

2025/08/29

- この記事のポイント

- その美しさや愛らしい動作で、世界中で人気を博しているネコ科の野生動物。しかし、その多くが今、絶滅の危機に瀕しています。さまざまな環境問題が、その大きな原因です。ネコ科の野生動物の危機に注目した時、そこからは何が見えてくるのか。これからの未来に向けて、人はこの生きものたちとどう向き合いっていくべきなのか。危機の現状を振り返りながら考えます。

自然環境の危機、その象徴として

森林破壊、漁業資源の乱獲、プラスチック汚染、そして気候変動。

世界の各地では今、さまざまな要因によって、自然が破壊の危機にさらされています。

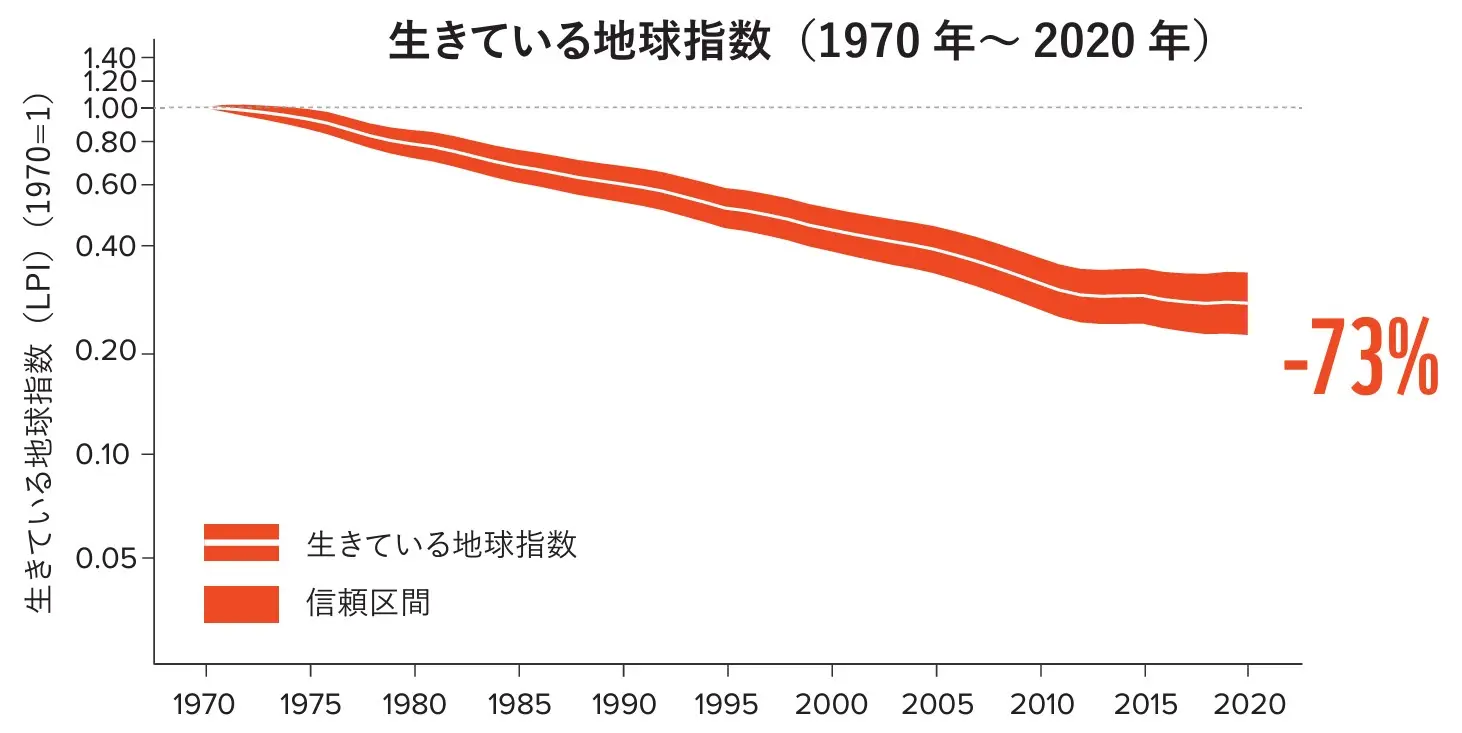

地球の生物多様性の豊かさは、1970年以降の約50年間で、73%も失われてきました。

生物多様性をかたちづくっている野生の生きものたちも、減少し続けています。

2025年8月現在で、絶滅のおそれが高いとされる野生生物は、約4万7,000種。

特に問題が深刻なのは、熱帯や亜熱帯の開発途上国で、アフリカや中南米、東南アジアなどの地域です。

こうした危機の現状を教えてくれるのが、多様な景観に生きる野生動物たちです。

生物多様性の豊かさを示す「生きている地球指数(LPI)」。分析対象である5,000種あまりの脊椎動物種の個体群の大きさが、過去50年間で平均どれくらい減少したかを基に計算しています。

生きものたちは、互いに食う・食われるなどの関係性の中で、生態系と呼ばれるつながりを作っていますが、この生態系の頂点に立つのは、他の動物を食べて生きる肉食獣。

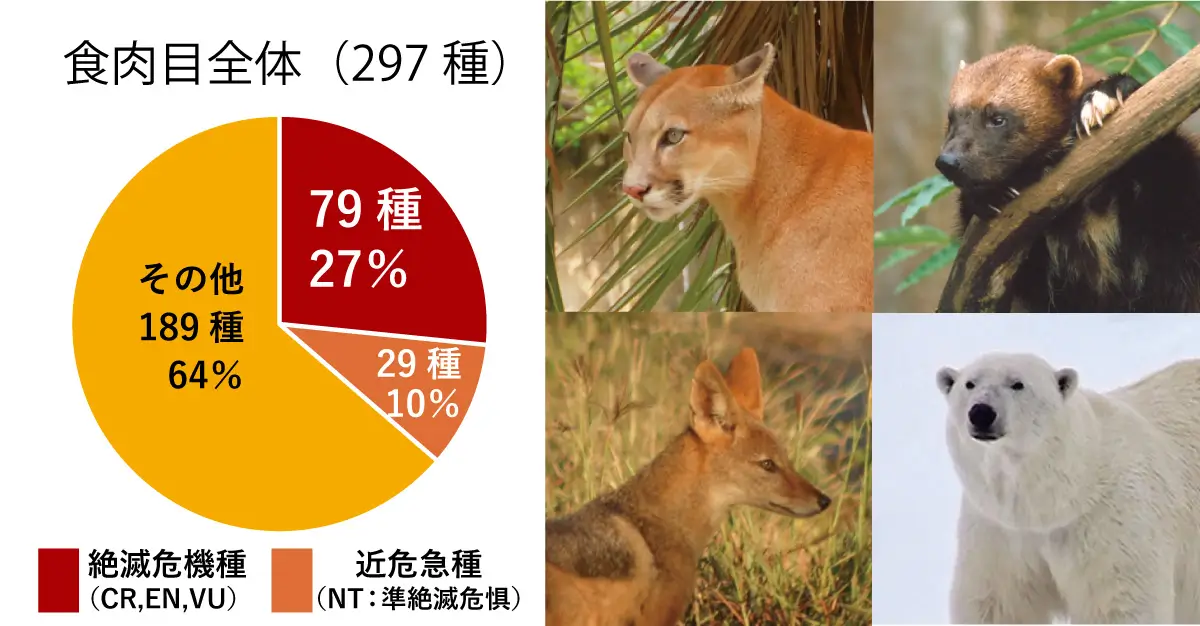

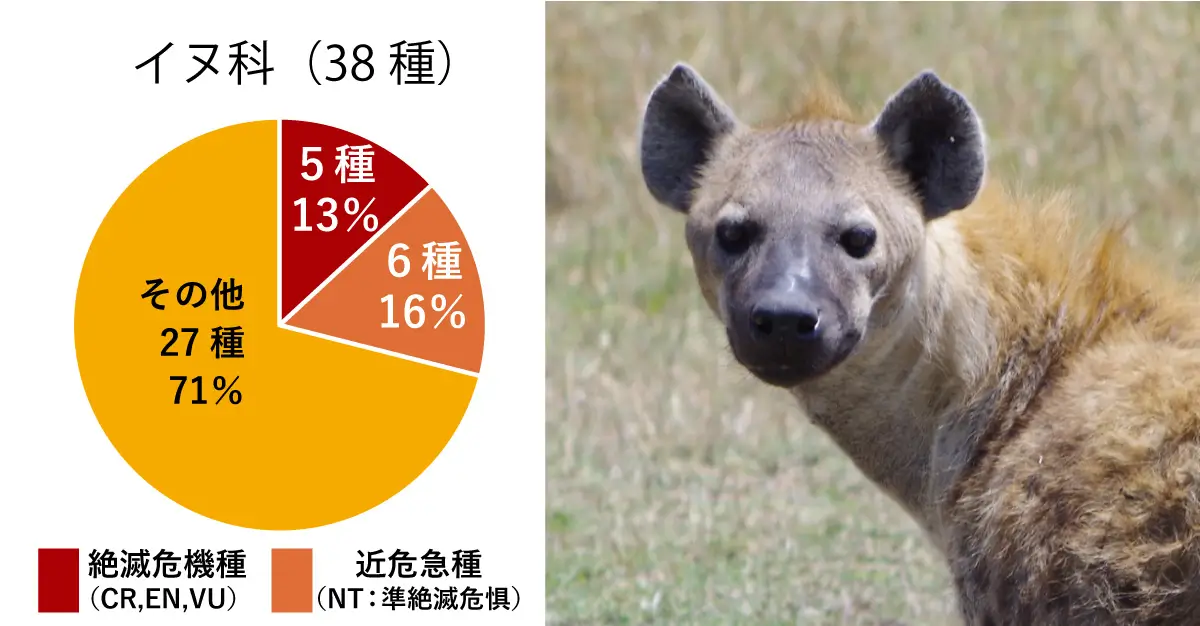

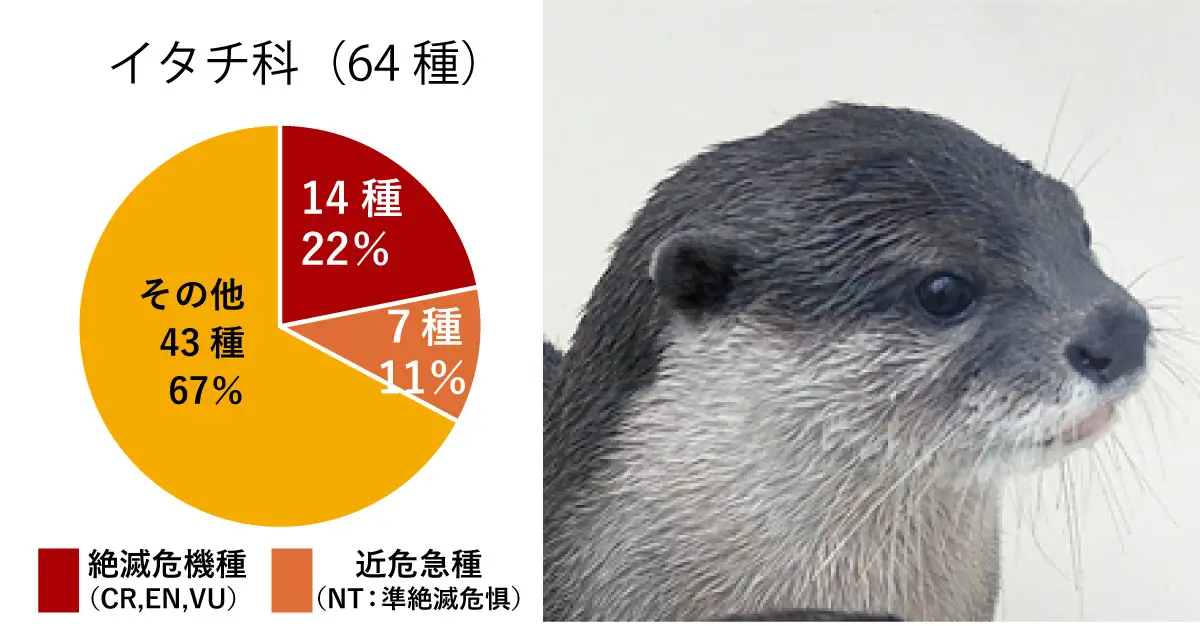

陸上では、ネコ科、イヌ科、イタチ科、クマ科などの種(しゅ)を含む、食肉目(しょくにくもく)に分類される動物たちが、その代表です。

ネコ科の野生動物たちの危機

IUCN(国際自然保護連合)が公開している、世界の絶滅のおそれのある野生生物の「レッドリスト」は、この食肉目の野生動物の危機を明らかにしています。

世界の食肉目の野生動物297種のうち、絶滅のおそれが高いとされる3つのランク(CR:近絶滅種、EN:絶滅危惧種、VU:危急種)に選定されている種は79種。全体の27%にのぼります。

その中でも、とりわけ危機にある種の占める率が高いのが、ネコ科の野生動物です。

現在、世界で確認されている野生のネコ科動物は39種ですが、このうち絶滅の危機が高いとされる種は19種で、半分近くを占めています。

さらに、これに準じたランク(NT:近危急種)の5種を含めると、実にネコ科全体の62%について、絶滅のおそれが高まっていることが分かります。

これは、同じ食肉目のイヌ科やイタチ科と比べても、明らかに高い数値です。

ネコ科動物の危機が物語るもの

食肉目に限りませんが、肉食の動物が生きるためには、その獲物となるより小さな動物や、草食動物が豊富にいることが欠かせません。

さらには、それらの野生動物が生きるための植生が豊かな自然が、きちんと残されていることが、大事な条件となります。

開発や異常気象によって在来の自然の植生が失われたり、乱獲や密猟などによって、小動物や大型の草食動物がいなくなれば、当然その影響は肉食の動物たちにも及ぶことになります。

イヌ科やイタチ科の動物には、木の実なども食べる種が少なからずいますが、食物をほぼ完全に他の動物(獲物)に頼っているネコ科の野生動物は、とりわけその影響が深刻です。

この多くのネコ科動物の絶滅の危機は、北から南に至る、その生息環境である地球上の多様な景観が、危機にさらされていることを意味しています。

ネコ科動物の危機は、いうなれば世界の自然環境の危機そのものなのです。

人と自然が共存する未来を目指して

このことは、逆に考えるなら「肉食動物たちが生きられる環境」を守ることができれば、さまざまな自然を守ることにつながる、ということです。

森林破壊を防ぎながら、地域の人たちの暮らしをどう改善していくのか。

保護区を作るための法律を成立させ、その管理を徹底していくためには、何が必要なのか。

野生動物がもたらす家畜や農業への被害をおさえ、人との「あつれき」を解消し、共存の道を開くためには、また、貧困に苦しむ人たちが乱獲や密猟に頼らなくて済むようにしていくためには、何をしなくてはならないのか。

一度失われてしまった自然を、回復させていくことも、大事な課題です。

解決しなければならない問題は、少なくありません。

しかし、そのいくつかについては、すでに取り組みが始められ、成果を挙げ始めています。

トラはインドをはじめ、いくつかの国では保護活動が奏功し、近年、個体数が回復の傾向を見せています。

長年、謎に包まれていたユキヒョウの生息状況も、国境を越えた協力に基づく調査によって、次第に明らかにされつつあり、保護活動に新たな進展が期待されています。

日本でも、沖縄の西表島でイリオモテヤマネコの獲物となる、カエルなどの水生生物が息づく水辺の自然が、WWFや地元の協力者たちの努力により、よみがえりつつあります。

これからの未来に向けて、人は自然や野生動物たちとどう向き合っていくのか。

その問いの答えを探すためのさまざまな努力と活動は、今日も続けられています。