そのエキゾチックペット、ほんとに飼って大丈夫?-「エキゾチックペットガイド」のご紹介

2025/03/14

- この記事のポイント

- 最近よく話題になる「エキゾチックペット」。エキゾチックペットの中でもフクロウやキツネといった野生動物は飼うことが難しく、時には逃げた動物の野生化による生態系への悪影響や絶滅危惧種の密猟や密輸など思いもよらない問題の原因となってしまうこともあります。WWFジャパンでは科学的な情報に基づいて「エキゾチックペットガイド」を公開し、動物種ごとにペットとして飼育することに伴うリスクや注意点、専門家の意見などを紹介。エキゾチックペットに関する根拠のある知識や情報を発信しています。

エキゾチックペットとは?

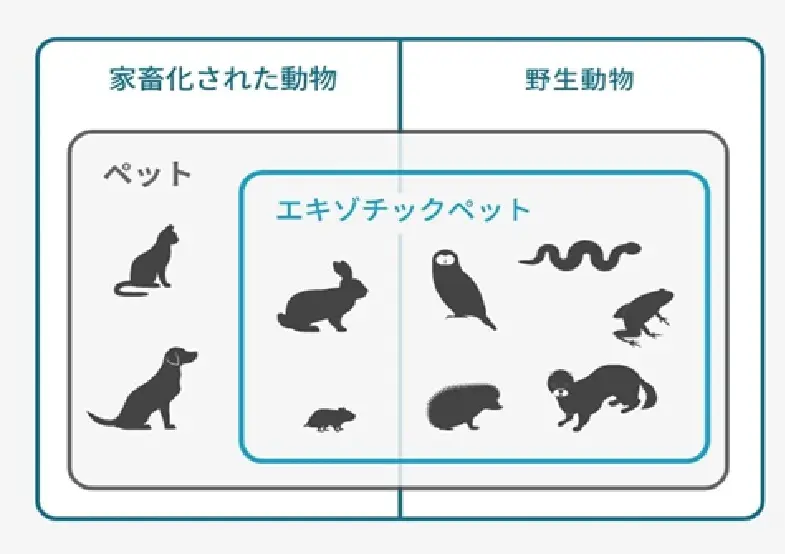

家庭でペットとして飼われるイヌ・ネコ以外の動物を一般に「エキゾチックペット」と呼びます。

ウサギ、ハムスター、セキセイインコといった動物から、フクロウ、キツネ、ヘビといった珍しい動物まで、実にさまざまな動物が含まれます。

さらに、エキゾチックペットは大きく「家畜化された動物」と「野生動物」に分けられます。

「家畜化された動物」とは、ハムスターやモルモット、ウサギなど、長きにわたり人による飼育と繁殖が行なわれてきた動物を指します。

一方、エキゾチックペットに含まれる「野生動物」にはフクロウ、キツネ、サルなど、野生から捕獲された動物や、飼育下で繁殖が行われているものの、その歴史が浅く、野生の習性を強く残している動物が含まれます。

野生動物をペットとして飼育することは、動物園でしか見られなかった珍しい姿や生態を身近に感じられる点が魅力です。

最近では、動画配信サイトやSNSでも話題になることが多く、その可愛らしい姿に「飼ってみたい!」「簡単に飼えそう!」と感じる方も多いのではないでしょうか。

しかし、エキゾチックペットの中でも特に野生動物はペットとして飼うことが難しく、その人気の裏には多くのリスクが潜んでいるのも事実です。

人気の裏に潜むリスク

1. 密猟・密輸のリスク

日本で見かけるエキゾチックペットの多くは海外から輸入されています。

特に野生動物の中には、野生下の個体が違法に捕獲され、密輸された可能性も。

実際に、日本でもサルやキツネ、フクロウやカメなど、さまざまな野生動物が密輸の疑いで税関に差し止めされています。

また、密輸の過程で動物が適切なケアを受けられず、輸送中に命を落としてしまうケースも少なくありません。

ペットとしてタイから日本に密輸される途中に保護されたコツメカワウソ。

2. 絶滅に追い込むリスク

日本でペットとして販売・飼育されている野生動物の中には、絶滅の危機にある種も多く含まれています。

今は絶滅のおそれはなくても、ペットとしての需要が高まることで、過剰捕獲や違法な取引が行なわれ、野生の個体数が大幅に減少して絶滅の危機に追い込まれてしまう場合もあります。

アフリカに生息する大型のインコの一種、ヨウム。飼育下繫殖が可能ですが、近親交配を避けるために野生の個体が捕獲され、さらなる個体数減少の原因となるおそれがあります。

3. 外来生物のリスク

飼育が困難になって野外に放たれたり、逃げ出したペットが外来生物となり、生態系に悪影響を与えることがあります。

例えば、ミシシッピアカミミガメ(ミドリガメ)やアライグマはもともと日本に生息していなかった野生動物です。

しかし、ペットとして輸入された個体が野外に放たれて野生化し、在来の野生動物の生息地を奪ったり、在来の野生動物を捕食するなど、生態系に大きな被害をもたらしています。

北米産の野生動物のアライグマ。ペットとして輸入されましたが、飼育の難しさを理由に遺棄されるケースが多発し、日本のほぼ全土で野生化が確認されています。在来の野生生物を脅かしているだけでなく、農作物への被害も深刻です。

4. 感染症のリスク

エキゾチックペットの中には、動物から人へ、または人から動物に感染する「人獣共通感染症(動物由来感染症)」の病原体を保有しているものもいます。

動物では症状が見られなくても、人にうつると重篤な症状が現れるものや、その逆のケースもあります。

また、密輸される動物は、空港などでの水際で検疫が行なわれないため、万が一水際をすり抜けた場合、病原体が国内に流入する危険性もあります。

ペットとして飼育されていたコモンマーモセットが人と濃厚接触したことでヘルペスウイルスに感染し、死亡した事例が複数報告されています。

5. 動物福祉のリスク

エキゾチックペットとして飼われている動物の中には、本来は群れで暮らすものや、長い距離を移動する習性をもつものなど、さまざまな種類がいます。

それぞれの動物に適した温度や湿度、食事、運動スペースなどの環境を整え、維持することは非常に難しいものです。

不適切な飼育環境では動物がストレスを抱え、健康を害してしまうこともあります。

たとえ「人に馴れているように見える」動物でも、人と触れ合うことが大きなストレスとなる場合もあります。

ヒョウモントカゲモドキは乾燥による脱皮不全が起きやすく、皮が残ったままだとその部分が壊死してしまうこともあるため、十分な湿度管理が必要になります。

エキゾチックペットガイドとは?責任ある選択のために

ペット飼育にはさまざまな社会的、環境的リスクが伴います。

しかし、こうしたリスクが潜んでいることはあまり知られておらず、多くの人に十分な情報が届いていないのが現状です。

また、インターネット上にはエキゾチックペットに関するさまざまな情報があふれており、中には誤った情報が含まれているのも事実。

こうした状況を改善するため、WWFジャパンでは科学的な情報に基づいて「エキゾチックペットガイド」を公開しています。

ここでは、動物種ごとにペットとして飼育することに伴うリスクや注意点、専門家の意見などを紹介し、エキゾチックペットに関する根拠のある知識や情報を発信しています。

エキゾチックペットガイドはこちら

https://www.exoticpetguide.org/

米国版(英語)はこちら

https://www.worldwildlife.org/pages/exotic-pet-suitability-guide#what-to-consider

米国版(西語)はこちら

https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/guia-de-wwf-responsibilidad-con-las-mascotas#what-to-consider

エキゾチックペットガイドで得られる主な情報

・エキゾチックペットの種類と基本情報

各動物の生息地、食性、生態・特徴、飼育の際の注意点などを解説しています。

・リスク評価

ペットとして飼育することに伴う環境や健康・公衆衛生への影響など5つのリスクを動物種ごとに評価し、総合的なリスクを示します。

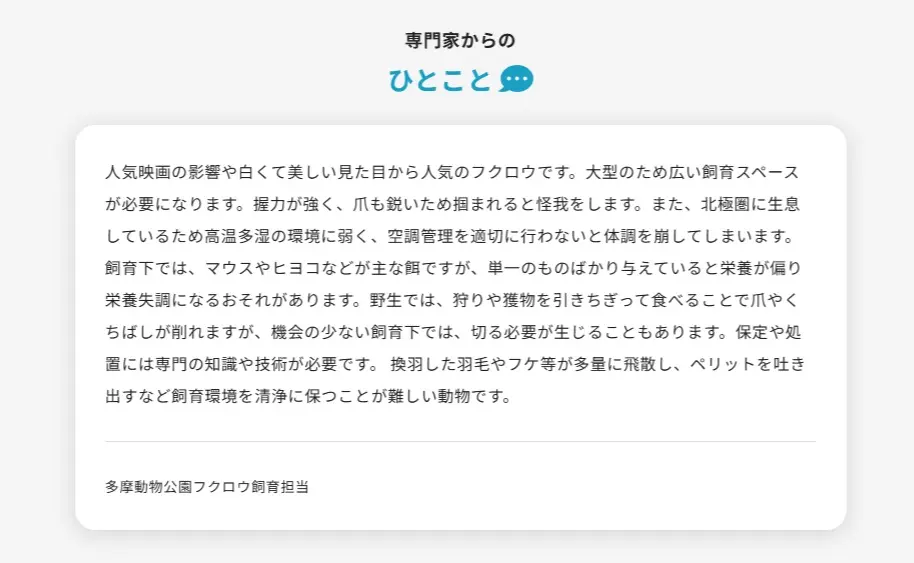

・専門家のひとこと

その動物に詳しい専門家からのアドバイスを紹介します。

・ペット適性簡易チェック・飼い主チェック

本サイトに未掲載の動物について、自分で評価できるペット適性チェックや、動物の各個体や飼育者の環境がペットの飼育にどのように影響するかを自分で判断できる飼い主チェックを用意しています。

ペット適性簡易チェックはこちら

https://www.exoticpetguide.org/self-check/

エキゾチックペットを飼うには相当の費用と時間、そして覚悟が必要です。特に野生動物ではさらにハードルが上がり、飼い主としての責任を果たすために考え、準備しなければならない点がたくさんあります。

まずはこういったツールを活用し、飼おうとしている動物や自身の環境についてよく調べ、飼育の適否を考えてみてください。

飼う前に考えよう!持続可能な選択を

エキゾチックペットを迎え入れる前に、その動物の生態や適切な飼育環境を確保できるか、さらには環境や社会に与える影響について十分に考えることが大切です。

「可愛いから」「飼ってみたいから」といった理由だけで決めるのではなく、責任をもって飼うことができるのか慎重に考えましょう。

WWFでは、野生動物を守り、環境を保全するための取り組みを続けています。

エキゾチックペットについて適切で十分な知識を持ち、野生動物と地球の未来を守るための持続可能な選択と行動を一緒に考えていきましょう。