SBTi新基準の最新ドラフトを公表!

2025/11/07

- この記事のポイント

- 企業の脱炭素を後押しする国際的スタンダードであるSBTiは、科学的根拠に基づいた温室効果ガス削減目標の策定を支援する仕組みです。世界で1万社以上、日本でも2,000社以上が参加する中、SBTiは新たなネットゼロ基準の改定を進めています。本記事では、最新ドラフトのポイントについて解説します。

企業脱炭素の国際スタンダードSBT

科学による羅針盤、SBT

世界が脱炭素社会に移行する過程において、企業は中心的な役割を担っています。自社の事業活動やサプライチェーン、顧客との関係性等を通じ、経済全体を体系的にネットゼロに移行させていくことができるからです。

そして、その企業が科学に基づく温室効果ガス削減目標(SBT : Science Based Targets)を策定することを支援しているのが、国際イニシアティブであるSBTiです。

2015年に取り組みが始まって以降、全世界でSBT認定を取得した企業、または2年以内に取得することを約束(コミット)した企業は急速に増えてきており、2025年1月にはその数は世界全体でついに10,000社を超えました。さらに2025年10月には、認定取得・コミットした日本企業の数は2000社を超え、国別で日本は世界で1位となっています。

関連情報:SBTiとは

関連情報:日本企業気候アクションの現在地

関連情報:最新の日経平均構成銘柄企業のSBT取得状況一覧

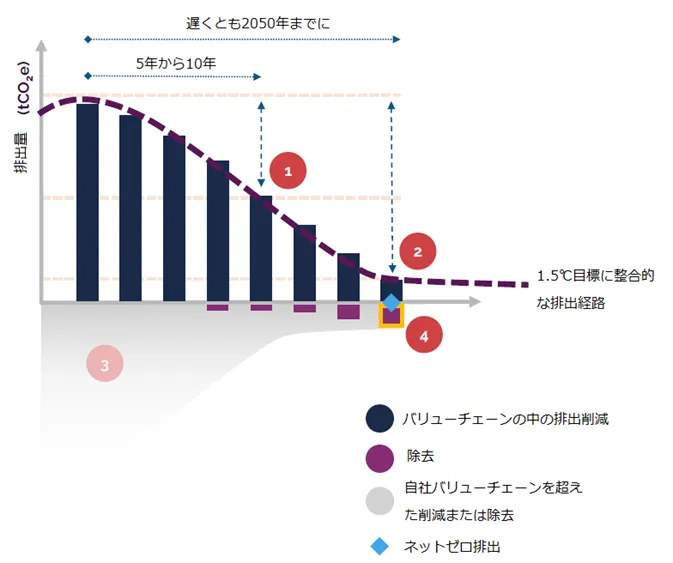

SBTiにおける企業ネットゼロの考え方(出典:SBTiガイドラインをもとにWWFジャパン翻訳・一部編集)

新ネットゼロ基準のドラフト第2版が発表

ネットゼロ基準改定の背景

SBTiは、2021年に企業にとっての「ネットゼロ」とは何か、そしてその達成のために企業はいつまでにどれだけの量の温室効果ガス(GHG)を削減する必要があるのかを示した、企業ネットゼロ基準(Corporate Net-Zero Standard)を公開しました。

SBTiは現在この企業ネットゼロ基準の包括的な改定作業を実施中です。これは2021年以降の最新の科学や優良事例、そしてこれまで得られてきた知見を反映させ、より効果的な基準に磨き上げていくことを目的としています。

2025年3月18日には、その初版が公開されていました。

関連情報:SBTiが新基準のドラフトを公表!

様々なアクターからの意見を取り入れ

2025年3月に公表された新基準案には、約2か月のコメント期間の間に企業や研究者、環境保全団体などから多くの意見が寄せられました。

加えてSBTiは、世界各国の研究者や企業関係者などから構成される専門家ワーキンググループを構成し、幅広い意見を取り込むことで新基準案がより効果的に企業の脱炭素後押しできる仕組みとなるように、改善を図ってきました。

今回、こうした検討を踏まえ、2025年11月6日に新基準案の最新ドラフトが公表されました。

新基準案第2ドラフトのポイント

SBTiが示した資料によると、主な変更点は以下です。

スコープ1の目標設定の多様化

工場での燃料燃焼など自社が直接排出するGHGを指すスコープ1については、初版ドラフト同様にスコープ2と切り離した目標の設定が求められますが、目標設定の方法については3つのアプローチが示され柔軟性が増しました。

・排出量ベースの削減目標を設定する方法(従来型の方法)

・低炭素な事業活動の比率を徐々に高める方法

・資産脱炭素化計画

※資産脱炭素化計画とは、該当する資産をカーボンバジェット(炭素予算)を踏まえつつ脱炭素化(燃料転換や設備の更新、段階的廃止、排出削減技術の導入など)するためのタイムラインや投資計画を示すもの。

スコープ2低炭素電力に関する基準の厳格化

購入した電力等からの間接的な排出であるスコープ2について新ドラフトでは、企業は購入する低炭素電力の割合を2040年までに100%を達成することを必須要件として求めています。初版ドラフトではロケーション基準の目標設定が必須で求められていましたが、新ドラフトでは必須である低炭素電力目標の設定に加えて、ロケーション基準またはマーケット基準での排出削減目標を任意に追加できるという建付けになりました。

また電力の地理的マッチング(物理的供給可能性)を求めるとともに、時間的マッチングも段階的に求めていくこととされています。

※地理的マッチング:再エネ由来電力の環境価値の発行場所と、それを使用する企業側の電力使用の場所が同じエリアであること

※時間的マッチング:再エネ由来の電力供給と消費を時間的にあわせること

スコープ3の柔軟化

スコープ1、2を除く全てのバリューチェーンにおけるGHG排出であるスコープ3に関しては、目標設定の焦点を優先度の高い排出源(スコープ3の5%以上を占めるカテゴリ)に絞り、影響の少ない活動や影響が限られる領域は除外できるようになることが提案されています。

また目標設定の方法も、排出強度、事業活動を脱炭素に整合させていく方法、取引先への働きかけ等といった選択肢がカテゴリごとに示されています。

さらに、排出源、取引先、活動プール、セクター単位など、バリューチェーンの脱炭素化を促進するための多様な実施オプションを認め、限定的に環境属性証書(EACs)の使用も可能になります。

継続的排出に対する段階的な責任

ネットゼロ目標達成までの間に継続して排出されるGHGに対して自主的な取組を行っている企業を評価するために「Recognized」と「Leadership」という二つの新しい認証の導入が提案されています。

また先進国の大企業等が該当する「カテゴリーA企業」には、2035年以降、継続的排出に対して段階的に除去活動を求めていくことが提案されています。

今後の流れ

SBTi企業ネットゼロ基準は企業の気候アクションの方向性を位置づける重要な国際スタンダードです。気候変動による悪影響が深刻化する中、SBTiには企業の脱炭素アクションの加速をサポートすることが求められる一方で、ガイダンスの内容は企業にとっての実効性も考慮したものでなければなりません。このバランスを確保するためには、企業や関連するステークホルダーがアイディアを出しあっていくことが非常に重要です。

新基準案は2025年12月8日までコメント期間が設けられます。SBT取得をリードする日本企業としてもしっかりと声を上げることが重要です。ぜひ積極的に意見提出に参加ください。

関連情報:SBTiネットゼロ基準改定ウェブページ(外部サイト・英語)