ゲップだけじゃない、牛肉生産による環境負荷【1】土地利用変化

2024/08/23

- この記事のポイント

- 牛肉を扱う日本企業がサプライチェーン上のGHG削減を考える際、ゲップに含まれるメタン排出のみに意識が向けられがちです。しかし、牛肉生産における環境影響や依存を把握するためには、放牧地や飼料生産による土地利用変化(森林破壊・土地転換)にも目を向ける必要があります。本記事より、牛肉生産がもたらす環境負荷に焦点を当てた全3回シリーズとして、GHG排出と土地利用変化、輸入牛の生産地における森林破壊の実態、国産牛における飼料の海外依存についてご紹介します。

牛肉生産がもたらす、土地利用変化を通じた気候変動への影響

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第6次評価報告書では、部門別のGHG(温室効果ガス)排出量が示されています。

それによれば、「農業・林業及びその他の土地利用(AFOLU)」部門は、全体の22%と大きな割合を占めていることが報告されています(※1)。

なかでも、牛肉生産によるGHG排出は上位に位置しており、メタンの主要排出源としてゲップが指摘されています。このため、近年は牛のゲップへの対応が、気候変動対策として世間や企業の注目を集めています。

しかし、牛肉生産に伴うGHG排出の最も大きな要因は、ゲップではありません。

牛を飼育するために必要な放牧地の拡大や、飼料の生産により世界各地で引き起こされる土地利用変化が、AFOLUにおいて最大のGHG排出要因となっているのです。

そして、土地利用変化を伴って生産された牛肉は、日本でも消費されている可能性があります。

日本における牛肉消費量

日本の平均的な牛肉消費量は、一人当たり年間6.5kgです(※2)。

これは、食卓に並ぶことが多い鶏肉(同13.9kg)やそれに次ぐ豚肉(12.8kg)の半分程度に留まります。

加えて、近年は、生産量の減少や円安を背景とした海外産牛肉の価格高騰、それに伴う輸入量の減少や、健康意識の高まりによる鶏肉への需要シフトによって、牛肉消費の成長は鈍化。鶏肉、豚肉消費との差は拡大する一方となっています。

しかし、消費量が少ないからと言って、環境負荷が著しく高いことが分かっている牛肉生産の在り方を見直さなくてもいい理由にはなりません。

ゲップよりも?土地利用変化によるGHG排出

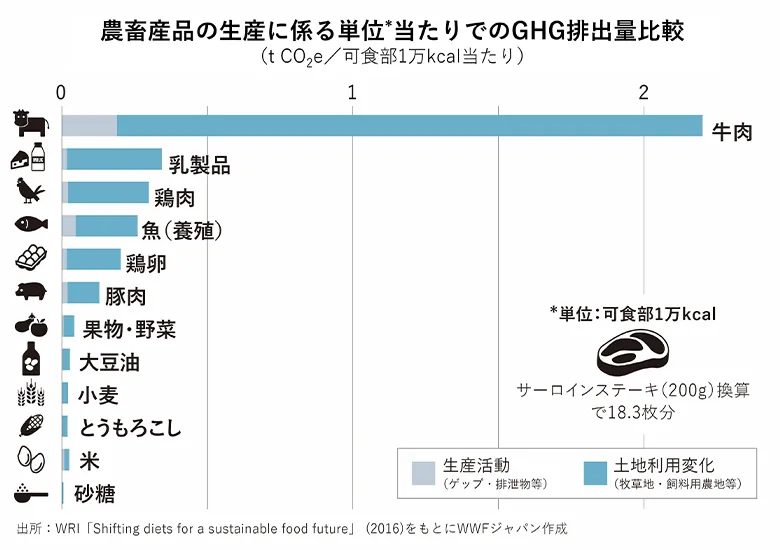

まず、牛肉生産を通じてGHGが排出される経路には、大きく分けて生産活動(ゲップや排泄物等由来)と土地利用変化(放牧地・飼料用農地等由来)の2つがありますが、下図からは土地利用変化によるGHG排出が大半を占めることが分かります。

さらに、摂取カロリー単位あたりのGHG排出量を比較した場合、1万kcalの牛肉(200gサーロインステーキ18.3枚に相当)は、サプライチェーン全体で2トン以上のGHG を排出するとされています。

これは、他の動物由来の肉製品で同カロリーを摂取した場合と比べて、鶏肉の8倍、豚肉の17倍と実に高く、他の農畜産品と比べてもその差は圧倒的です。

摂取カロリー単位でのGHG排出量は、牛肉が突出して高い。1万kcalに相当する牛肉では、炭素2トン以上(2トンはスギ約227本が1年間に吸収する量に相当)が排出されている(※3)

生産活動による排出

牛肉が他の産品と比べて生産活動に伴うGHG排出量が多い理由の1つは、牛のゲップに含まれるメタンや、排泄物に含まれる亜酸化窒素(N2O)の生み出す温室効果が、代表的なGHGである二酸化炭素より、それぞれ28倍、265倍と非常に強力であるためです(※4)。

牛のゲップに含まれるメタンは、世界のGHG総排出量の実に5%を占めることから、気候変動を抑制する上で重要な課題として、畜産業界の注目を集めています。

土地利用変化による排出

前述のとおり、ゲップや排泄物由来のGHGは、牛肉生産にともなう最大の排出要因ではありません。

世界資源研究所(WRI)のデータによれば、土地利用変化による排出が、牛肉生産によるGHG排出の約9割を占めています(上図参照)。

土地利用変化とは、ある土地の利用形態が変わることを指します。

例えば、自然の状態にある森林やサバンナ、草原などが、農地や放牧地など他の用途のために転換されることを指します。土地利用改変、あるいは英語のLand Use Changeの頭文字を取ってLUCなどと呼ばれることもあります。

土地利用変化の結果、森林だった場所が破壊されれば「森林破壊」や「森林減少」(Deforestation)と呼ばれ、サバンナや自然の草地が喪失してしまった場合は「土地転換(Conversion)」と呼ばれます。

森林破壊や土地転換のような土地利用の変化は、地上や地中の植物や、土壌に貯留された炭素の放出に繋がるだけではなく、本来であれば大気中の二酸化炭素を吸収してくれる自然の働きを阻害します。

土地利用変化は、農地開拓や工業開発、都市化など、さまざまな理由で引き起こされています。

その中でも、牛肉生産は放牧地や飼料生産により、広大な土地資源を必要とするため、より大規模な変化を引き起こします。

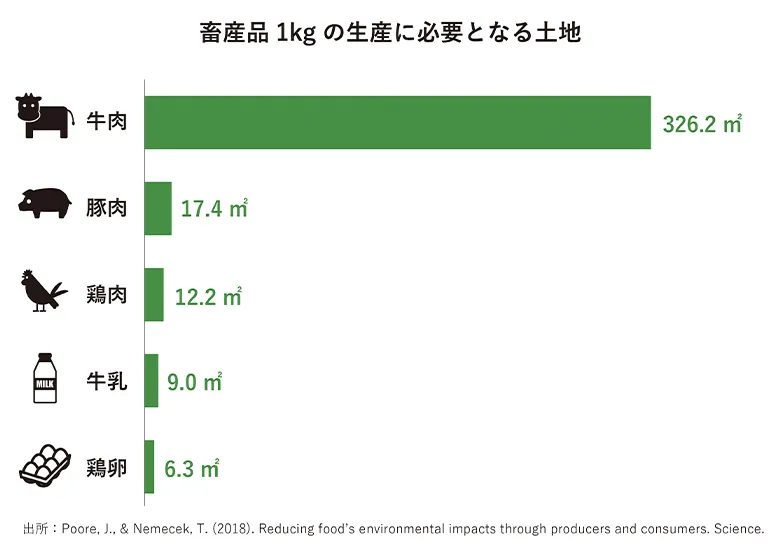

実際、牛肉1kgを生産するために必要な土地面積は、326.2 m2。他の畜産品と比べた場合、豚肉の19倍(17.4 m2)、鶏肉の27倍(12.2m2)とその差は歴然です(※5)。

旺盛な飼料需要により、牛が要する土地は他の畜産品と比べて高い。牛は豚や鶏のように濃厚飼料(とうもろこし、大豆ミール等)を食べて育つが、牧草などの粗飼料も必要とするのは牛のみである

森林破壊の主要因と言われる牛肉生産

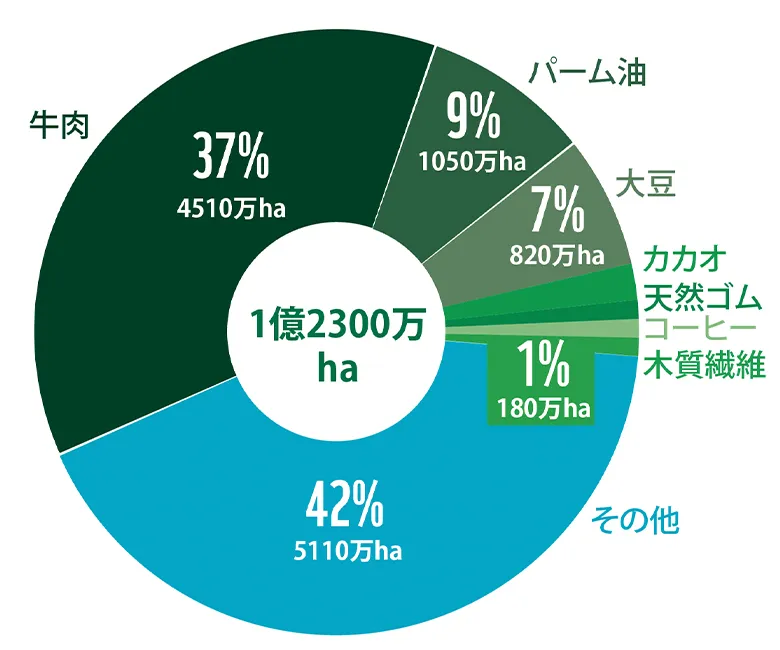

農林畜産物に起因する森林破壊を見ても、牛肉生産による森林破壊は深刻で、37%を占めています。牛肉生産は森林破壊の主要因となっているのです(※6)。

牛肉生産は世界的にみてもっとも大きな森林破壊の要因である

それにも関わらず、牛肉を扱う企業がサプライチェーン上のGHG削減のためにゲップに含まれるメタン排出削減のみに取組んでも十分とは言えません。

調達する国産牛および輸入牛の生産過程において、放牧地や飼料生産に伴う土地利用変化が起きていないか、という点も考慮に入れることが必要不可欠です。

もし仮に、企業がこうしたリスクを考慮せずに、ゲップのGHG削減のみをもって自社商品が「サステナブル」であると宣伝してしまうことは、グリーンウォッシュ(見せかけの環境保全)とみなされかねないため、くれぐれも注意しなければなりません。

日本企業が取り組むべきこと

牛肉生産による森林破壊・土地転換を食い止め、GHG排出の削減も達成し得る持続可能な生産活動を実現するためには、牛肉を調達する日本企業の行動が重要です。

特に以下の点について、企業がサプライチェーン上のステークホルダーと協力の上、取り組むことを推奨します。

- 森林破壊・土地転換が無い牛肉生産(牧草・飼料生産含む)を約束する時限付きの目標設定と調達方針の策定および公表

- 上記1で約束したことを確認するための、農場までのトレーサビリティ確立

- 直接的および間接的なサプライヤーに対する、調達方針の周知と啓発、必要に応じたサポート

- サプライチェーン上の畜産農家によるGHG削減等を目的とした改善プロジェクトへの投資

次回は、日本の牛肉消費による影響として、生産地域における森林破壊の現状をご報告します。

補足:ブラジルにおける土地転換の事例

ブラジルは2024年時点で、米国に次ぐ世界第2位の牛肉生産国であり、輸出量では世界第1位を占めています(※7)。

世界の旺盛な牛肉需要を支える牛肉生産は、ブラジルに雇用創出や経済活性化といった恩恵をもたらす一方で、深刻な森林破壊・土地転換を引き起こしています。

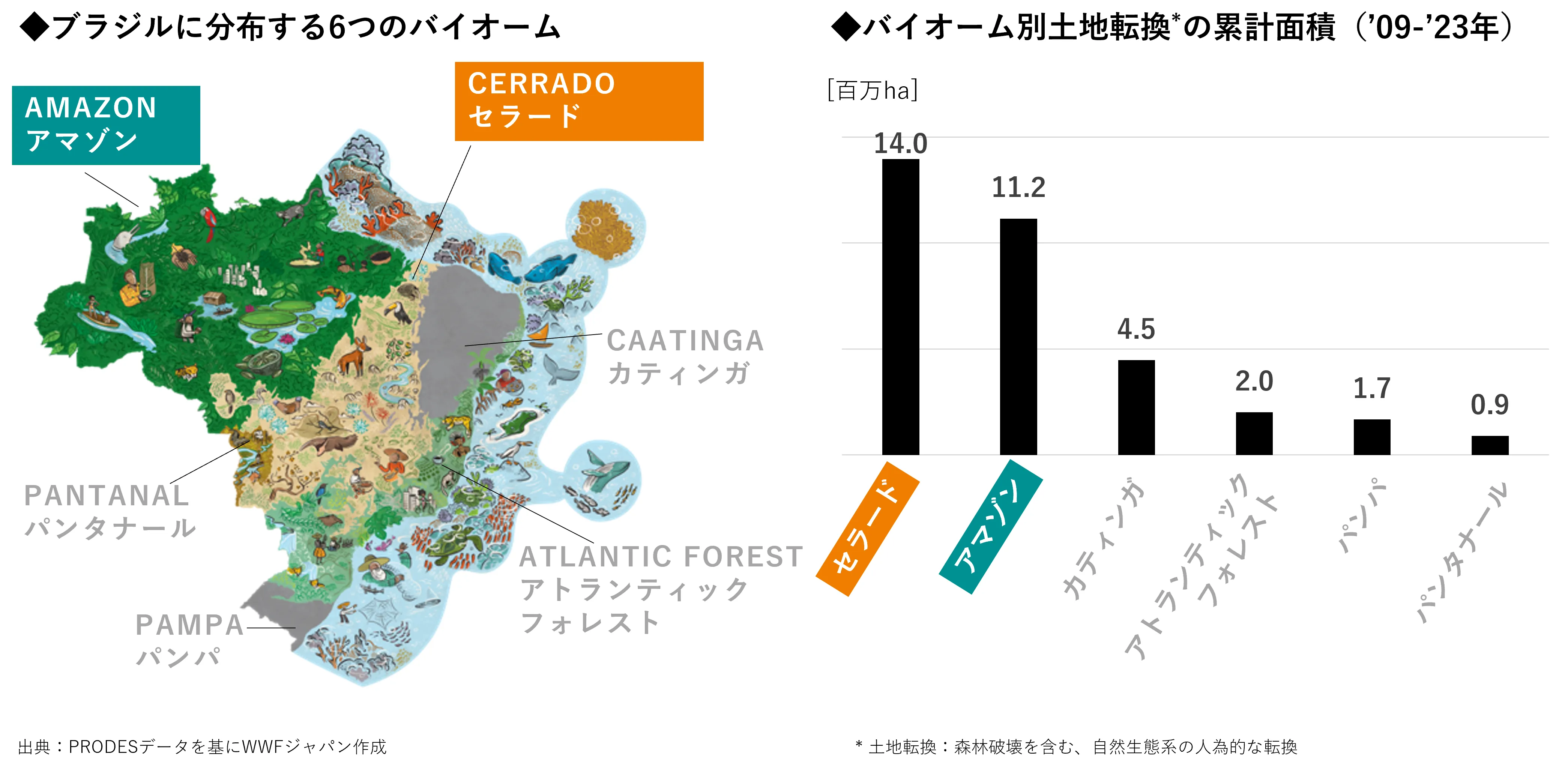

アマゾンを上回る規模の土地転換がセラードで発生している(※8)

2009年から2023年の15年間で、アマゾンでは1,120万ha(日本国土の約3割に相当)の熱帯林が失われました。しかし、危機はアマゾンだけにとどまりません。

特に「世界で最も生物多様性に富むサバンナ」と呼ばれるセラードでは、同期間に1,400万haを超える土地が転換されており、アマゾンを上回るペースで自然生態系が失われています。

セラードは低木や草原、サバンナ、森林がモザイク状に広がる複雑な生態系であり、数多くの固有種が生息する貴重な生物多様性の宝庫です。それにも関わらず、農地や放牧地への転換が急速に進み、すでにおよそ半分の自然植生が失われてしまいました。

関連記事:大豆と「世界で最も生物多様性に富むサバンナ」ブラジル セラードの深い関係

2020年だけを見ても、アマゾンで104万ha、セラードで79万haの森林破壊・土地転換が発生しました(※8)。そのうち、放牧地の開拓を目的とするものはアマゾンで29万ha(28%)、セラードで33万ha(42%)に達し、いずれの地域においても牛肉生産が土地転換の最大要因となっています(※9)。

日本はこれまで、口蹄疫の懸念を理由にブラジル産の生鮮牛肉を輸入していませんでした。しかし、2025年5月に、国際獣疫事務局(WOAH)がブラジルを口蹄疫清浄国として認定したことを受け、両国政府は輸入解禁に向けた協議を加速させています(※10)。

日本企業が、生産現場における森林破壊や土地転換の有無を確認せずに牛肉の調達を行うことは、ブラジルのような原産国における森林破壊・土地転換を助長するだけではなく、世界におけるGHGの排出増加も引き起こすため、改めて上記の行動を日本企業に求めます。

参考文献

- (※1)https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Chapter02.pdf

- (※2)https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/ohanasi01/01-04.html

- (※3)林野庁 人工林データより換算

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/ondanka/20141113_topics2_2.html - (※4)IPCC第5次評価報告書(AR5)におけるGWP100ベース

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/Global-Warming-Potential-Values%20(Feb%2016%202016)_1.pdf - (※5)Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaq0216 - (※6)https://www.wwf.or.jp/activities/data/20221222forest01.pdf

- (※7)https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_003954.html

- (※8)https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/amazon/increments

- (※9)https://trase.earth/insights/brazilian-beef-exports-and-deforestation

- (※10)https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100821073.pdf