コットンって環境に悪い?サステナブルファッション視点でのコットンの生産と利用

2021/03/12

- この記事のポイント

- 環境にやさしいイメージのあるコットン(綿)製品。しかし、ICACによれば、世界平均で1キロのコットンを生産するのに1,931リットルもの灌漑用水が利用されています。こうした環境負荷の高さから、WWFは綿製品を、特に淡水の生物多様性に最も深刻な影響を産品の1つと考えています。現在、ヨーロッパなどでは、すでにこの問題が注目され環境に配慮したサステナブル(持続可能)なコットンの調達が進んでいますが、日本ではまだこうした問題がそれほど認識されていません。また、消費者も環境のことを考えた時、どのような綿製品を「選択」すべきなのか、関心を持ち意識する機会が乏しいのが現状です。水環境に配慮した、サステナブルなコットンの在り方について考えてみましょう。

命をはぐくむ貴重な資源「水」の危機

地球は水の惑星といわれますが、その水のほとんどは海。

「淡水」は、水全体のわずか2.5%を占めるにすぎません。

さらに、そのほとんどが、南極や北極の氷や地下水として閉じ込められていて、地表を流れる川や湖がたたえる水は実はごくわずかしかありません。

しかし、このわずかな淡水資源が、約70億の人の暮らしと、多くの野生生物の命の営みを支えています。

そして今、この貴重な水環境が、世界各地で深刻な危機にさらされています。

例えば、人口増加とともに農業や工業で水需要が高まっていることによる水資源の減少・枯渇。気候変動による気候パターンの変化から激甚化・頻発化が進んでいる洪水のリスク。農業・工業・生活排水等からの深刻な水質の汚染。こうした水量や水質の変化に伴う河川や湖沼、湿地などの淡水生態系の劣化・破壊、そしてそうした生態系に依存した人々のくらしへの影響が懸念されています。

淡水生態系への影響を示す数値として、WWFのLiving Planet Reportでは、生態系の豊かさを測るLPI(Living Planet Index)が淡水域で1970年から2020年までの間に85%減少していることを指摘。その深刻な生態系への影響を示す顕著な結果を示しています。

OECDのENVIRONMENTAL OUTLOOK TO 2050によれば、2000年から2050年までの間に、水需要は世界全体で55%増加すると予想されており、その主要な増加要因は、製造業や電力、家庭用での水需要とされ、人口増加に伴う水需要のこれからの高まりを顕著に示しています。

出典:

生きている地球レポート2024 (WWF 2024)

OECD Environmental Outlook to 2050 Key Findings of Water, (OECD 2012)

世界の水環境をめぐる、こうした問題の大きな原因の一つと考えられているのが、アパレル・テキスタイル産業。またその中でも特に「コットン」すなわち「綿」をめぐる産業です。

コットンの原料である綿花

水環境に大きな影響を及ぼす「コットン」の課題

コットンは、その原料が植物由来の製品であることから、環境に優しいイメージがあるかもしれません。

しかし、その原料である綿花の生産過程では、きわめて大きな環境負荷が生じています。

主要な問題のひとつとなっているのは、コットン製品の原料となる綿花の栽培で消費される、水資源。

ICAC(International Cotton Advisory Board)の報告によれば、

1キロのコットンを生産するのに必要な灌漑用水の量は世界平均で1,931リットル、雨水の量は世界平均で6,003リットルの水を利用するとされ、生産に多くの水が必要なことが分かります。

一方、これらの数字はあくまで世界平均を表していて、実際には生産地ごとに水の使用・消費は大きく異なることに留意が必要です。ICACによれば世界の52%の地域では雨水を利用した生産が行われ、残りの地域では灌漑を利用する形で生産が行われています。つまり、地域の状況に応じた水への配慮が求められるのです。

出典:

The ICAC Recorder, June 2021

こうした、地域ごとに異なる水とコットン生産の状況を踏まえ、特に注意が必要な点として、コットンはインドや中央アジアなど、もともと水資源が乏しく、貴重な国や地域で盛んに栽培されていることが挙げられます。こうした地域で、過剰な水の利用が行なわれると、川や湖沼の水位が下がり、地域の野生生物や人の暮らしが、大きな被害を受けることになります。

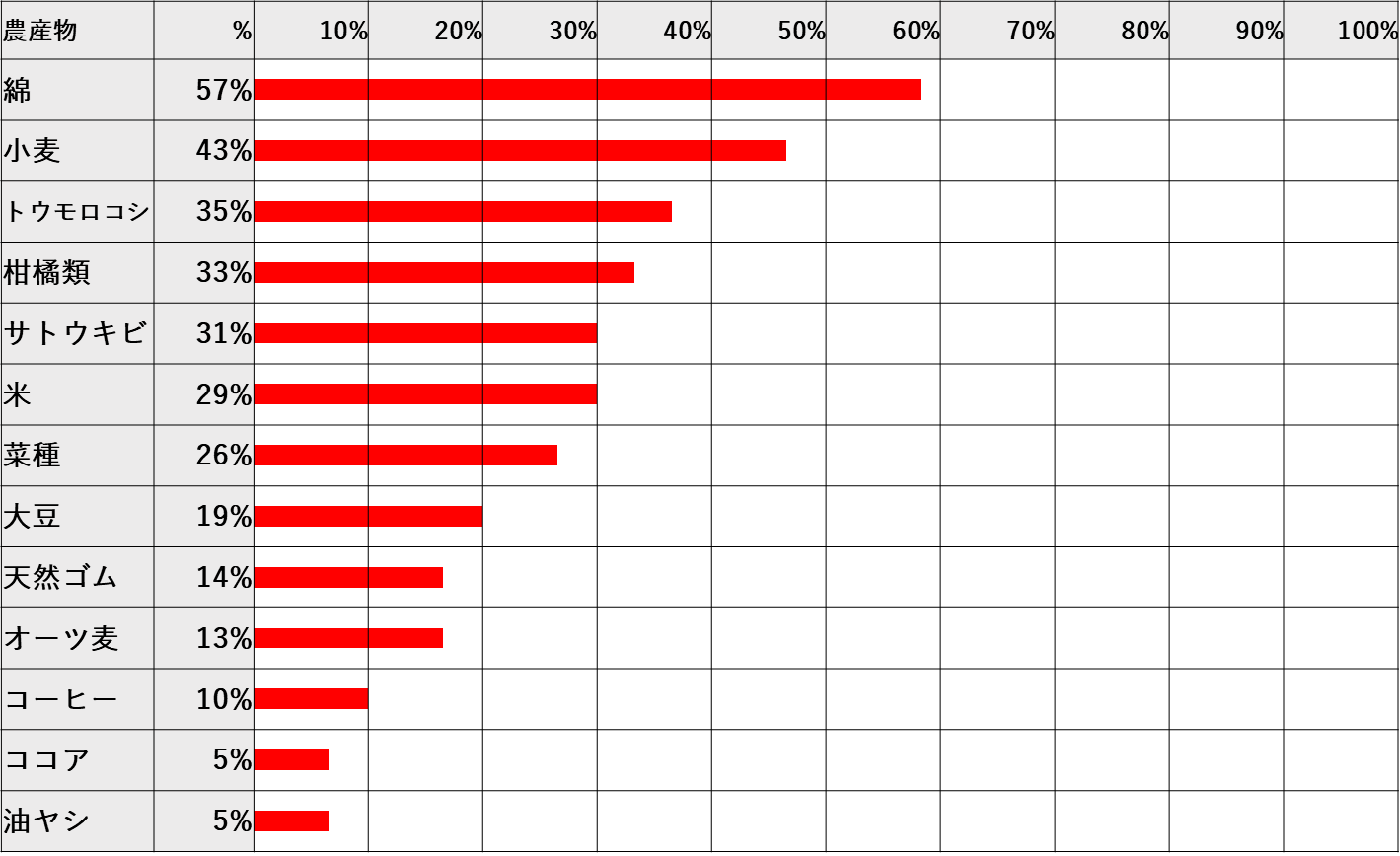

人がつくるさまざまな農産物の中で、こうした「水リスク」の高いエリアで作られる割合が最も高いのが、実はコットンなのです。

「水リスク」のある地域で栽培される農産物。綿花栽培の57%が水リスクの高いエリアで栽培されている。

引用:Analysis of global crop production overlaid on Aqueduct baseline water stress. Data from Gassert et al. 2013, Monfreda et al. 2008, Ramankutty et al. 2008, Siebert et al. 2013. See WRI.org/Aqueduct

©WWF

この他にも、綿花が栽培される地域の多くでは、多量の農薬の使用や、児童労働、債務労働といった問題も発生。

農薬の利用については、世界の耕作地面積の約2.5%を占めるに過ぎない綿花の栽培面積で、世界の殺虫剤(Incecticide)の16%、農薬(Pesticide)の6%以上が利用されているといった報告もあります。

出典:

Pesticide use in cotton in Australia, Brazil, India, Turkey and USA, M. de Blécourt, J. Lahr, P.J. van den Brink (Alterra, Wageningen, 2010)

インド亜大陸を流れるインダス川に生息するインダスカワイルカ。農工業による過度な取水により、生息域の水位低下や汚染が生じ、現在は約2,000まで減少。深刻な絶滅の危機に追いやられている。

出典: IUCN Red List (IUCN, 2022)

次世代の綿製品の主役「サステナブル・コットン」とは?

このような自然環境や地域社会に対する悪影響を回避し、持続可能な形で生産されたコットン製品を、積極的に利用する動きが今、世界的に広がりつつあります。

「サステナブル・コットン」と呼ばれるこうした綿製品は、綿花栽培の過程で使われる水や農薬の量、周辺環境の保全などに十分な注意が払われるだけではありません。

その後の加工工程でも同様の配慮が重視され、染色などに際して生じる排水の処理や、サステナブルではない綿製品と混同することの無いよう、流通過程においても十分な検査と管理を行うことも重要とされています。

また、このような「サステナブル・コットン」に由来する製品の管理体制を、第三者が「監査」「認証」し、独自のラベルをつけることで、商品を選ぶ消費者が一目でわかる仕組みもあります。

この認証制度では、世界のどこで、どのような形で、その綿製品が生産されているのか、全て追跡することが可能になっているのです。

消費者がこうした製品を意識して選び、購入すれば、豊かな淡水生態系の破壊や、児童労働などの社会問題に、知らず知らずのうちに加担してしまうおそれもなくなります。

そして、こうした消費者による「選択」は、持続可能な綿花栽培と製品生産に取り組む、優良な農業者や企業を支援することにもつながるだけでなく、まだ取り組んでいない生産者や企業を、持続可能な生産に変えることを促します。

綿花畑で散布される農薬。農薬の使用を抑えた綿花栽培は、農家に大きな負担を強いることになる。

WWFが進める「サステナブル・コットン」の取り組み

ヨーロッパなどでは現在、消費者が自主的に、綿製品の生産やその過程で生じる問題に関心を向け、「サステナブル・コットン」を選び、消費する機運が高まっています。また、このような消費者の関心を受け、アパレルブランドにおいても、自ら「サステナブル・コットン」の調達目標を設定し、その取り組み状況を開示する企業も現れています。

WWFも、栽培段階での水使用や農薬の過剰利用、社会課題の改善を目指す取り組みの一環として、この「サステナブル・コットン」の普及を推進。

特に現時点でWWFジャパンは、下記の第三者認証を取得または取り組みに参加したコットンを、十分な信頼のおける「サステナブル・コットン」として推奨しています。

- オーガニックコットン:GOTS、OCS

- BC(ベターコットンおよびBCに準ずるコットン:CmiA、myBMP、ABRAPA) (詳しくは後述)Abrapa (詳しくは後述)

パキスタンで始まった取り組みで栽培されているサステナブル・コットンの綿花

オーガニックコットン

オーガニックコットンは、主に次の条件を満たした、サステナブル・コットンの一つです。

▼綿花栽培の過程で、

・ 認証機関の認証を受けた農地で2~3 年以上にわたり生産

・ オーガニック農産物等の生産方法の基準を順守

・ 栽培に使われる農薬・肥料の厳格な基準を順守

▼紡績、織布、ニット、染色加工、縫製などの製造工程で、

・ 全製造工程を通じて、オーガニック原料のトレーサビリティと含有率を確保

・ 化学薬品の使用による健康や環境的負荷を最小限に抑える

・ 労働の安全や児童労働など社会的規範を守って製造を行なう

【2023年11月訂正】水使用量について

2023年11月17日まで「オーガニックコットン衣料および家庭用繊維製品の世界的規模の売上促進を目指して2002年に結成された非営利団体テキスタイル・エクスチェンジによれば、オーガニックコットンの生産に必要とされる淡水は、従来のコットンに比べ91%も少ないとされています。その分だけ、取水している河川や湖沼の水量が維持され、環境が保全されることになります。」と表現していましたが、同報告書の記載に則り「オーガニックコットン衣料および家庭用繊維製品の世界的規模の売上促進を目指して2002年に結成された非営利団体テキスタイル・エクスチェンジが2014年に発表した調査結果によれば、オーガニックコットンの生産で使用される淡水のうちBlue Water(灌漑・地下水のくみ上げ等に由来する水)の消費量は、従来型生産のコットンに比べ91%少ないといった調査結果もあります。」へと訂正します。

また、テキスタイル・エクスチェンジは、「本報告書の結果はあくまで特定の調査結果間の比較事例であることに注意が必要で、従来型生産からオーガニック生産に切り替えることが自動的に同様の結果をすべての農園で示すとは限らない」と補足しています。

出典:

Life Cycle Assessment (LCA) of Organic Cotton (Textile Exchange 2014)

上記報告書に対するTextile Exchangeの追加説明

また、オーガニックコットン製品の場合、トレーサビリティ、つまり綿花を栽培する農園から加工段階の工場、販売時まで一貫して分別管理され、出自が追跡できることも非常に重要です。

原料の栽培から最終製品までの厳格に管理された過程を経たことが第三者機関に確認された製品には、GOTS、OCSといった認証ラベルを付けることができます。

残念ながら日本においては、オーガニックコットンであることが第三者機関により証明されていない状態でも「オーガニックコットン使用」と製品に表示できるのが現状ですが、そのようなケースでは、実際に適切に追跡・管理されたオーガニックコットンであることもその使用割合もわかりません。

GOTSやOCSの認証ラベルは、製造工程で一定量のオーガニック原料を使用しているという証明です。また、GOTSについては、加工を行う工程での水の管理を含む環境や社会への配慮も求めています。

国際的に認知されているオーガニックコットンの生産は、厳格な基準に則って生産・加工・流通を行う必要があり、取得には様々なコストがかかります。

しかしその分、国際的に最も信頼のある、サステナブル・コットンの第三者認証となっています。

環境課題や社会課題を解決する上で、最上級のゴールデンスタンダードであるGOTS認証のマーク ©GOTS

BC(ベターコットン)

BC(Better Cotton:ベターコットン、旧称Better Cotton Initiative:ベターコットンイニシアティブ)は、2005年にスタートした、サステナブル・コットンを推進する取り組みです。

これは、コットンを代表としたオーガニック繊維の認証制度(GOTS、OCS)とは異なる取り組みで、主にコットンを調達する企業が、BCのクレジットを購入することで、持続可能な綿花栽培を推進する仕組みです。

このクレジットの購入費は、BC事務局を通じて、実際に環境・社会的な課題に取り組む農家のトレーニング等に利用されます。

生産や流通の透明性の確保よりも、綿花栽培の現場を改善し、農家を後押しする要素の強い取り組みです。

基準については、水や農薬・殺虫剤の効率的な利用や、社会・経済への配慮など幅広い事項をカバーしますが、オーガニックコットン生産と異なり、栽培過程において農薬が使用可能であったり、「マス・バランス」と呼ばれる仕組みを通してクレジットを購入することでトレーサビリティが確保できない場合でも購入者が参画できるなど、環境負荷低減に考慮しつつ、参加しやすい取り組みになっています。

世界での生産も広がりを見せており、世界のコットン生産量の約20%がBCとして生産され、多くの企業がその調達に取り組んでいます。これまでトレーサビリティを高める仕組みではありませんでしたが、2023年10月にはトレーサビリティを確保するための制度も運用が開始され、今後の発展が期待されます。

一方、GOTSのような加工時の環境配慮を示す仕組みでない点と、引き続きトレーサビリティのない制度(マス・バランス)での流通も継続する点には留意が必要です

参考:

Better Cottonホームページ

世界で進む取り組みと産業界への期待

サステナブル・コットンを推進する取り組みは、ヨーロッパを中心に今後加速度的に進んで行くことが予想されます。

この背景にあるのは、環境や社会に配慮した製品を求める社会の意識と、「選択」の変化を通じた、新しい消費行動です。

これを推進する企業の姿勢や取り組みには、株主や投資家、金融機関なども、非常に注目しています。

表面的なポーズとしての取り組みではない、実質的な効果の認められる取り組みを、第三者を交えながら、主体的、明示的に行なっているかどうか。それが、正しく情報開示されているか。

これらが、投資対象としての企業評価を決める際の、大きなポイントになっているためです。

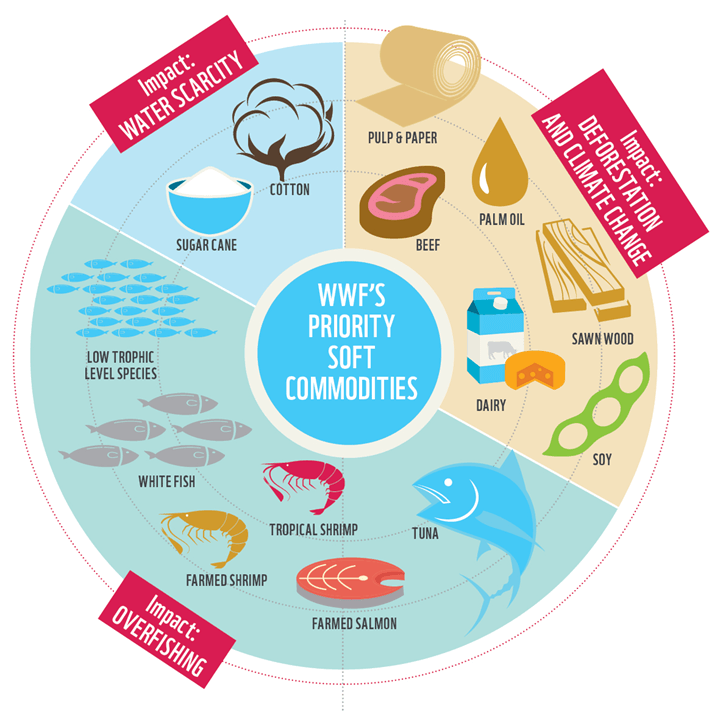

世界的に貴重な自然が残る地域で栽培、生産されている品目。木材、紙・パルプ、白身魚、パーム油、大豆、マグロ・カツオ類、コットン、サトウキビ、天然エビ、牛肉、飼料魚(天然)、乳製品、養殖エビ、養殖サケなどがあげられている。これらの生産に対する企業の姿勢、取り組みの在り方が今、注目されている。 ©WWF

©WWFジャパン

消費者の側においても、このような意識と要望が強くなっています。

コットンを多く使用する繊維産業については、その一大市場であるアジアの消費者の間から、サステナブル・コットンを求める声が強く上がるようになれば、現在コットン製品の生産が原因で生じているさまざまな課題は、必ず解決できるでしょう。

環境保全や社会貢献が、企業のイメージアップの手段に過ぎなかった時代は終わりました。

環境破壊に起因する、異常気象や新型コロナウイルス感染症などは、多くの産業と経済の根幹を揺るがす、企業活動に直結する大問題となっています。

これに対応する上で欠かせないサステナビリティの確立は、すでに企業が国際市場においてビジネスを行なう際の、必須条件と目されているのです。

コットンを扱う繊維産業による、世界の貴重な水環境の保全と、持続可能な利用は、そうした視点にも適う、重要な取り組みの一つです。

WWFでは保全すべき水環境の現場の人々と、業界の先進的な企業と協働し、消費者への普及啓発と共に、これを推進していきます。

WWFジャパンが運営する通販「PANDA SHOP」では、GOTS認証を取得したロゴTシャツを販売中。2023年11月現在、PANDA SHOPではOCSブランド認証取得に向けた取り組みを進めており、OCS認証取得製品の取り扱いもしています。