【活動報告】2025年3月発生 ミャンマー地震被害への緊急支援

2025/09/10

- この記事のポイント

- 2025年3月、ミャンマー中部マンダレー付近を震源地とするマグニチュード7.7の大地震が発生し、甚大な被害が出ました。WWFジャパンでは、保護活動の現場とそれを支えるコミュニティに向けた緊急支援を実施。多くの方のご協力で、約600万円のご支援をいただきました。ご支援いただいた皆さまに深くお礼を申し上げますと共に、お預かりした支援金がどのように役立てられているか、現地からの報告を基にお伝えいたします。

ミャンマーでの大地震とWWFの緊急支援活動

2025年3月28日、ミャンマー中部マンダレー付近を震源地とするマグニチュード7.7の大地震が発生しました。

2025年4月22日のASEANの発表によると、死者はおよそ3,800人、負傷者は5,100人、行方不明者は116人にのぼり、都市部・農村部をあわせて85万7,000人が被災したとされています。

しかも、そのうちの44%は支援をほとんど受けられておらず、実際の被害はさらに多くの被害が出ていると予測されています。

WWFミャンマーが希少種や自然環境の保全活動に取り組んでいた、マンダレーを中心とするエーヤワディー川流域やインレー湖でも、深刻な被害が発生しました。

現場では、家屋の倒壊や交通網の分断が生じ、安全な水や食料、電気も確保できない事態が発生。

最も被害が大きかった村では、700世帯のうち8世帯をのぞくほぼすべての家屋が損壊し、高齢者や子どもを中心に42名が犠牲になりました。

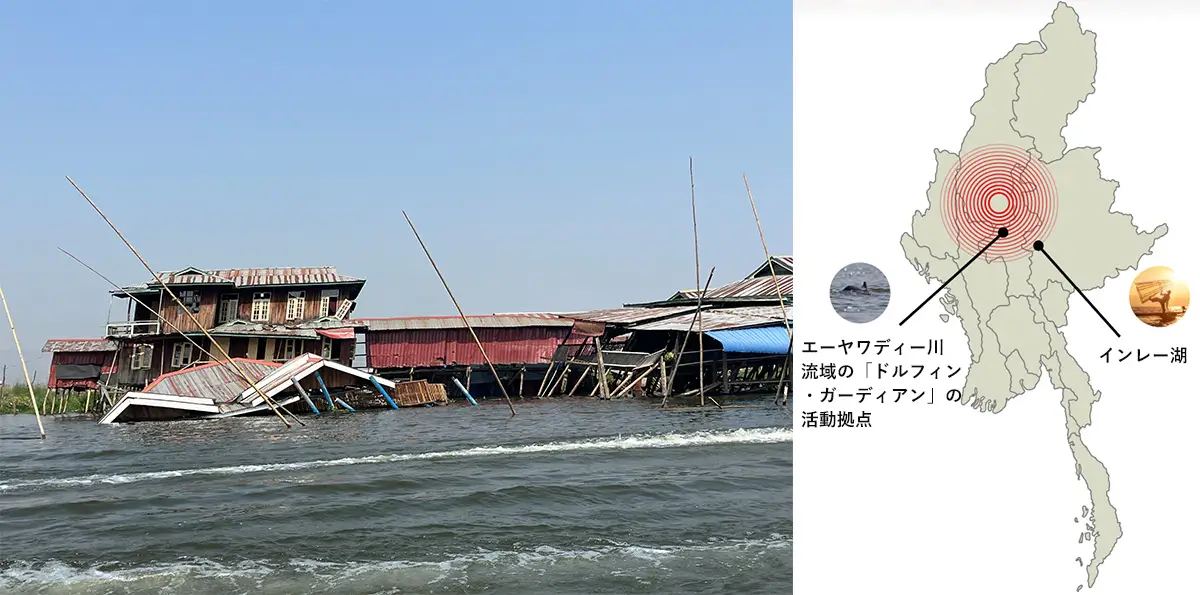

倒壊したイルカ保全に関わるコミュニティの家屋。

WWFにとって保全活動のパートナーである地域の人々が、住居や仕事を失うことは、現地の貴重な自然や野生動物を守る取り組みが継続できなくなることを意味します。

そこで、WWFミャンマーのスタッフたちは、震災直後から現地に入り、必要な支援や現地の状況調査を実施。地域の救援と活動の継続に向けて活動を開始しました。

また、イギリスやフィンランド、オーストラリアのWWFも、このミャンマーの活動を支援。

WWFジャパンも、2025年4月23日から6月30日まで緊急支援の呼びかけを行ない、日本の個人、法人の多くの皆さまから、総額609万1,451円の支援金をいただきミャンマーに送金いたしました。

短い期間であったにもかかわらず、WWFの呼びかけにお応えいただき、ご協力くださった皆さまに、この場をお借りして、心よりお礼申し上げます。

WWFミャンマーのスタッフから、ご支援くださった日本をはじめとする、世界の皆さまへ「皆さまのやさしさのおかげでコミュニティに笑顔が戻りました」というメッセージが届きました。日本語のメッセージも!

現地では今も、保全活動の再開に向けた活動が続けられており、お預かりした支援金も、WWFミャンマーが取り組む湖の清掃作業や調査、地域コミュニティの生活基盤を復興する取り組みに役立てられています。

WWFジャパンとしても、現地の状況に注視しながら、今後の支援や発信を検討していきます。

本記事では、現在までにWWFミャンマーから届いた現地での取り組みについてご報告いたします。

震災によるミャンマーにおける自然保護活動への影響と被害

今回の地震では、WWFミャンマーが保全活動に取り組んできた、2カ所の重要なエリアも深刻な被害を受けました。

震源に近い町マンダレーを中心としたエーヤワディー川流域と、ミャンマー東部のインレー湖です。

エーヤワディー川流域

エーヤワディー川流域では、IUCN(国際自然保護連合)の「レッドリスト」でEN(絶滅危惧種)に選定されている、希少な野生動物イラワジイルカ(Orcaella brevirostris)の保護活動を展開。

イルカの生息状況や脅威となる原因の報告や共有、その対策の検討などに、地域住民の方々と共に取り組み、近年は、個体数の回復や記録される死亡数の大幅な減少という形で、その成果が出始めていました。

エーヤワディー川に生息するイラワジイルカ。イラワジイルカは東南アジアの浅い海に広く生息するイルカの一種ですが、このエーヤワディー川には、川の中流域だけに孤立して分布する、珍しい個体群がいます。しかし汚染や漁網に絡まって命を落とす混獲などにより、数が減り続けていました。

インレー湖

インレー湖は、ミャンマー初のユネスコ生物圏保護区(MAB)であり、国際的な湿地保全条約「ラムサール条約」の登録地にも指定されている、東南アジアでも特に重要な湿地環境(ウェットランド)の一つです。

湖の規模は、ミャンマー第二の大きさで、保護区に指定されているエリアだけでも、533平方キロにもおよび、多くの希少な野生生物の生息地となっています。

インレー湖は、絶滅が心配される大型の水鳥オオヅル(Grus Antigone)の貴重な繁殖地の一つです。(写真はインドに飛来した個体)

魚類については61種が確認されていますが、このうち16種は世界でここにしか生息していない固有種。貝類についても同様に、さまざまな固有種が知られています。

また、インレー湖は2万羽ともいわれる鳥類の生息地で、93種の水鳥を含む、多くの渡り鳥が飛来する場所でもあります。

ここには希少種のオオヅルやシロエリハサミアジサシ、また日本にも飛来するシマアオジやアカハジロといった、国際的にも絶滅寸前の危機にある鳥類が多数含まれており、これらの保全においても、きわめて重要な生息地です。

WWFミャンマーでは、湖とその周辺で進む開発や汚染などの問題を解決し、豊かな生態系の保全と回復に向けた取り組みを実施。

今後、環境DNA調査などの結果をふまえた流域管理計画の実施を予定していました。

インレー湖は水生植物の多様性もきわめて高く、周辺地域では、こうした植生や地形を生かした水上農業など独自の文化も育まれてきました。

しかし、今回の地震によって、この2つの活動現場は、甚大な被害を受け、地域の人々の暮らしも奪われました。

これまで行なってきた、そしてこれからも続けていく保全活動は、WWFミャンマーのスタッフだけでなく、その土地に暮らす人々との協力がなければ成り立ちません。

そこでWWFミャンマーでは、震災の直後から、この活動のパートナーの皆さまを支え、一日でも早く保全活動を再開するために、緊急の支援活動を実施しました。

WWFミャンマーによる被災地での緊急支援

インレー湖の生態系回復を目指した貝殻の回収

インレー湖では、地震によって、湖底に堆積していた分厚い貝殻の層が湖面に浮上し、水面を広く覆ってしまう問題が生じました。

この貝殻は、インレー湖の固有種の淡水性のカタツムリ類(Taia naticoidesなど)の死骸が、長い年月をかけて積み重なったものです。

通常であれば、これはそのまま時間をかけて地層となっていきますが、地震が起きたことで、層をなしていた貝殻が湖底からはがれ、浮き上がったものと考えられます。

この水面を覆った貝殻は、風に流され、特に湖の北部、保全の中心エリアとなっている湿地へと集まりました。

インレー湖はもともと最大水深が4~5mと浅く、しかも水の透明度が高い湖だったため、湖底まで太陽の光がよく届く環境が形成されていました。

しかし、湖面が貝殻で覆われた結果、水中の植物や微生物に日光や酸素が届かなくなる事態が発生。

水中の生物が死滅したり、水質の深刻な悪化や、生態系への悪影響が生じる可能性が懸念されました。

インレー湖の湖面を覆った貝殻と、震災直後の調査で見つかった魚の死骸。水質の悪化が懸念されています。

そこで、WWFミャンマーでは被災された地域の住民と協力し、貝殻の回収を実施。

また、作業時には貝殻だけでなく、湖周辺のプラスチックごみなども回収し、水質と生態系の回復を目指しました。

さらに、こうした取り組みを進めつつ、作業に従事した地域の被災者の方々を支援する試みも実施しました。

貝殻やごみの回収作業を「仕事」として、作業時間や内容に応じた金額の支払いを行なったのです。

これは、地震で生計手段を失った人たちへ一時的な所得源を提供する方法で、「キャッシュ・フォー・ワーク(cash-for-work)」と呼ばれます。

WWFミャンマーでは、このように人々の暮らしと環境保全活動を両立させた形での復興支援を志向し、その実施に取り組みました。

湖面に浮いた貝殻を回収する様子。手前の水面はびっしりと貝殻に覆われています。

回収した貝殻は指定された収集場所へ運び、粉砕して適切に処理を行ないました。

さらにこの他にも、湖の周辺で被災され生活基盤を失った方たちに対し、さまざまな支援を行ないました。

主な取り組みの例は以下の通りです。

- 住まいや食料、家庭用品などの購入を行なうために264の世帯に支援金を配布。

- 生活用水の水質が悪化し、感染症のリスクが高まった4つの村で、高齢者や子ども、妊婦、障害のある方を中心に、123個の浄水キットを配布。その説明会も実施。

- こうした地域の水源から水のサンプルを採取し、ヤンゴンのEcoLab研究所で分析を実施。安全性を確認。

- 現地パートナーのSaNaRやFREEといった団体と協力し、家庭用ソーラー発電キットを配布。

- 発電キットの配布は、特に支援が行き届いていないインレー湖西岸で暮らす513名の方々を対象に行ない、残りのキットも安全を確保しながら順次配布予定。

こうした支援は、WWFミャンマーが本来取り組んできた、インレー湖の保全活動の基盤となる地域を対象に実施いたしました。

その中には、パートナーとして共に取り組んできた住民の方々たちで被災された方々も多く含まれています。

ソーラー発電キットの配布

地域の暮らしの安定や、住民の生計の確立は、保護活動を長期的に継続する上で、欠かせない重要な要素です。

WWFミャンマーでは、活動に関わる人々の暮らしを一日でも早く立て直すことで、これまで行なってきた保全活動の一刻も早い再開を目指しています。

イラワジイルカの保全活動の再開に向けて

WWFミャンマーのもう一つの重要な活動である、希少種イラワジイルカの保護活動の現場、エーヤワディー川流域でも、インレー湖と同様の取り組みを行ないました。

エーヤワディー川ではこれまで、「ドルフィン・ガーディアン」と呼ばれる漁業などを営む住民たちを中心に、イラワジイルカの調査や保護活動を実施。

この取り組みをネットワーク化して情報を共有し、連携した活動を実践してきました。

被災前の「ドルフィン・ガーディアン」の様子。漁業を生業とする人たちが、イラワジイルカの調査や保護活動を行なっていました。

WWFのスタッフは毎日イルカの生息地を見に行くことは出来ませんが、地元の漁師たちは違います。

こうした地域の人たちの保護活動への参画は、非常に大きな力となり、確度の高いイルカの個体数の推定や、漁網に絡まって命を落とすなどの事故を減らす大きな成果を導いてきました。

しかし、震災ではこうした「ドルフィン・ガーディアン」のメンバーである住民たちも被災。

多くの人たちが、漁業に必要な漁具や漁船を破損したり、失ってしまうことで、暮らしの再建のめどが立たない状況に追い込まれました。

損壊したエーヤワディー川の土手と、ドルフィン・ガーディアンのメンバーが住む村を襲った被害の様子。

そこで、WWFミャンマーでは今回の緊急支援を通じて、イルカ保護に関わっている地域コミュニティのメンバー144人に対し、支援金を支給。

家屋の再建や、漁網の交換、船の修復に役立ててもらい、活動の再開を目指すことにしました。

また、マンダレーの町を中心に、電力や交通網などのインフラも大打撃を受けた中、暮らしに必要なエネルギーを補うため、こちらでも家庭用ソーラー発電キットの配布を決定。

「ドルフィン・ガーディアン」のメンバーらを中心に、100セット準備し、配布することにしました。

これらのソーラー発電式の機器であれば、電源がない状況下でも、気候変動につながる温室効果ガスの排出を抑えながら、持続可能な形で電力を得ることができます。

また、この発電キットを配布したことで、被災地域の女性や若者を中心に、生活に必要な明かりや携帯電話の充電だけでなく、夜間の安全確保も得られるようになりました。

野生生物や自然環境を守る活動は、地域の安全や安定がなければ、継続的に実施することができません。

今回の緊急支援では、こうした点も重視した取り組みを行ないながら、保全活動の再開を目指しています。

支援を受け取った「ドルフィン・ガーディアン」のメンバー。皆さまからのあたたかいご支援に励まされています。

WWFミャンマーより ご支援くださった皆さまへ

今回、ご支援いただいた皆さまへ、WWFミャンマーのスタッフより、この活動報告とあわせ、お礼のメッセージが届きました。

こちらにて紹介させていただきます。

WWFミャンマーより ご支援くださった皆さまへ

【日本語訳】

日本からご支援くださった皆さまへ

被災したインレー湖やイラワジイルカ保護のコミュニティ「ドルフィン・ガーディアン」への、皆さまからのあたたかいご支援に、感謝を申し上げます。

お寄せいただいたご支援によって、困窮状態にあった人々は安心と、希望を、手にすることができました。世界の垣根を超えた皆さまの優しさに、私たちは深く感動しています。

困難な状況の中でこそ感じた、皆さまの温かい心遣いは、人の思いに国境はないことを教えてくれました。心からお礼申し上げます。

心からの思いを込めて、ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။(ミャンマーでの「ありがとう」という言葉)

ミャンマーの被災者支援と環境保全の今後に向けて

今回、マグニチュード7.7という大地震に見舞われたミャンマーは、2023年には大型のサイクロン、2024年にも上陸した台風によって大きな被害を受け、そこからの復興を目指しているさ中でした。

災害時には、まず人命を第一に、そして一日でも早い復興のため、さまざまな取り組みと支援が必要とされますが、その過程で、環境への対策が十分にできないケースも少なくありません。

実際に、経済復興を優先した結果、過剰な森林伐採や無計画な土地の利用・管理が生じたり、支援物資がプラスチック廃棄物の増加につながってしまうことも、起こり得る課題です。

これらは、中期的、長期的に見れば、さらなる社会的な被害の悪化や、新たな環境問題につながる恐れがあります。

WWFでは環境保全団体だからこそ持てる、人にも自然にも負荷が少ない方法を探るという視点を大切に、今回のような緊急支援に、これからも取り組んでいきます。

今回、WWFを通じて現地の緊急支援にご協力くださったすべての皆さまに、改めまして心より御礼を申し上げます。

環境問題への取り組みと復興の支援は、これからも長く続きます。

今回を機に、こうした世界の自然災害にご関心をお持ちくださった方は、ぜひ今後も引き続き、WWFのサポーターとして、取り組みをご支援いただければ幸いです。

サポーターとしてのご支援をご検討の方は、こちらをご覧ください。

https://www.wwf.or.jp/support/

【参考情報】ミャンマーの生物的豊かさとその保全

ミャンマーは東南アジア最大の河川であるメコン川の周辺地域に位置しています。

WWFが行なってきた調査と保全活動でも、この地域の自然の豊かさは明らかになっており、2020年には224種もの新種がメコン地域で発見されました。

メコン地域の生物多様性の豊かさは、この地域だけでなく、地球全体としても大変貴重なものです。

しかし、こうした新種の中には、発見と同時に絶滅危惧種に選定されるケースも少なくありません。

その主な原因は、農地や交通網の開発による、森林をはじめとした生息地の減少や劣化です。

またこうした農地で生産される、天然ゴムやパーム油などは、タイヤやさまざまな食品などに広く利用され、日本の市場とも輸入や消費を通じてつながっています。

また、ペット利用などを目的とした野生動物の過剰な捕獲や密猟なども、メコン地域を中心とする東南アジアでは、深刻な問題となっています。

こういった状況は、ミャンマーの生物多様性を脅かすだけでなく、生きた野生動物の取引によって拡散する動物由来感染症(人獣共通感染症)へのリスクを高め、人の社会や経済活動にも悪い影響を及ぼす能性があります。

そして、こうして取引される生きものたちは、日本国内にも流通していることが、WWFジャパンの調査でも明らかになっています。

メコン地域の自然と野生生物を守るWWFの取り組み

WWFジャパンでは、こうしたメコン地域の自然や、野生生物を危険にさらす可能性のある消費の改善に向けて、天然ゴムやパーム油などの認証制度の普及活動や、企業への働きかけを通じた持続可能な生産の実現を目指す活動を行なっています。

また、野生生物の取引についての調査を実施。

2021年に実施した調査では、ミャンマーにおける野生生物の違法なオンライン取引が、年々増加していることも明らかにしました。

2025年にも、WWFジャパンは、日本のペット市場で頻繁に確認されている、9種の爬虫類の取引状況を調査。

違法性が疑われる取引の対象種に、ミャンマーにも生息するサルバトールモニターやトッケイヤモリも含まれていることを指摘しました。

これらの動物の個体が、ミャンマーから違法に持ち出されたものかどうかは定かでありませんが、調査では9種すべてにおいて、違法または生態系に悪影響をもたらす形での取引が実施されていることがわかりました。

WWFジャパンでは今後、この結果を基に行政や取引事業者へ向けて、合法で持続可能な野生生物利用に向けた働きかけを実施する予定です。