IUCNが世界自然保護会議を開催~WWFの注目点~

2025/11/04

- この記事のポイント

- 2025年10月9日~15日、世界最大の自然保護プラットフォームであるIUCNの世界自然保護会議(World Conservation Congress)が開催されました。生物多様性の損失を食い止め回復させる『ネイチャーポジティブ』目標の達成年である2030年まで5年を切った今、生物多様性保全の取組みを加速し、実践に結び付ける必要性が国際的に強まっています。5年のマイルストーンとなった本会議と、WWFも支援した重要議題について紹介します。

IUCN世界自然保護会議

IUCN (国際自然保護連合)は国や政府機関、NGO、専門家が参加する世界最大の自然保護ネットワークです。生物多様性条約(CBD)をはじめとする国際的な枠組みにおいて、科学的な助言や政策支援を提供しており、環境政策の形成・推進において中核的な役割を担っています。

そのIUCNが4年に1度主催する世界自然保護会議(World Conservation Congress)が、2025年10月9日~15日にかけて、アラブ首長国連邦のアブダビで開かれました。

世界自然保護会議は、自然保護活動を国際的に盛り上げる場であると同時に、IUCNの保全方針や意思決定の場としての重要な機会でもあります。この会議での議論や決定は、グローバルな政策にも影響を与えます。

2022年の「昆明・モントリオール生物多様性枠組み(KMGBF)」に盛り込まれたネイチャーポジティブ目標(「2020年を基準として、2030年までに生物多様性の損失を止め回復軌道に乗せる」)まで残り5年を切ったタイミングで開催された今回の会議。

2030年がいよいよ実感を持って迫る中、野心的な政策実現を求める動議(各IUCN会員が提出できる提案書)が多く議論されました。

ここでは、WWFが強く後押しした気候変動対策と公海等における生物多様性保全について紹介します。

気候変動対策が生物多様性の保全に不可欠

普段の生活では中々感じにくい生物多様性。WWFがロンドン動物学協会と作成する「生きている地球指数(Living Planet Index: LPI)」では、1970年から2020年のわずか50年の間に自然と生物多様性の健全性が73%減少していることが示されています。

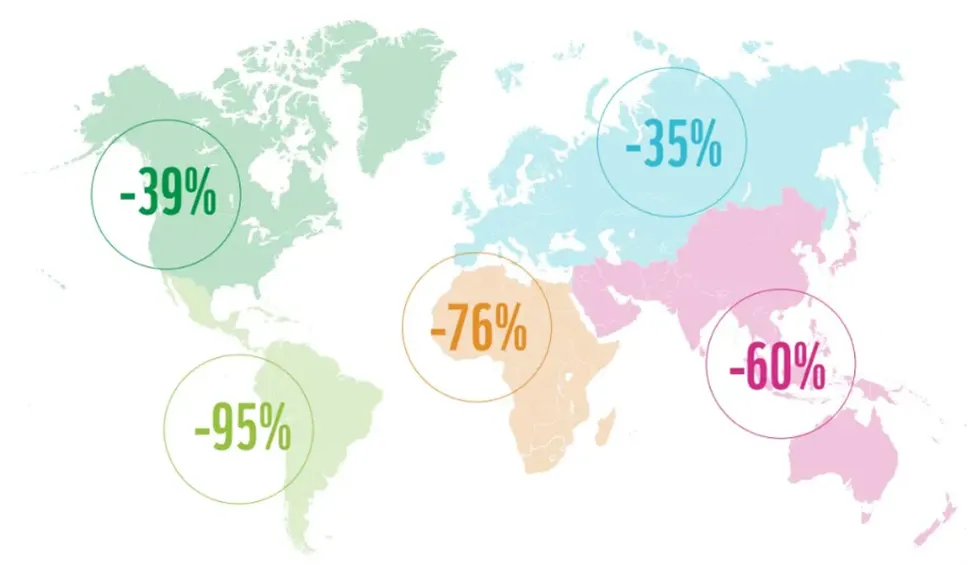

1970年から2020年までの陸域と淡水域を合わせた「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム(IPBES)」の分類に基づいた地域別「生きている地球指数(LPI)」。程度の差はあるが、各地域で生物多様性が大幅に劣化している現状が示されている。

生物多様性の損失の主要な原因の1つは気候変動です。気候変動による気温上昇や異常気象は、生息環境や生息域を変化させ、陸や海の生態系に大きなインパクトを与えるもので、国際社会が「1.5度目標」の実現から遠ざかれば遠ざかるほど、生物多様性への脅威は増してしまいます。よって、気候変動対策はネイチャーポジティブの実現に欠かせません。

これと同時に、巨大な炭素吸収・貯蔵源である森林などの自然生態系の保全が脱炭素の重要なピースになっていることを踏まえれば、ネイチャーポジティブと気候変動対策の取り組みは、表裏一体の関係にあると言えます。

消費・排出を越えて、生産の規制を

気候変動対策として、国際社会は1.5度目標を掲げるパリ協定の下で、化石燃料の「消費」や温室効果ガスの「排出」の削減、それらがもたらす影響への適応に全世界的に取り組んできました。しかし一方で、化石燃料(石炭・石油・天然ガス)の「供給」は国際ルールの空白領域として残されています。現に、各国では、2030年までに1.5度目標と整合する量の2倍以上の化石燃料の採掘が見込まれています。

そこで、今回提案された動議42では、地球温暖化の主な原因である化石燃料について、従来の「消費」や「排出」の削減に向けた国際ルールを越えて、化石燃料の「供給」規制を国際社会に呼びかけます。

マダガスカル、マロジェジ国立公園の熱帯雨林。マダガスカルは世界の中でも森林破壊が極めて深刻な国の一つです。

また、地球温暖化対策のためには、生産国が化石燃料から移行することを支援する点も重要です。例えば、資源豊富な発展途上国が、多額の債務の返済のために、化石燃料から得られる収入に依存していることも少なくありません。

こうしたことから、化石燃料依存国の脱炭素への公正な移行を促進することが年々注目されるようになっています。

2019年に立ち上げられた「化石燃料不拡散条約(Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty、FFNPT)イニシアティブ」(※1)は、石炭・石油・天然ガスといった化石燃料の生産を段階的に停止し、公正なエネルギートランジションを進めることを目指すものです。動議42はIUCN事務局や委員会に対し、FFNPTについての検討を行い、結果を提示することを求めています。

オーストラリアのヘイポイント港、世界最大の石炭積出港の一つ

公海における生物多様性の保全に国際的に取り組む

BBNJ協定の発効が迫る

近年の重要な国際政策の進展に、公海における生物多様性の保全と持続可能な利用に向けた国際枠組み「国連公海等生物多様性協定(通称BBNJ協定)」の合意があります。IUCN世界自然保護会議でも、このBBNJ協定の実施に関する議論やイベントが展開されました。

従来、海に関するグローバルな規制としては、国連海洋法条約(UNCLOS)が領海、排他的経済水域、大陸棚における各国の権利義務の範囲を定め、国家管轄権域外の領域である公海は「公海自由の原則」が適用されています。

しかし、各国の共有地である公海に対して、それぞれが自分の利益を最大化しようとする「コモンズの悲劇」が起こることで、海洋資源の枯渇及び生物多様性の損失が危惧されてきました。

こうした中で、長年の交渉を経て2023年6月、国連にて採択されたのがBBNJ協定です。2025年9月19日には、条約発効要件であった批准国数60か国が達成され、いよいよ2026年1月17日の発効が目されています。日本については、2025年5月にBBNJ協定締結を国会承認しました。

BBNJ協定では、KMGBFの「30by30」目標(2030年までに陸域及び内陸水域、海域及び沿岸域の30%以上を適切に保全する目標)達成に向けて、公海における海洋保護区(MPA)の設置が期待されるほか、公海の汚染など海洋生態系への影響が懸念される経済活動に対して環境影響評価の実施を求めるプロセスが検討されます。

一層の海洋生態系の保全を目指して

生物多様性の最後のフロンティアともいえる深海の生態系(海山、冷水性サンゴ、熱水噴出孔など)を破壊的な活動から守るルール形成が喫緊の課題となっています。

BBNJ協定は公海における生物多様性の保全を目的とする包括的保護枠組みですが、漁業活動や深海底鉱業の具体的な規制はBBNJ協定の射程ではありません。

国家管轄権域外である深海底には、文字通り深海底から山のように隆起している海山を中心に、独自の豊かな生態系が広がっており、一度損なわれた場合回復力の弱い脆弱な生態系(VMEs)が含まれます。

こうした深海における鉱物資源の商業採掘や、底引き網漁のような海底に網を引きずりながら海産物を獲る漁法は、これらの脆弱な海洋生態系深刻な影響を与えるものとして、国際的に問題視されています。

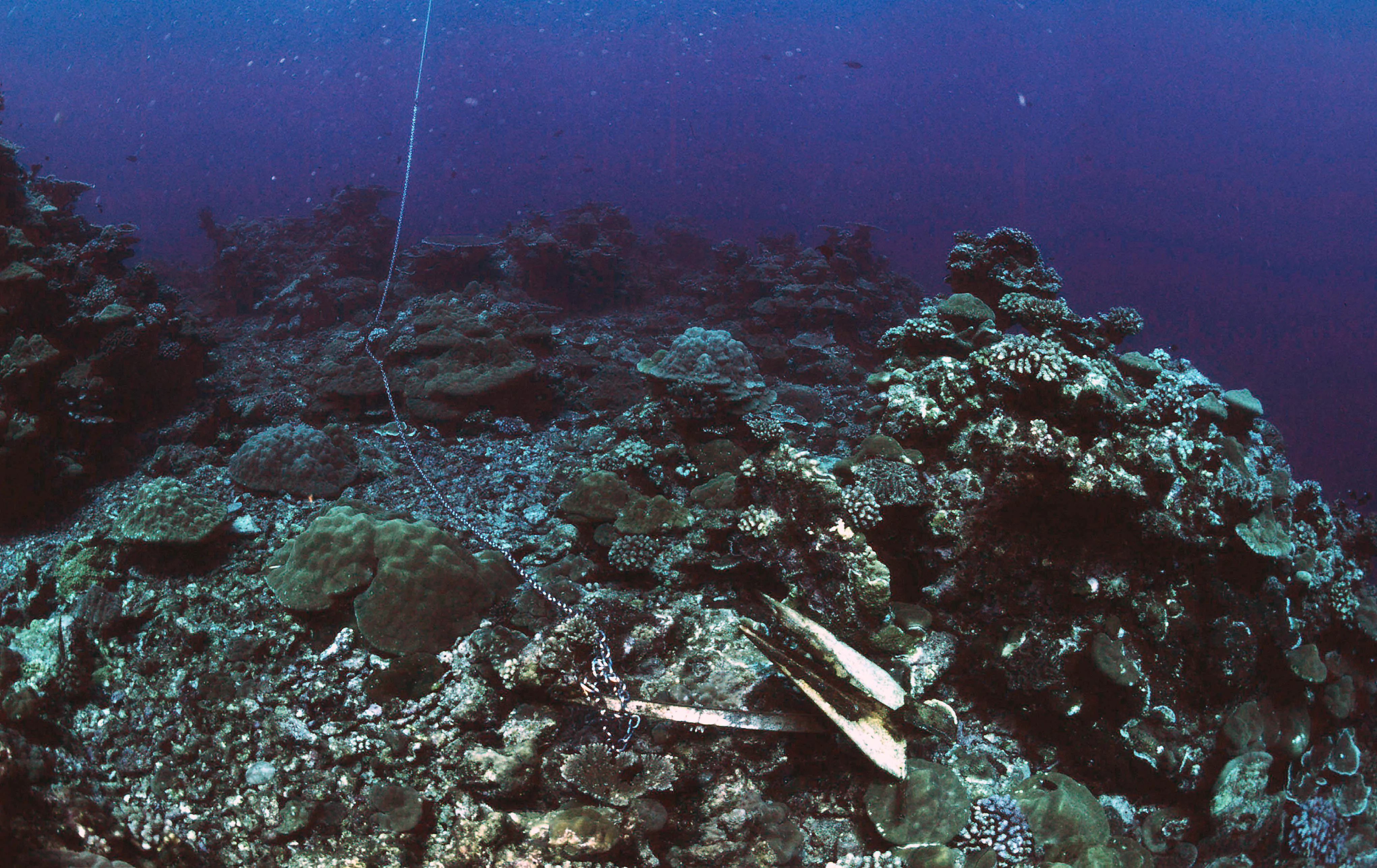

インド太平洋、サンゴ礁と船のアンカー

2025年6月にフランスで開催された第3回国連海洋会議(UNOC3)では、WWFも支持する深海底鉱業のモラトリアムを求める国が37か国にのぼりました。

さらに今回のIUCN世界自然保護会議では、脆弱な海洋生態系の保護及びそれらに深刻な影響を与える着底漁法を国際的に見直すことを求める動議(動議32)が採択されました。

公海および深海底を含めた海洋保全は、ネイチャーポジティブ目標に向けて急速に前進させる必要のある重要な分野です。

海洋プラスチック汚染の根絶に向けた国際条約の早期合意も含めて、各国政府が野心的目標のもと協力することが求められます。

迫る2030年の期限

地球規模で進行する環境問題に直面する今、私たちはこれまでの社会や経済のシステムを根本的に転換することが求められています。

2026年2月末には、CBD締約国が、それぞれの生物多様性の現状や取り組み、目標などを取りまとめた国別報告書(※2)を提出します。それをもとに2026年10月に予定されているCOP17において、KMGBFの達成状況の定期評価である「グローバルレビュー」が実施されます。

WWFでは、このレビュープロセスが、2030年目標達成に向けたさらなる取組に繋がるよう、CBDの国際会議および各国においてアドボカシー活動を継続していきます。

また、一大消費国として、国内だけではなく外国の自然にも大きな影響を与えている日本においては、ネイチャーポジティブに向けた取組が十分に野心的かつ効果的なものとなるよう、政策の改善を求めていきます。

(※1)核不拡散条約(NPT)を参考にしており、化石燃料の生産・開発・輸出を規制することを目指す。現在、海面上昇の深刻なリスク下にある太平洋島嶼国含む17か国、2000以上の自治体が締結を求める国際イニシアティブに参加。The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative

(※2)CBD第26条は、締約国に対して、条約実施のために取った措置及びその効果を国別報告書として締約国会議に提出することを義務付けている。今回提出される第7回国別報告書は、2026年秋にアルメニアのエレバンで開催されるCOP17に向けたもの。