シリーズ:ウナギをめぐって 人とウナギの歴史

2020/07/20

- この記事のポイント

- 現在、その減少が懸念されているウナギ。海で生まれ、川で育ち、再び海へと向かって深海で産卵するとその一生終える、今も生態に多くの謎を秘めたこの魚は、日本人とその食文化にとって身近で親しみのある食材でもあり続けてきました。日本人とウナギは、これまでどのような付き合いをしてきたのか。そして、この先の未来に向け、人はウナギにどう向き合い、接してゆくべきなのか。シリーズ「ウナギをめぐって」の第二回は、日本人がウナギをどのように利用してきたのか、その歴史と現在の消費に目を向けます。

1.ウナギをめぐる食文化 土用丑の日の風習

二ホンウナギ

日本の食文化にかかせないといわれる食材、ウナギ。その消費が始まったのは、いつの時代だったのでしょうか。

ウナギといえば、「土用の丑の日」。

土用とは、昔の暦で定められた、立春、立夏、立秋、立冬の直前、約18日間を示す期間で、特に夏の時期にあたる立秋前の土用がよく知られています。

この夏の土用の期間中に1度もしくは2度、巡ってくる「丑の日」に、日本ではウナギを食べる風習があります。

しかし、ウナギが旬の季節は、秋から冬にかけて。

実は、立秋前などという時期は、天然ウナギが必ずしも美味しいとされる季節ではないのです。

ウナギをこの時期に食べる風習が広がったのは、江戸時代の中~後期にかけての頃とされていますが、はっきりとしたことはわかっていません。

一説には、そのきっかけになったのは、江戸時代の有名な蘭学者の平賀源内が、旬ではない夏の時期に、ウナギを売るため考えたキャッチコピーだった、とも言われています。

いずれにせよ、夏の土用の丑の日は1年で最も暑い時期。

暑さを乗り切るため風習として、うどんや梅干し、瓜など「う」の字のつく食材や、土用餅、土用しじみなどを食べる習慣などもあったといいます。

ウナギもまた、滋養のあるとされてきた食材。

中国でも16世紀、明の時代に書かれた医薬書『本草綱目』の中で、疲労やさまざまな病気に効く薬の原料や食材として紹介されています。

『本草綱目』は江戸初期に日本でも翻訳され、刊行されていることから、そうしたウナギについての知見が「土用」の風習とあいまって、庶民の間に広がったのかもしれません。

土用の丑の日にウナギを食べる風習は、現代においても変わっていません。

それどころか、現代ほど多くのウナギを「丑の日」に食べている時代は、過去には無かったかもしれないのです。

2.ウナギの消費量の変化

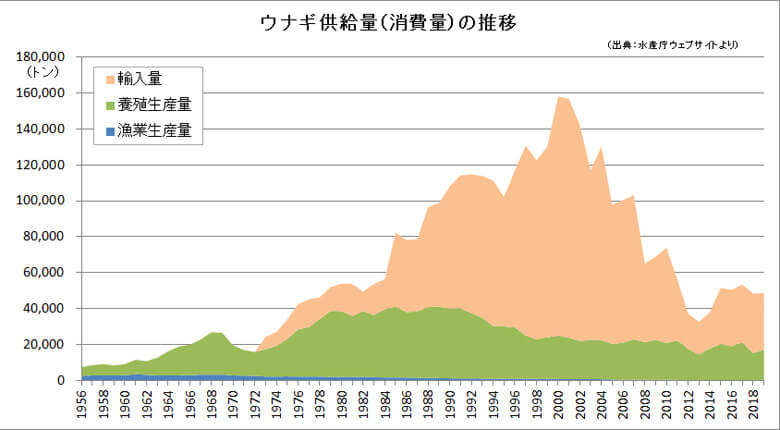

日本におけるウナギの供給量(消費量)

日本が現在、消費しているウナギの量は、年間約5万トン(2016年)にのぼります。

漁業養殖業生産統計および貿易統計によると、ウナギの国内供給量・輸入量がピークに達したのは西暦2000年で、約16万トン。

その後は徐々に減少しましたが、この頃の日本一国のウナギ消費量は、世界の消費量の約70%に相当すると推定されるほどでした。

しかも、蒲焼に限ってみれば、年間の消費量のおよそ40%が、この「土用の丑の日」に食べられているのです。

また、江戸時代とは異なり、現代人はニホンウナギ以外のウナギも食べるようになりました。

日本のウナギの消費がピークを迎えていた頃、その約85%は、海外からの輸入で賄われていました。

最も多かったのは、日本への輸出向けに中国で養殖されていた「ヨーロッパウナギ」です。

ヨーロッパウナギ

ヨーロッパウナギは、大西洋で産卵し、ヨーロッパ大陸の河川や湖沼で育つウナギの一種。その稚魚であるシラスウナギが毎年、大量に捕獲されて中国に運ばれ、養殖池に入れられていたのです。

こうして中国で養殖されたウナギは、現地や日本の加工工場で蒲焼などの製品に加工され、消費者の手に届けられました。

しかし、日本の店頭に並ぶ製品には、あくまで「ウナギ 中国産」という表記しかされないため、実は食べているウナギがヨーロッパウナギであることを知っていた日本人は、当時も決して多くはなかったと思われます。

国境を越えて行なわれるようになった、ウナギの捕獲と流通、そして消費。

その影響もまた、海外に及ぶ形で広がるようになりました。

3.採捕量と輸入

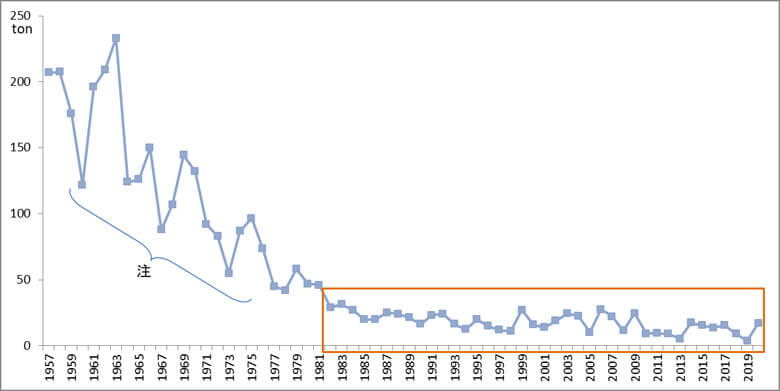

ニホンウナギ稚魚の国内採捕量の推移(1957~2020)

水産庁(https://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/unagi.html)より作図

注:クロコ(シラスウナギが少し成長して黒色になったもの)が入っている可能性あり

一方、国内で採捕されるシラスウナギの量は、1975年(昭和50年)以降、継続して減少。

特に2012年から2013年、さらに、2018年から2019年にかけてのシーズンには、シラスウナギの歴史的な不漁が、国内各地で発生しました。

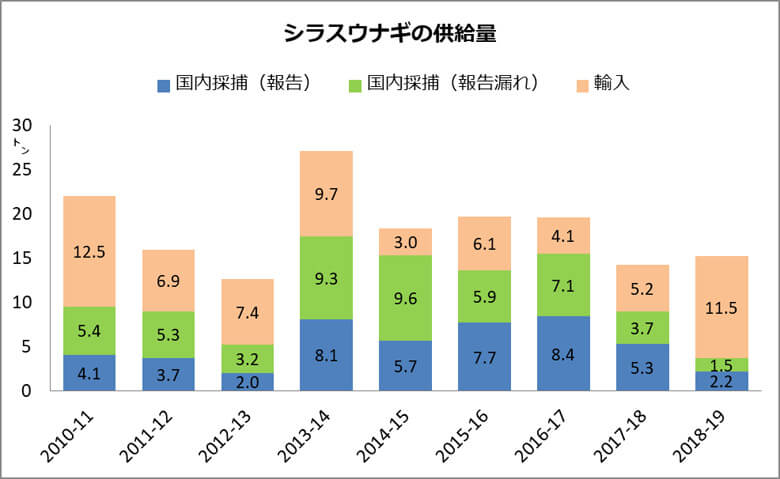

このため、シラスウナギの調達についても、東アジアの他の国・地域からの輸入に依存している状況が続いています。

(水産庁資料をもとにWWF作成)

しかし、その結果として避けられなくなったシラスウナギの海外からの輸入の増加は、ある問題を抱えていました。

その流通経路や、採捕されるシラスウナギの量が正確に把握されておらず、違法性が疑われる漁獲によるものが多く混ざり込むことになったのです。

この事実を確かに物語るのは、2007年以降、日本がシラスウナギの大部分を輸入するようになった香港の現状です。

香港は、日本を含めたシラスウナギの国際取引の一大中心地。しかし、シラスウナギの採捕や養殖は行なわれていません。

つまり、香港を経由して日本に輸入されるシラスウナギは、採捕が行なわれている香港以外の国や地域、すなわち中国、韓国、台湾で採捕されたものである、ということです。

しかし、どこで、どれだけ採られ、どのように香港までもたらされたのか、その由来については全くわかっていません。

違法性も指摘されています。

たとえば、同じく過去に、日本に向けてシラスウナギを輸出していた台湾では、2007年、その輸出を実質禁止しました。

しかしそれ以降は、香港が日本向けの輸出国として台頭。

このことから、台湾から違法に輸出されたシラスウナギが、香港経由で日本にもたらされている可能性が疑われたのです。

その後、国際的にも問題視されるようになった、このシラスウナギの過剰な、また違法性の疑われる取引は、規制・禁止に動き始めました。

2009年には、資源枯渇と絶滅の恐れがあることを理由に、ヨーロッパウナギの国際取引が、「ワシントン条約」で規制の対象に。さらに2010年12月以降は、EUからの輸出が全面禁止となりました。

日本のウナギ消費量は、2000年をピークに、その後徐々に減少していますが、それでも、世界的に重要な消費国であり続けています。

そして、2016年の時点で、いまだに日本のウナギの消費量の約60%は、輸入に依存しています。

日本が世界のウナギの資源に与える影響。その大きさは、今も変わっていないのです。