国連気候変動フィジー会議(COP23)

2017/10/31

現地レポート

- 【動画あり】世界の未来を視野に入れた企業の動き(2017年11月17日)

- 【動画あり】「アメリカの責任」を果たす非国家アクターの動き(2017年11月15日)

- 【動画あり】トランプ政権のアメリカへの注目(2017年11月13日)

南太平洋の島国フィジーが初めてホスト国を担う、国連気候変動会議COP23が、2017年11月6日から17日の日程で開催されます。フィジーがホスト国ですが、フィジーには大きな国際会議場はないため、開催場所はドイツ・ボンとなります。今回の会議の焦点は「パリ協定のルール作りの進展」と「パリ協定の各国目標引き上げのための対話(2018年実施予定)」です。また、パリ協定の離脱を発表したアメリカの動向にも注目が集まります。

パリ協定のルール作り

気候変動による影響を抑制するため、世界全体の脱炭素化の方向性を打ち出したパリ協定。これは、世界的な平均気温の上昇を、産業革命以前に比べて2度より低く抑え、できる限り1.5度に抑えることを目指す、温暖化防止のための世界の新しい約束です。

2015年12月のCOP21(国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)における採択の後、多国間条約としては異例のスピードで各国が批准をしたことにより、わずか1年で同協定は発効(国際法として効力を持つ)しました。現時点までの批准をした国の数は169か国になります(2017年10月25日現在)。

パリ協定発効を受け、2016年11月にモロッコ・マラケシュで開催されたCOP22では、2018年までに、同協定を実施していくにあたっての細則、通称「ルールブック」の策定が目指されることが決まりました。

そのため、2017年11月6日から17日の日程で開催される、今回の国連気候変動会議COP23では、このルールブック策定に向けた交渉を進展させていかねばなりません。

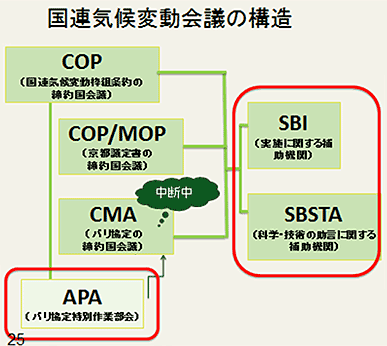

COP23の正式名称

- 国連気候変動枠組条約第23回締約国会議(COP23)

- 京都議定書第13回締約国会議(CMP13)

- パリ協定第1回締約国会合第2セッション(CMA1.2)

- 第47回補助機関会合(SB47(SBSTA47&SBI47))

- パリ協定特別作業部会第1回会合第4セッション(APA1.4)

この中で今回注目が集まるのは、APAとSBです。

加えて、2018年には、「2018年促進的対話(FacilitativeDialoguein2018)」と呼ばれる、大事なイベントが予定されており、この準備はCOP23で完了する必要があります(後述)。

3つの注目点

1.ルール作りの進展

京都議定書よりもはるかに複雑なパリ協定のルールは、現在条約事務局が提示している項目だけでも60項目を超えており、これをすべて2018年のCOP24までに策定し終えることは簡単ではありません。

ルール策定の交渉とは、つまりは各国の言い分を紙に落としながら、ルールブックの文書にしていく作業です。

- どんな項目が必要かを検討(章立て)

- 項目ごとに各国の意見を回収して、お互いに理解を深め、議論していく

- 項目ごとに、各国の意見で似ているところ(convergence)、相反するところ(divergence)を整理し、項目ごとに対立する意見を並列させながら、一つの下書き文書にしていく

- 事務官レベルで可能なところまで交渉した後に、政治的判断が必要な箇所は大臣や首脳レベルで最終交渉を行なう

前回(2017年5月のSB46)までの交渉では、概念的な議論から、分野によっては、ルールブックの「章立て」に相当するものの議論がされ始めました。ルールブックに関するCOP23の成果としては、「章立て」だけでなく、「本文」に相当する部分の下書きを議論する段階にたどり着けるかどうかが鍵となります。重要な分野で下書き(Draft)が姿を現すようであれば、それは大きな前進と言えるのです。

実質的には今回のCOP23を含めても、2018年COP24終了のルール策定期限までの会期は合わせて6週間しかありません。無為な対立を避けて、可能な限りルール作りを進展させなければなりません。

2.先進国・途上国の歴史的な対立を乗り越えられるか

ルール策定の交渉には、あちこちに、以前からの先進国対途上国の歴史的な排出責任をめぐる対立が顔を出します。

すべての国を対象とするパリ協定が成立したのですが、詳細なルールに落とし込んでいく段階で、まだまだ先進国と途上国の間に差異を設けた仕組みにするか、すべての国に同じ仕組みとするか、という深刻な対立が続いています。

この対立はそこかしこに見られますが、典型的には、パリ協定の肝である「透明性」の議論に表れています。「透明性」の議論とは、各国が自らの削減目標をきちんと達成しているかを国際的に報告し、検証を受ける制度のことを言います。

削減目標の達成が義務ではないパリ協定においては、この「透明性」の仕組みが、各国に対し削減に向けたプレッシャーをかける仕組みとなります。したがって、いかに報告と検証の制度を有効なものに作っていくかが、パリ協定がうまく機能するかどうかを分けるカギとなると言っても過言ではありません。

この「透明性」において、先進国と途上国の拭いがたい対立が表れているのです。

途上国側の主張は、「歴史的な排出責任を負う先進国に対しては、透明性のルールは厳格であるべきだ。しかし途上国に対しては先進国とは異なる柔軟なルールでいいはずだ」。一方、先進国側は、本議論が実質的には中国などの新興国に削減を達成させるためのカギとなるため、「先進国と途上国の双方は基本的に同じ仕組みのルールであるべきだ」と主張しています。

これは、先進国と途上国の扱いに差異を設けるべきとする「二分論」と、すべての国を対象とするパリ協定なのだから、すべての国に基本的に同じ仕組みをとする「全体論」との根深い対立ポイントと言えるでしょう。

実際には、途上国グループの中にも様々な考えを持つ国々があるため、交渉はさながら複雑な連立方程式を解くがごとくの様相を呈しています。

いかにこういった政治的な対立をも乗り越えながら、ルール作りの交渉を進めていけるかが問われています。

3.2018年促進的対話への準備

パリ協定は2020年以降の温暖化対策の国際協定ですが、その実施に向けて、関連する仕事はその前から発生します。

特に2020年の前には、各国がパリ協定に掲げている目標を改めて提出することになっています。

その際に2025年目標を掲げている国は、2030年目標を新たに提出し、日本のように2030年目標を最初から掲げている国は、再提出、あるいは更新(update)することになります。

その再提出に向けて、2018年には、その時点の各国の目標を足し合わせた全体目標が、パリ協定の目標である2度未満に気温上昇を抑えることに沿っているかどうかを科学的に確認し、目標の促進を議論するプロセス(2018年促進的対話と呼ばれる)が行われることになっています。

またこれに合わせて、2018年にはIPCCから「1.5度報告書」が発表される予定です。

パリ協定においては2018年以降も5年ごとに目標を提出していくことになっているため、その初回となる2018年促進的対話は、パリ協定の取り決めをパイロット的に試行する形になるため、その成功が重視されるところです。どのように促進的対話を進めていくか、このCOP23で決める必要があるのです。

番外編:トランプ大統領就任後初めてのCOP、新しいアメリカ政府代表団のお目見え

アメリカのトランプ大統領は、2017年6月にパリ協定離脱を表明し、8月4日にはUNFCCCにその旨の書面を提出しました。

しかしアメリカはすでにオバマ大統領下でパリ協定を批准しており、その後パリ協定は2016年11月4日に発効しています。

そのため締約国であるアメリカは、協定の規定で3年間は脱退できず、しかも脱退の意思を正式に通告してから1年後以降に脱退できると定められているため、脱退が可能となるのは、最短でも2020年11月4日以降となります。

この日は次の大統領選挙投票日の翌日であるため、選挙次第で脱退が現実になるかどうかは不透明です。

一方で、アメリカは、気候変動枠組条約には引き続き参加するとしており、パリ協定のルール作りにも参画することになっています。

COP23には、トランプ政権下の新しいアメリカ政府代表団が参加するため、どのような交渉姿勢で臨むのか注目されます。

新アメリカ代表団は、オバマ政権下で、パリ協定成立に力を尽くしたアメリカ政府代表団の副特使が引き続き代表を務めることになっています。

トランプ政権下においても、政治的にはともかく、実際の議論に携わる技術的観点から見ると、アメリカはルール作りに注力しうる態勢にあるようには見えます。果たしてアメリカの姿勢がどうであるかも、一つの隠れた注目点でしょう。

また、トランプの離脱表明に対抗して、アメリカ国内の州政府、都市、大学、企業(以下、非国家アクター)がパリ協定の約束を守っていくとする「我々はパリ協定の中にいる(WeAreStillIn)」に参加しており、10月23日現在でその数は既に2300を超え、さらに増え続けています。

パリ協定はもともとこうした非国家アクターたちの積極的な活動が後押ししたこともあって、成立しました。これらの非国家アクターたちの活動も、COP23において活発に展開されることになっています。特に今年は、トランプ大統領に対抗するアメリカ国内の非国家アクターたちの動きも注目されます。

日本の果たすべき役割は?

パリ協定の成立に尽力してきたアメリカのリーダーシップが表立っては望めない中、日本の果たすべき役割は増加しています。

ルール策定の過程で、特に緩和や透明性の項目において、すべての国を対象としながらも、きちんと温室効果ガス削減や抑制が進んでいるかをチェックする機能などが効果的に策定されていくかに、今まで以上に関与を深めていく必要があります。

その際には、当然ですが、先進国としての責任を自覚して実施してくことが前提となります。近年の国際交渉においては、残念ながら日本は交渉の進展の主要なプレーヤーではなくなっており、むしろ国内における石炭火力への傾倒や海外の石炭火力へ国際融資の姿勢などで非難を浴びることが目立っていました。

こういった姿勢を改め、真にパリ協定の有効な実施に向けて貢献していくことが求められます。

関連情報

国連気候変動フィジー会議(COP23)1週目報告

フィジーがホスト国の国連気候変動会議COP23が、ドイツ・ボンで、2017年11月6日から17日の2週間の日程で開催されています。2018年までにパリ協定のルールを作ることになっている中、2017年のCOP23においては、いかにルールの交渉を進展させられるかが問われています。しかしその交渉は、長年にわたる先進国と途上国の対立を色濃く反映して、一週目は、先進国の2020年までの削減努力の不足をめぐって対立が深まり、交渉が停滞しています。COP23会議一週目の報告です。

パリ協定のルール作り

危険な気候変動を抑制するため、世界全体の脱炭素化の方向性を打ち出したパリ協定。世界的な平均気温の上昇を、産業革命以前に比べて2度より低く抑え、できる限り1.5度に抑えることを目指す、温暖化防止のための世界の新しい約束は、2015年12月のCOP21(国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)における採択の後、多国間条約としては異例のスピードで各国が批准をしたことにより、わずか1年で同協定は発効(国際法として効力を持つ)しました。現時点までの批准をした国の数は169か国になります(2017年11月12日現在)。

パリ協定発効を受け、2016年11月にモロッコ・マラケシュで開催されたCOP22では、2018年までに、同協定を実施していくにあたっての細則、通称「ルールブック」の策定が目指されることが決まりました。

今回、2017年11月6日から17日の日程で開催される国連気候変動会議COP23は、このルールブック策定に向けた交渉を進展させていかねばなりません。

先進国と途上国の間に厳格な差を設けていた京都議定書体制から、すべての国を対象とするパリ協定に向けて、開発程度に差のある約200か国もの国々に、どのように対策を衡平に求めていくかをめぐって、激しい交渉が繰り広げられています。

加えて、2018年には、「2018年の促進的対話(FacilitativeDialoguein2018)」と呼ばれる、大事なイベントが予定されており、この準備はCOP23で完了する必要があります(後述)。

3つの注目点

1.ルール作りの進展:いかに先進国・途上国の歴史的な対立を乗り越えていくか

京都議定書よりもはるかに複雑なパリ協定のルールは、現在条約事務局が提示している項目だけでも60項目を超えており、これをすべて2018年のCOP24までに策定し終えることは簡単ではありません。

1週目の交渉では、国別目標や5年ごとに進捗状況を確認するグローバル・ストックテイクなどをめぐって交渉が繰り広げられました。

ルール策定の交渉には、あちこちに、以前からの先進国対途上国の歴史的な排出責任をめぐる対立が顔を出します。すべての国を対象とするパリ協定が成立したのですが、詳細なルールに落とし込んでいく段階で、開発の程度に配慮して、国々を差異化した仕組みでありながらも、すべての国を対象にした仕組みにするには、どのようにすればよいか、落としどころを探って交渉が繰り広げられているのです。

特に、京都議定書のように先進国と途上国の扱いに差を設けるべきとする「二分論」と、すべての国を対象とするパリ協定なのだから、すべての国に基本的に同じ仕組みをとする「全体論」とが、激しく対立しています。

産業革命以降先に開発を進めて温室効果ガスを排出してきた先進国の責任が重いから、先進国が温暖化対策をリードして、途上国の開発と温暖化対策に対しては資金と技術支援をするべきとする「共通だが差異ある責任」原則を強く主張する途上国グループは、2020年以降のパリ協定においても、京都議定書のように、先進国と途上国のルールを分けるべきとしています。

中でも、中国やインドなどの新興国グループが、すべてのルールにわたって「二分論」を主張しており、基本的に共通のルールにしたい先進国側と対立しています。

実際には、途上国グループの中にも様々な考えを持つ国々があります。COP23の議長国であるフィジーが属する小島しょ国連合は、温暖化の被害が深刻であることから、先進国も新興国も野心的な削減行動をとることを促そうとしています。また、コロンビア、コスタリカ、ペルーなどラテンアメリカ6か国から構成されるAILACグループは、途上国グループでありながらも、「過去の排出の責任を問うだけではなく、将来の排出構造も見据えたルールにするべきだ(将来は、途上国からの排出が先進国をはるかに上回ることがわかっている)」と、先進国と新興国の間を取りもつような発言をしています。

複雑なルール作りを可能な限り進めていかねばならないCOP23ですが、途上国グループは、先進国がパリ協定が始まる前の2020年までの取り組みが非常に努力不足であることにいら立ちを強めて、交渉が停滞しています。

2.浮上した「2020年問題」

今回のCOPが始まる直前に、一部の途上国グループから、「2020年までの取り組み強化」という議題項目を追加したい、という提案がありました。やや唐突にも思えたこの提案は、上述したように途上国の中にくすぶっている先進国に対する不満を反映しており、やがて途上国全体としての提案になっていきました。

通常、議題は会期の最初に合意をしてから会議を開始しますが、この問題は根が深く、とりあえずその他の議題項目については議論を開始したものの、第1週目が終わった時点でも、この問題をそもそも議題項目にするのかしないのかという点で、議論が継続されている状態です。

途上国の不満にはいくつかの理由があります。まず1つは、そもそも先進国の2020年までの削減努力が足りていない状況のまま、「2020年以降」の議論に焦点が移っていこうとしていることへの不満です。たとえば、日本を例にとってみても、「2020年までに2005年度比で3.8%以上削減する」という目標は、いちおう達成できる(2015年度時点で既に5.3%減)見込みですが、そもそもこの目標は、震災以降に大幅に水準を引き下げたものをそのままにしたものであり、1990年度比で見れば排出量の「増加」目標でした(最新の数値を使用して計算すると、2005年度3.8%減=1990年度比5.7%増です)。

もう1つは、資金支援が明らかに不足しそうだという見込みがあることです。過去の合意で、公的資金・民間資金を合わせて、先進国から途上国に2020年までに1000億ドルの資金を動員するという約束がありますが、これが達成できるのかについては大きな不確実性があります。

これら2つ以外にもいくつか途上国が不満に思っている点がありますが、それらを総じてさらに悪化させたのが、先進国の中で最も責任の重いアメリカ現政権のパリ協定離脱宣言でした。こうした中で、パリ協定の下で「2020年以降」の取り組みにばかり注目が集まることへの不満が、途上国の中では高まってきてしまったという状況です。パリ協定は、「先進国と途上国」という二分論から、「全ての国々が努力する」という方向への移行を象徴していますが、その前提としてあった「先進国がまずは頑張る」という約束が、きちんと果たせていないじゃないか、という不満です。

3.2018年の促進的対話(「タラノア対話」)の成立に向けて

COP23で、「ルールブック」策定へ向けた交渉の進展に加えて、もう1つ期待されている極めて重要な成果として、「2018年の促進的対話」と呼ばれるものがあります。

パリ協定に導入された重要な仕組みの1つとして、「5年ごとに世界全体の取り組みの進捗状況を確認し、次の取り組みの強化に活かす」という仕組みがあります。この仕組みを「グローバル・ストックテイク(世界全体での進捗確認の意)」と呼ぶのですが、これの簡易版を、パリ協定が正式に動き始める2020年より前に一度やることになっています。それが、「2018年の促進的対話」と呼ばれます。

名前の通り、2018年に実施する予定であるため、どのようにやるのかの設計を今回のCOP23で決めておかねばなりません。

パリ協定の下で掲げている各国の2030年に向けての削減目標が、温暖化を「2℃」や「1.5℃」に抑えるという長期目標からは不充分なものであるということはすでに明らかです。その不充分な目標を、どのように強化できるのかという議論を2020年以降まで先延ばしにするのでなく、2020年以前に軌道修正できるかどうかの鍵を握る「対話」となることが期待されています。

これは、パリ協定が本当に機能するかどうかの試金石ともなりうる極めて重要な機会であり、議長国フィジーもこの「2018年の促進的対話」の設計を今回の会議の主要成果とするつもりでいます。そのため、フィジーにおいて伝統的に使われている対話のスタイルである「タラノア」(誰も拒まず、オープンで建設的な対話を意味する)という言葉を使って、この「2018年の促進的対話」を「タラノア対話」と呼んで、議論を主導しています。

ただ、上述した「2020年問題」での対立がこの「タラノア対話」の議論にも影響を及ぼし始めたため、フィジー議長国は、「2020年までの取り組み」も、タラノア対話でのトピックの一部とするという折衷案を出して、議論をなんとか継続しています。

番外編:トランプ大統領になってからのアメリカの動き

COP23では、パリ協定離脱を表明したトランプ大統領下のアメリカの動きにも注目が集まっています。トランプ大統領は、2016年6月にパリ協定離脱を表明し、8月4日にはUNFCCCにその旨の書面を提出しました。

しかし実は、アメリカは2020年の11月4日までは、パリ協定の締約国(参加国)です。というのは、アメリカはすでにオバマ大統領下でパリ協定を批准しており、その後パリ協定は2016年11月4日に発効しました。そのため締約国であるアメリカは、3年間は脱退できず、しかも脱退の意思を正式に通告してから1年後に脱退と定められているため、脱退が可能となるのは、最短でも2020年11月4日以降となるのです。ちなみにこの日は次の大統領選挙投票日の翌日であるため、次の大統領次第でパリ協定を離脱しない可能性もあります。

いずれにしても、アメリカはパリ協定の締約国としてルール作りには参画すると表明しており、実際にCOP23において、アメリカ政府代表団は、今までよりも目立たないものの、交渉姿勢に変化はなく、建設的に議論に参加しています。

今のところ、アメリカ代表団は、オバマ政権下で、パリ協定成立に力を尽くしたアメリカ政府代表団と顔ぶれもあまり変わっていません。トランプ政権下においても、政治的にはともかく、実際の議論に携わる体制にはあるように見受けられます。

また、トランプ大統領の離脱表明に対抗して、アメリカ国内の州政府、都市、大学、企業がパリ協定の約束を守っていくとする「我々はパリ協定の中にいる(WeAreStillIn)」に参加しており、10月23日現在2500を超え、さらに増え続けています。

この「我々はパリ協定の中にいる(WeAreStillIn)」が、COP23会場の隣に大きなパビリオンを作って、州知事や企業リーダーが100人近く終結し、「連邦政府だけがアメリカではない。実際のアメリカのリーダーたちはパリ協定の目標を達成していく」と次々とイベントを開催して宣言しています。

パリ協定はもともとこういった非国家アクターたちの積極的な活動が後押ししたこともあって、成立しました。これらの非国家アクターたちの活動も、COPにおける重要な要素の一つになっています。

2週目の交渉と、日本に求められること

2週目には各国から大臣たちが入ってきて、交渉官レベルで解決できないような政治的な議論を進めることになっています。ルール作りを完成させる2018年のCOP24まで残すところあと1年、可能な限りルール作りを前進させる必要があります。

COP23において、日本には先進国の一角として本来はルール作りの交渉を前進させていくドライバーとなる役割が求められています。しかし残念ながら、日本の存在感は、むしろ石炭火力を国内外で推進する姿勢にばかり注目が集まっています。

1週目の木曜には、日本が米国と一緒に11月6日に発表した「日米戦略エネルギー・パートナーシップ(JUSEP)」において、2017-18年に優先的に原子力技術や石炭技術を進めるとしたことに対して、「本日の化石賞」が贈られました。本日の化石賞は、気候変動交渉・対策において最も足を引っ張った国に贈られる不名誉な賞です。

石炭火力発電はどんなに高効率であっても、天然ガスの2倍以上のCO2を排出し、温暖化対策の観点からは最も問題な化石燃料です。その石炭を、パリ協定のルールを議論しているCOP23の最中に、さらに推進していく姿勢を発表する日本には強い批判が集まりました。

国際社会からの批判にさらされる石炭技術にいつまでも固執することで存在感を発揮するのではなく、パリ協定に沿って温暖化対策を進め、ルール作りに貢献することこそが、日本に求められています。

国連気候変動フィジー会議(COP23)終了報告

ドイツ・ボンで、2017年11月6日から17日の2週間の日程で開催されていた国連の気候変動に関する会議COP23が、現地時間の18日7時に全ての議題の採択を終了しました。今回のCOP23の焦点は、パリ協定のルールを2018年までに作りあげるために、そのルール作りを進展させることでした。なんとか各国の意見をとりまとめた文書が出来上がりましたが、あと残すところ1年しかない中、2018年は議論を加速させる必要があります。また、温暖化の影響に最も脆弱である小さな島国連合として、初めてフィジーがCOP会議のホスト国となったCOP23では、脆弱国にとって悲願である温暖化対策の強化のプロセスも立ち上がりました。一方、トランプ政権下での初めてのパリ協定会議参加となったアメリカの動向にも注目が集まりました。以下、3つに分けて報告します。

(1)パリ協定のルール作りの進展

パリ協定は、温暖化を抑制するために今世紀末には脱炭素するという長期目標を持った初めての国際協定です。世界的な平均気温の上昇を、産業革命以前に比べて気温上昇を2度未満に(できる限り1.5度以下)抑えることを目指すパリ協定は、2015年12月のCOP21における採択の後、多国間条約としては異例のスピードで各国が批准をしたことにより、わずか1年で発効(国際法として効力を持つ)しました。現時点までの批准国は170か国になります(2017年11月17日現在)。

パリ協定は発効しましたが、実は実施のためのルールはまだ決まっていません。そのためパリ協定がスタートする予定の2020年の前である2018年のCOP24までにルールを作ることになりました。開発程度に著しい差のあるすべての国を対象とするパリ協定は、京都議定書よりもはるかに複雑なルール設定が必要で、決めなければならない項目は60を超えます。いかにすべての国が納得できるルールになるかをめぐって、激しい交渉が繰り広げられています。

結果として、今回のCOP23では、5年ごとに改善して提出することになっている国別目標にどんな情報を入れるべきか、各国が目標をきちんと達成しているかを検証する制度はどうあるべきか、また5年ごとに世界全体として温暖化対策が進んでいくかを評価するグローバルストックテイクの方法等、重要な論点について各国の意見を取りまとめた文書が出来上がりました。まだ各国の言いっ放しをまとめただけの文書なので、項目によっては180ページにもなり、今後のルール交渉の土台としてはまだ膨大な作業が必要ではありますが、なんとか2018年に間に合うようにルール作りは進んでいると言えます。

ルール策定の交渉には、あちこちに、以前からの先進国対途上国の歴史的な排出責任をめぐる対立が顔を出します。すべての国を対象とするパリ協定が成立したのですが、詳細なルールに落とし込んでいく段階で、開発の程度に配慮して、国々を差異化した仕組みでありながらも、すべての国を対象にした仕組みにするには、どのようにすればよいか、落としどころを探って交渉が繰り広げられているのです。

COP23において対立した象徴的なポイント:2020年までの取り組み強化

今回のCOPが始まる直前に、一部の途上国グループから、「2020年までの取り組み強化」という議題項目を追加したい、という提案がありました。やや唐突にも思えたこの提案は、途上国の中にくすぶっている先進国に対する不満を反映しており、やがて途上国全体としての提案になっていきました。

議題は会期の最初にされてその後は変更がないのが通常ですが、この問題は根が深く、とりあえずその他の議題項目については議論を開始したものの、議論は2週目までもつれました。最終的には「2020年までの取り組みの強化」について、次回COP24およびCOP25においてレビューするということが決定して、決着をみました。 この「2020年までの取り組み」が途上国の側から強く主張される背景には、現状に関する途上国のいくつかの不満があります。まず1つは、そもそも温暖化問題については、先進国がその対策を先導するという約束であったはずなのに、先進国の2020年までの削減努力が足りていないことです。それにもかかわらず、パリ協定のルールブックやタラノア対話(下記参照)を中心とする「2020年以降」の議論に焦点が移っていこうとしていることへの不満です。

たとえば、日本を例にとってみても、「2020年までに2005年度比で3.8%以上削減する」という目標は、いちおう達成できる(2015年度時点で既に5.3%減)見込みですが、そもそもこの目標は、震災以降に大幅に水準を引き下げたものをそのままにしたものであり、1990年度比で見れば排出量の「増加」目標でした(最新の数値を使用して計算すると、2005年度3.8%減=1990年度比5.7%増です)。

もう1つは、資金支援が明らかに不足しそうだという見込みがあることです。過去の合意で、公的資金・民間資金を合わせて、先進国から途上国に2020年までに1000億ドルの資金を動員するという約束がありますが、これが達成できるのかについては大きな不確実性があります。

他にも途上国の不満はありますが、それらを総じてさらに悪化させたのが、先進国の中で最も責任の重いアメリカ現政権のパリ協定離脱宣言でした。パリ協定は、「先進国と途上国」という二分論から、「全ての国々が努力する」という方向への移行を象徴していますが、その前提としてあった「先進国がまずは頑張る」という約束が、きちんと果たせていないじゃないか、という不満が、ここへ来て再度噴出した形になりました。

しかし、2018年、2019年において見直しを行うという場が設定されたことによって、ひとまず、この問題については全ての国々の合意ができました。

(2)「タラノア対話」(促進的対話)の成立

今回の会議において、NGOが最も重視した成果の1つが、「タラノア対話」(促進的対話)の成立でした。「タラノア対話」は、パリ協定がもつ5年サイクルでの自己改善の仕組みの端緒となるイベントで、パリ協定全体の成否にとっても極めて重要です。

パリ協定の下で各国が掲げている国別目標(NDC)は、世界の平均気温上昇を2℃未満におさえるのはもちろん、1.5℃におさえるためには全く不足しています。そのため、パリ協定では、5年ごとに目標を見直し、強化していくという仕組みを導入しました。具体的には、2018年以降、5年ごとに世界全体での取り組みの進捗確認と見直しを行う一方、その内容を受けて、2020年から毎年5年ごとに各国は目標を提出していくことが求められています。

その最初の世界全体での取り組みの進捗確認と見直しに当たるのが、「2018年の促進的対話」で、今回の会議では、実際にそれをどのように実施するのかについての協議が行われました。議長国フィジーは、フィジーの言葉で、誰も拒まず、オープンで建設的な対話を意味するタラノアという言葉を冠して、タラノア対話と呼び、この協議を主導しました。

協議は最終日までもつれましたが、専門家等を中心とする準備期間と意思決定者を中心とする政治的な期間の2種類を設けることや、政府だけでなく、企業・自治体・NGOなどの広範囲な主体からも意見を募ることなど、「タラノア対話」の実施方法がとりまとめられ、今回の会議の最後に、議長国フィジーより、「タラノア対話」という名前の1年間のプロセス(COP24まで、様々な会議で間をつないで行われる)が発足したことが宣言されました。これをもって、パリ協定の下で、各国が取り込みを引き上げていくための仕組みがいよいよ始動したことになります。2018年は、まずはこの「タラノア対話」の中で現状の取り組みがどれくらい不足しているのかの確認が行われ、その後、どのようにしてその不足分を補っていくべきかが議論されることになります。

(3)トランプ大統領になってからのアメリカの動き

COP23では、パリ協定離脱を表明したトランプ大統領下のアメリカの動きにも注目が集まりました。トランプ大統領は、2016年6月にパリ協定離脱を表明しましたが、実は、アメリカは2020年の11月4日までは、パリ協定の締約国(参加国)です。というのは、アメリカはすでにオバマ大統領下でパリ協定を批准しており、その後パリ協定は2016年11月4日に発効しました。そのため締約国であるアメリカは、3年間は脱退できず、しかも脱退の意思を正式に通告してから1年後に脱退と定められているため、脱退が可能となるのは、最短でも2020年11月4日以降となるのです。ちなみにこの日は次の大統領選挙投票日の翌日であるため、次の大統領次第でパリ協定を離脱しない可能性もあります。いずれにしても、アメリカはパリ協定の締約国としてルール作りには参画すると表明しています。

実際にCOP23では、アメリカ代表団は、オバマ政権下で、パリ協定成立に力を尽くしたアメリカ政府代表団と顔ぶれもあまり変わっておらず、今までよりも目立たないものの、交渉姿勢に変化はなく、建設的に議論に参加していました。トランプ政権下においても、政治的にはともかく、パリ協定のルール作りの議論には関与する姿勢が見られました。

また、トランプの離脱表明に対抗して、アメリカ国内の州政府、都市、大学、企業の2500を超える主体が「我々はパリ協定の中にいる(WeAreStillIn)」というイニシアティブを立ち上げており、COP23会場の隣に大きなパビリオンを設立して、州知事や企業リーダーが100人近く終結して「連邦政府だけがアメリカではない。実際のアメリカのリーダーたちはパリ協定の目標を達成していく」と次々と決意を表明しました。

この「我々はパリ協定の中にいる(WeAreStillIn)」に参加する州政府などの人口とGDPは、アメリカの50%を超える規模となっており、排出量で見るならば、なんと世界第4位ものスケールになります。日本一国よりも大きい規模なのです。これだけの規模の集合体が、COP23に参加してパリ協定を守っていくと表明することは、他の国々にとっても大きな安心材料となっていることは間違いありません。

「トランプ政権は一過性のもの」と言う冷静な声も多くの交渉官から聞かれ、脱炭素へ向かう今後の世界経済のルールを決める場であるCOP23において、約200か国はしのぎを削ってルール作りの交渉に臨んでいました。

パリ協定のルールを採択する2018年のCOP24に向けて、世界各国は対立を乗り越えて議論を加速させていく必要があります。

日本の存在感と評価

最後に、日本には先進国の一角として本来はルール作りの交渉を前進させていくドライバーとなる役割が求められていますが、残念ながら日本の存在感は、むしろ石炭火力を国内外で推進する姿勢にばかり注目が集まりました。

1週目の木曜には、日本が米国と一緒に11月6日に発表した「日米戦略エネルギー・パートナーシップ(JUSEP)」において、2017-18年に優先的に原子力技術や石炭技術を進めるとしたことに対して、「本日の化石賞」が贈られました。本日の化石賞は、気候変動交渉・対策において最も足を引っ張った国に贈られる不名誉な賞です。

石炭火力発電はどんなに高効率であっても、天然ガスの2倍以上のCO2を排出し、温暖化対策の観点からは最も問題な化石燃料です。その石炭を、パリ協定のルールを議論しているCOP23の最中に、さらに推進していく姿勢を発表する日本には強い批判が集まりました。 国際社会からの批判にさらされる石炭技術にいつまでも固執することで存在感を発揮するのではなく、パリ協定に沿って温暖化対策を進め、ルール作りに貢献することこそが、日本に求められています。

報告会を開催します

2017年12月18日 東京でCOP23の報告会を開催します。

詳細はこちらのサイトをご覧ください。