太陽光発電の開発問題を抑制し自然・地域と共生するには?(WWFポジションペーパーを改定)

2025/09/30

- この記事のポイント

- WWFジャパンでは、2019年に策定・公表した「太陽光発電の適切な開発に対するポジション」(考え方)について、昨今の開発状況を踏まえ、新たに改定を行ないました。釧路湿原での開発に代表されるように、いまだ各地で問題となる太陽光開発が散見される状況にあります。法令順守だけに留まらない、地域環境に十分な配慮がされた開発のみが進められるように、事業者や自治体関係者が注意して確認するべき、特に重要なポイントを整理しています。WWFでは、今後もこうした情報を共有していくと同時に、政策・制度面での抜本的な解決を目指していきます。

2019年、WWFでは、太陽光開発のトラブル増加を踏まえて、その適正な開発を促すための考え方「太陽光発電の導入に関するポジションペーパー」を公表しました。以降、これと並行して、特に問題ある一部の開発に対しては、声明・要望書などを提出し、開発の是正を訴えてきました。

[(参考) 埼玉県の熊井の森での開発に対する要望書]

[(参考) 釧路湿原での開発に対する声明賛同]

こうしたなかで、国も再エネ開発と地域環境の調和に焦点を置くようになり、固定価格買取制度(FIT制度)の認定要件変更など問題開発への規制も厳しくなってきました。しかし、当初に比べ落ち着いたとはいえ、依然として問題開発が散発される状況にあります。

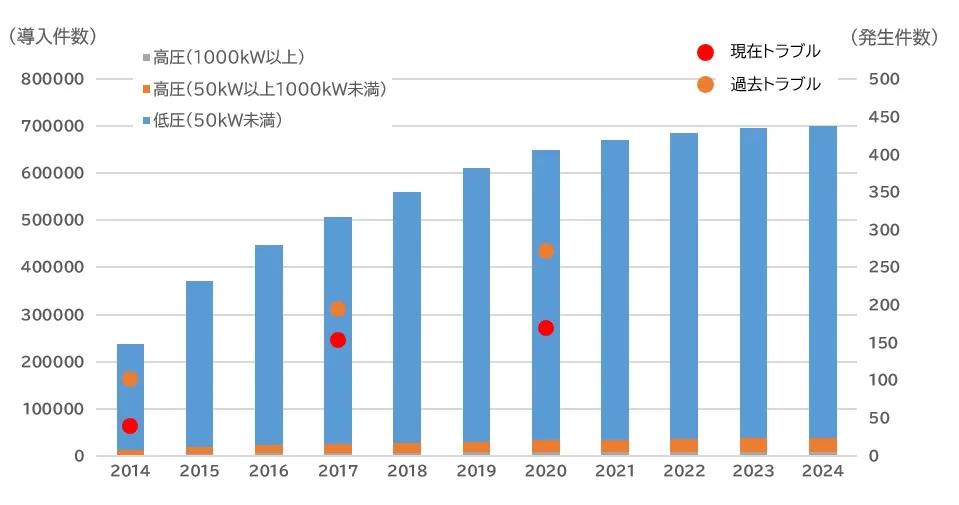

図はFIT新規認定導入件数の推移と、過去3回(2014年,2017年,2020年)の全国トラブル調査件数の変化(導入件数出典:FIT認定公開情報,トラブル件数出典:山下,藤井「地域における再生可能エネルギー利用の実態と課題」)

そこでWWFでは、既存のポジションペーパーについて、昨今の開発問題を踏まえて改定を行ないました。本稿では、近年の釧路湿原での開発や各地で起きている太陽光開発のトラブルに共通する課題と、改定内容について紹介します。

[改定版 太陽光ポジションペーパー]

各地の太陽光開発の問題と地域の動き

釧路で進む開発問題

2025年9月17日、釧路市市議会で、「釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例」が可決されました。釧路湿原の周辺で進む太陽光発電開発の抑制を目的としたもので、湿原環境とそこに生息する希少生物(キタサンショウウオ)や野鳥(タンチョウなど)への影響が懸念されたことが背景にあります。

釧路湿原の代表種であるタンチョウ

遡ること2023年。すでに釧路湿原には太陽光開発の動きがあり、地域の9つの環境団体と環境NGO(WWF含む)が支持する形で、釧路湿原での太陽光開発の適正化に向けた共同声明を出しました。

この流れのなか、市は開発と保全の両立を図るためのガイドラインを同年6月に制定。以降、開発の動静が注視されてきました。

[(再掲) 釧路湿原での開発に対する声明]

しかし、開発状況は変わらず、現在も湿原近郊で開発が計画されている状況にあります。市はガイドを強化する形で、より厳しい条例化への検討を2024年に開始。2025年3月には審議会による答申(市長への進言)を経て、許可制による開発規制を盛り込んだ条例案が提出され、9月17日に採決されました。

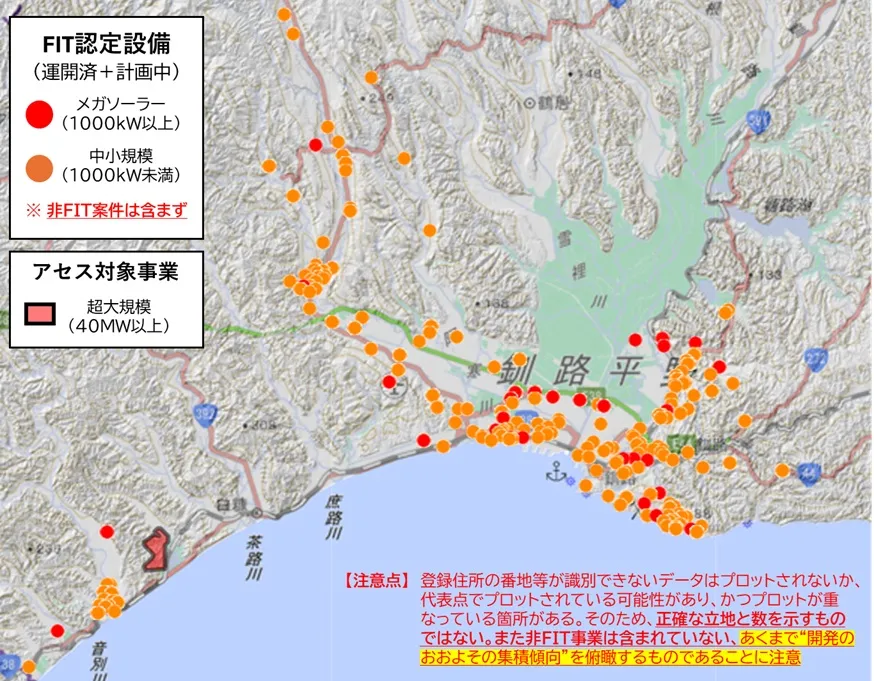

現在、同地では一定規模以上(40MW)の開発に課せられる環境影響評価(アセスメント)の対象となる大規模事業は1件のみですが、それ未満の中~小型事業が複数存在しています。

これら中小規模のほとんどは、法的な開発規制のある国立公園内ではありませんが(※1)、これに隣接するエリアに集積しており、法定上の保全区域でなくとも影響が懸念されます。

FIT認定公開情報(2025年8月末時点)の発電事業場所を基に、地理地図院のGSIMapでプロットしたもの (注意点:GIS変換時に番地等の識別ができないものや代表地点でプロットされているもの、プロットの重複が含まれる。そのため、正確な位置を示すものでなく、あくまで開発傾向を俯瞰するためのもの)

国立公園はもとより、国際的に重要な渡り鳥の飛来湿地であるラムサール指定地や、数々のその他保全エリアが入り組むこの地の近傍に、あえて開発の立地を選定することは、問題と言わざるを得ません。しかし、こうした問題は釧路に留まりません。

[(参考) 釧路近郊の自治体(鶴居村)でのトラスト運動]

釧路に留まらない開発問題と地域の動き

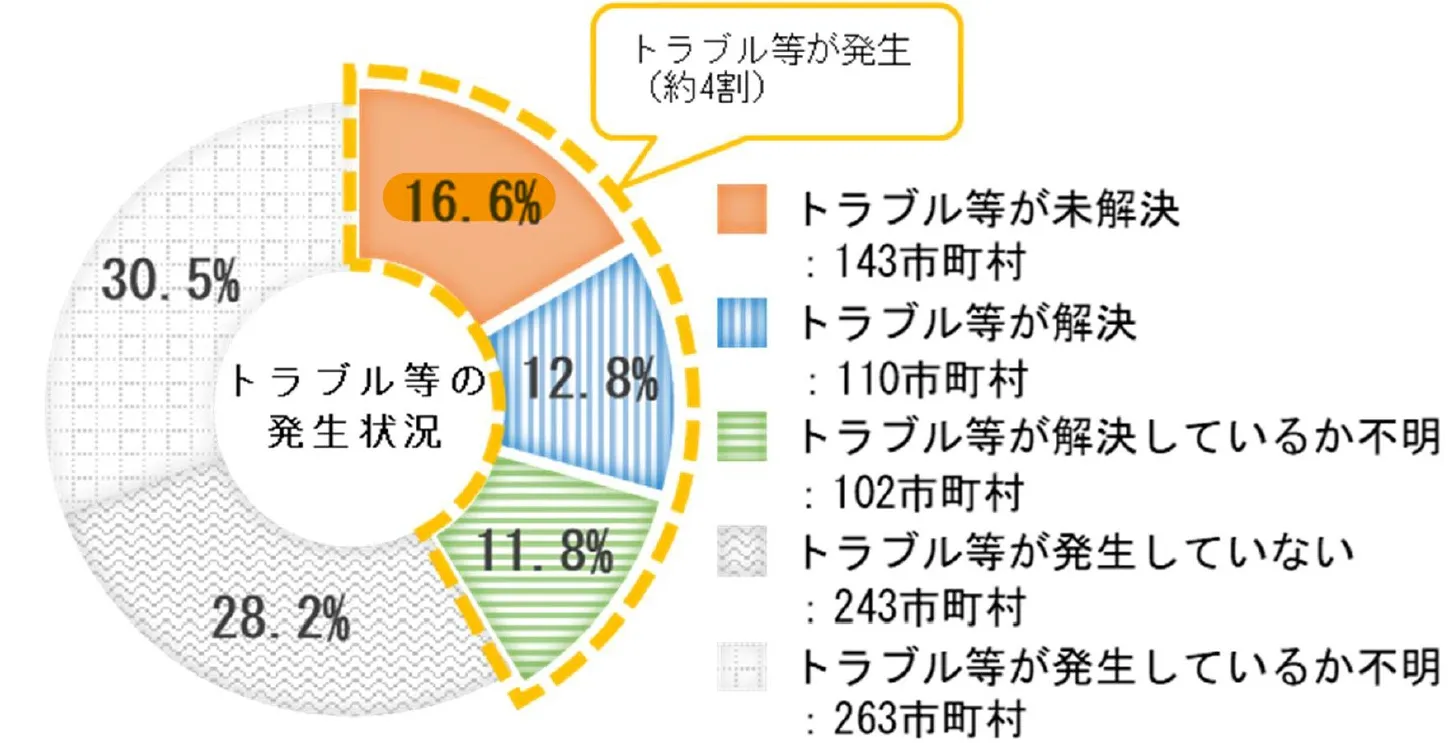

現在、国内には同様の懸念から地域の反対運動に発展する事例が少なからず存在します。総務省が2024年にまとめた、太陽光発電施設の導入に関する調査では、回答の得られた861自治体のうち、約4割の自治体でトラブルを経験していることが分かっています。

太陽光発電設備に起因するトラブル等の発生状況等 (出典:総務省行政評価局、「太陽光発電設備等の導入に関する調査 結果報告書」

この調査結果では、重要な自然環境の損失がトラブルの主要因にはあげられていません。しかし、汚泥流出や景観悪化がその主なトラブルとして指摘されており、開発による環境影響が関連していることが伺えます。

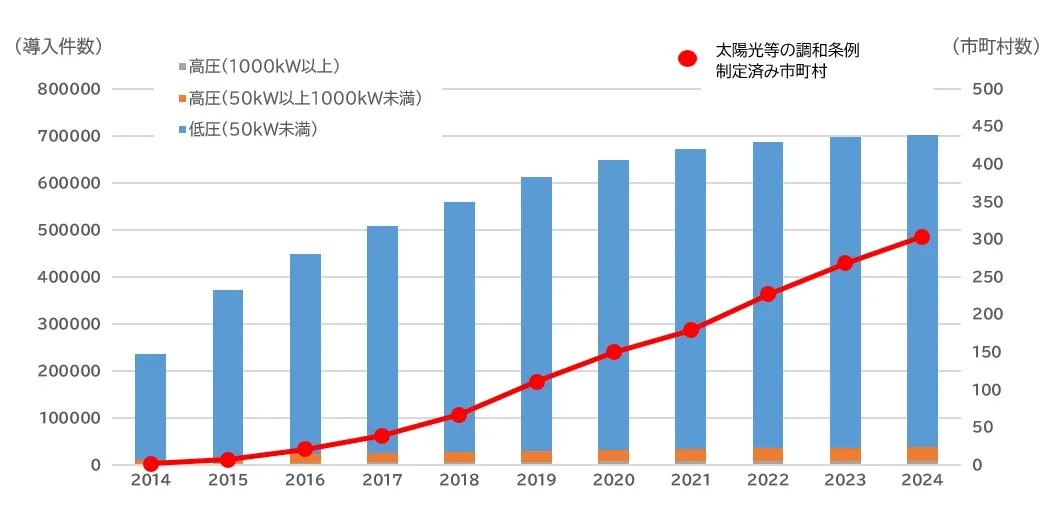

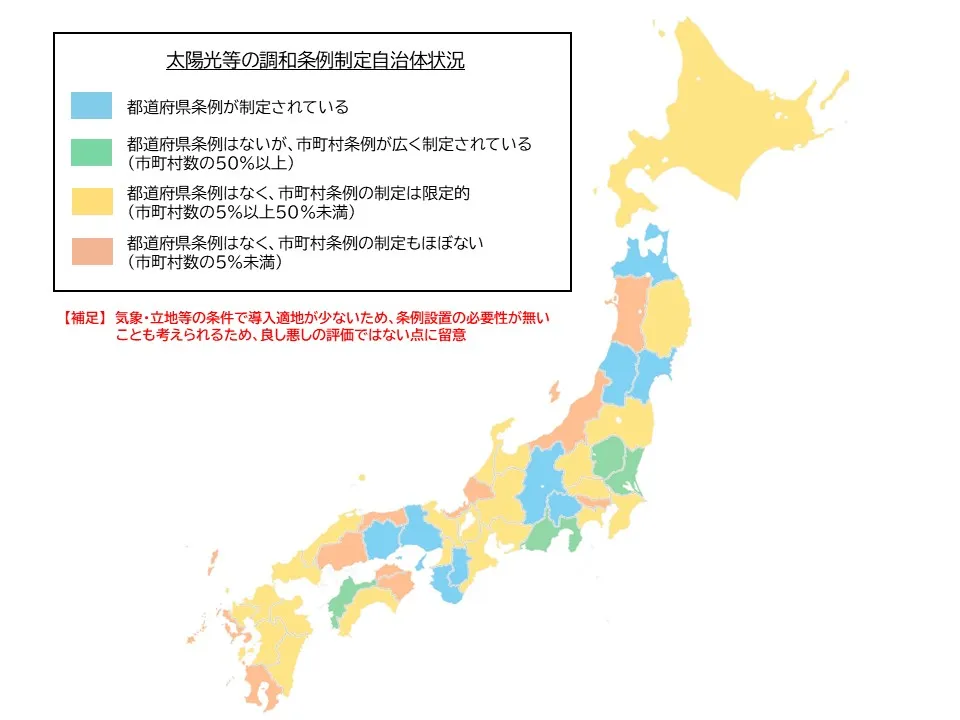

そして、こうした地域環境に十分な配慮の無い開発が引き金となり、各地で対応措置を取る動きが起きています。地方自治研究機構がまとめたデータによれば(2025年9月14日時点)、太陽光発電等の設置規制の条例を策定している自治体は、都道府県で9自治体、市町村で315自治体に及びます。

図はFIT新規認定導入件数の推移と、太陽光等の調和条例制定済み市町村数の推移(導入件数出典:FIT認定情報,条例制定数出典:地方自治研究機構(https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/005_solar.htm)(2025年9月25日時点))

開発問題の是正に向けて

各地の開発問題に見られる共通課題

こうした各地の太陽光開発の問題を俯瞰すると、共通する課題点がいくつか見えてきます。事業者においては、①環境配慮の欠如と、②合意形成の軽視です。

[事業者における課題]

1: 環境配慮の欠如

事業計画にあたり、法的に指定されている保護区域(例:自然公園や鳥獣保護区など)では開発をしない一方で、それで十分な環境配慮が図られているものとして、開発を進める事例が少なくありません。

しかし、保護区の指定(ゾーニング)は、土地所有者との利害関係や森林施業計画等との兼ね合いから線引きされるとの指摘もあり、良質な自然環境が必ずしも保護区等に指定されているわけではありません。そのため、保護区でなくとも配慮が必要ですが、十分にはされていません。

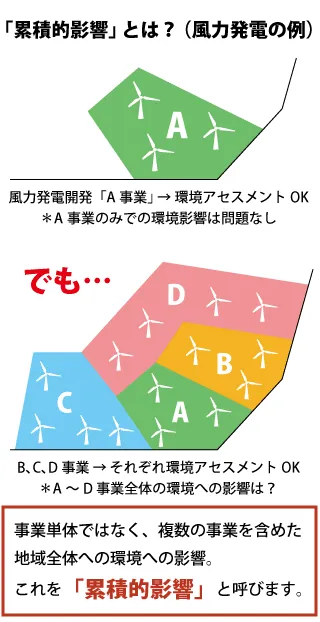

また、自身の事業にだけ焦点をあて環境影響を考える点も問題です。同一エリアに開発が集積している場合、そこに上乗せして開発をすれば、それぞれの事業影響が累積して大きな環境負担になる恐れがあります。しかし、残念ながらこうした配慮もまだ十分にはされていません。

累積的影響の考え方(※図のイメージは風力発電だが、太陽光でも考え方は同じ)

2:合意形成の軽視

そして、環境配慮だけでなく、社会的な合意形成が十分されていない点も多くの問題開発に見られる特徴です。酷いケースでは、工事段階になる直前まで住民への説明がなく、着工直前で発覚して紛争になることもあります。

このような場合、すでに土地取得や多額の調査費用をかけているため、事業者も後に引けず、開発ありきで、コミュニケーションが取れない事態となります。

[地域側における課題]

逆に地域側における課題も存在します。トラブルを避けるため、ガイドラインや条例を事前に地域側で準備をしていない地域が多い点です。

太陽光等の調和条例の制定状況(原典:地方自治研究機構,「太陽光発電設備の規制に関する条例」を参照し、都道府県と市町村の条例制定割合に応じてWWFで色分けを行ったもの)

開発規制の条例制定には、制度設計や議会承認のプロセスが必要であり、すぐには制定ができません。問題ある開発計画が表面化してから動いても、条例制定までの間に開発計画は進行します。遡及しての規制は困難であることも多いため、対処ができなくなります。

ポジションペーパーの改定

こうした課題を踏まえて、今回WWFでは、2019年に策定した「太陽光発電の導入に関するポジションペーパー」を改定しました。事業者が押さえるべき最低限必要なポイントをまとめたもので、基本的な考え方は以前と変わりませんが、大きく2つのポイントを追加しています。

[改定版 太陽光ポジションペーパー]

1: 累積的影響への配慮

現在は大規模なメガソーラー開発に焦点が当たることが多いですが、大規模な適地の減少から、今後は中小規模の開発に一程度がシフトしていくと想定されます。

こうした開発は規模が小さいため、まとまった土地が必要な大規模開発とは異なり、土地取得の容易さから複数の事業が集積し、エリア一体で影響が蓄積する可能性があります。

2: 既存産業に影響を及ぼさない配慮

これは近年注目される営農型太陽光の増加を踏まえ追加したものです。自然環境への影響が小さく、ポテンシャルも高いことから大きな期待のかかる営農型ですが、昨今、農地での営農を蔑ろにした事例が問題視されています。

営農しながら発電ができるソーラーシェアリング。農業をしながら売電益を副次収入として得ることで、農業振興が期待されている

営農型は、農地という営農の場を間借りして発電をする、いわば既存産業(農業)との「共存」を前提にした特殊な事業方式です。そのため、発電事業に力点が置かれ、既存産業の活動が減衰しないようにすることが必要となります。

WWFでは、こうした点を踏まえ改定したポジションペーパーを、今後は事業者や自治体に向けて共有していくことで、問題開発の是正を促していきます。

更なる対策・改善策について

今後の開発トラブルをさらに抑制していくためには、ポジションペーパーや同様の環境・社会配慮マニュアルを事業者に周知していくことが重要ですが、それだけでは十分ではありません。

[(参考)地域にとって望ましい再⽣可能エネルギー・チェックリスト]

事業者がそれらを遵守しない場合でも、問題となる開発を一程度抑制できる制度的な体制を整えることが必要です。以下、「地域」と「国」で現状考えられる対策となります。

[地域において進めるべき対策]

1: ゾーニングと条例制定

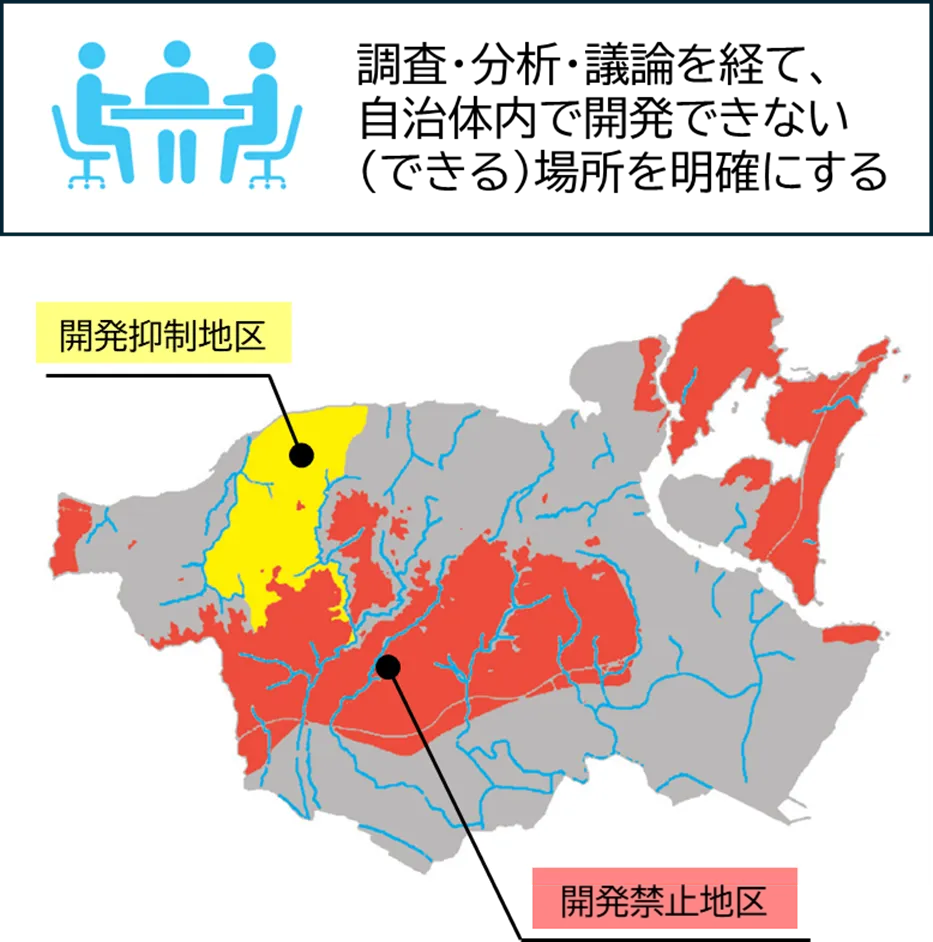

地域においては、何より条例化を進めることが重要です。先の釧路の例のように、ガイドラインはあくまで任意の要請であり、元より配慮した開発を行なう気が無い事業者に対して効果は期待できません。

条例で効力のある開発規制を予め準備しておくことが、地域が出来る現状唯一の手段と考えられます。特に自然公園や国際的に重要な自然環境(ラムサール指定地等)や景勝地(世界遺産等)では、守るべきエリアを色分けし(ゾーニング)、より強制力の強い形(届出制ではなく許可制など)での条例制定が望まれます。

条例化に際しては、予め地域の重要な自然環境と開発を許容できるエリアの住み分けが必要。ゾーニングと呼ばれる

一方、住民が開発許容できる場所が明確で、事前合意されていれば、逆に開発促進地域として規制を緩和することも考えられます。

[国において検討するべき対策]

1: 購入者情報の開示

地域において条例化を進めることは一定の効果をもたらしますが、それだけでは十分ではなく、問題開発の完全な抑制は困難です。

これは、最高規範の憲法が、自身の所有地を使用する権利(財産権)に対する制約に一定の限界を設けており、条例による規制には限度があるためです。既存の条例も多くの場合、違反者の名称公表や過料に留まっています。

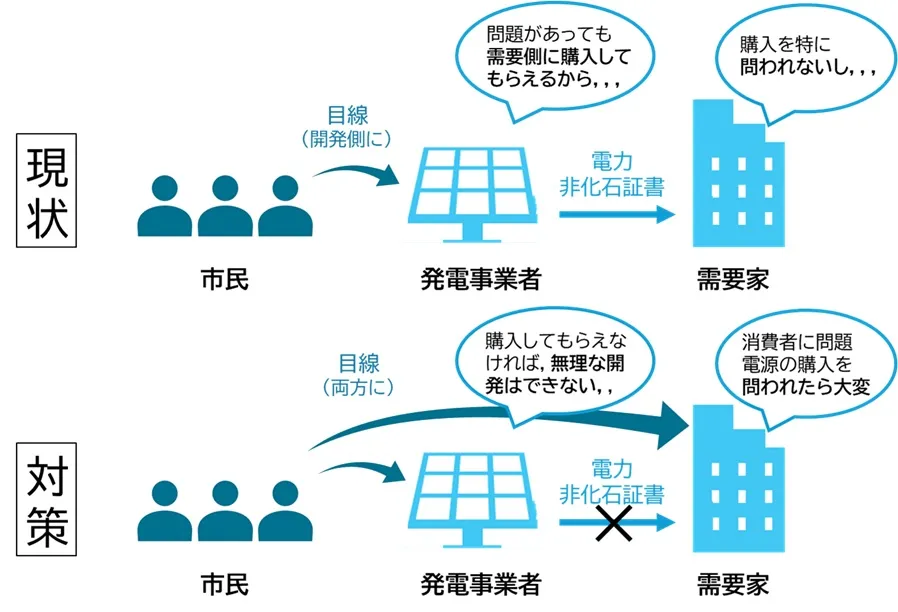

全国で最低限守られるべき、一元的な土地利用ルールや法律を国が定めることも必要ですが、抜本的な対策には、別の視点からも対策を考える必要があります。例えばその1つとして、需要側の情報開示化が考えられます。

例えばPPA(相対契約)では、需要家側は自身の購入電力の開発内容を当然知り得るため、そこに購入者としての責任が伴う

開発事業者から電力購入する需要家側の情報開示をすることで、問題ある商品(=問題開発の電力)の調達を抑制するよう促します。 特に環境影響が生じやすい、一定規模以上の大型開発案件については、こうした開示を要請できるようにすることが有効と考えられます。

2: 中立的な環境影響調査機関

事業者と住民の合意形成には、双方が信頼できる情報をベースに話し合うことが必要です。現在は事業者が実施(発注)している環境調査か、あるいは紛争が生じている場合には、地域側が独自に用意した調査結果で、双方が議論することがあります。

しかし、それが正しい調査結果であっても、開発に対する立場が異なる相手からの情報であれば、十分な信頼をおいて議論することは難しいと想定されます。

例えば、中立的な第三者機関を通して環境調査を依頼する体制とすることで、事業者あるいは地域側のいずれの側の意図も介入しないニュートラルな調査結果を得ることで、合意形成をスムーズにすることが考えられます。

適正な立地とプロセスを経た太陽光発電は必要

昨今の問題開発の報道により、太陽光発電そのものを問題視する風潮があります。しかし、問題なのは“立地とプロセス”であり、発電方法そのものではありません。また、慎重な立地選定と十分な環境配慮のもと進める良識ある事業者がいることも忘れてはなりません。

太陽光発電は、一方ではコストが安く、一度導入すれば海外からの燃料供給なしに長期安定的に発電が出来るメリットに加え、資源の偏在性が少なく比較的どの地域でも発電可能なため、防災時の電力供給も期待できます。言うまでもなく、CO2は排出しません。

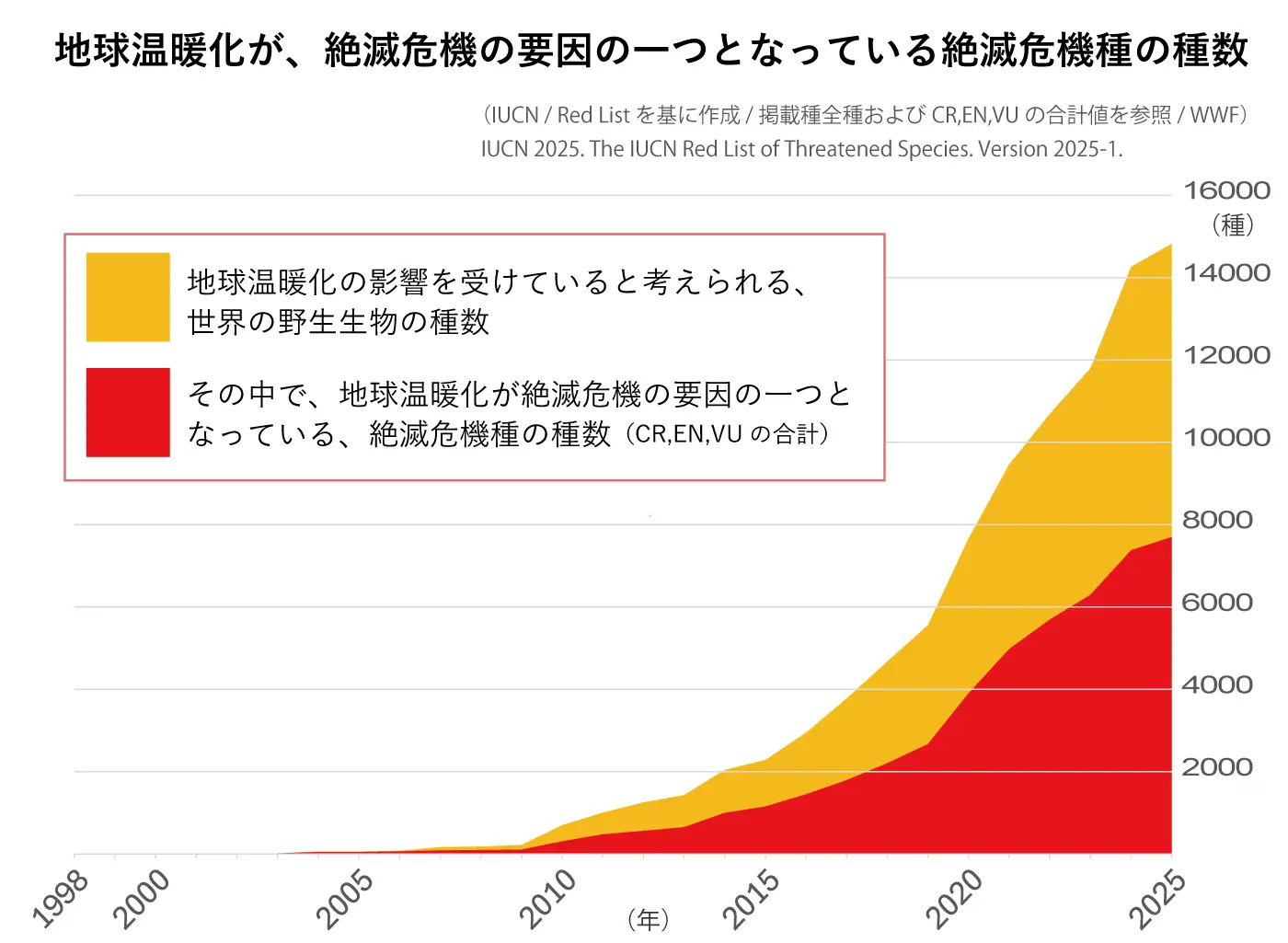

地球温暖化(気候変動)によって地球の平均気温が4度以上上昇する場合には、種の半数近くが絶滅の危機に晒されるとの研究報告もあります(グラフ:IUCNのデータを元にWWFジャパンが作成)

現状、産業革命以降のわずか1℃強の温度上昇でさえ、生物多様性への影響は顕著であり、今後の影響は計り知れないものとなっています。排出削減は急務であり、そのためにも、適切な再生可能エネルギー導入は必須であるとWWFは考えています。

今後もWWFでは、開発の適正化に向けた抜本的な対策に向け働き掛けを行なっていきます。

(※1) RIF制度の公開認定情報(2025年9月14日時点)による発電事業の立地に限定したもの。ただし、公開情報のない非FIT事業の立地について不明である点に留意。