干支の動物の話をちょっと

2014/01/02

皆さまあけましておめでとうございます。

今年の干支はウマ。ということで、馬の話を少し。ウマは私たち人間にとってきわめて身近な動物の一種です。

競馬の文化はそれこそ世界中に古くからあるし、農業や輸送でも馬は力強い相棒として頼られてきました。

モンゴルはその背に乗って一大帝国を築き上げ、ミシシッピー川のほとりで暮らしていたインディアンが、それまでの農耕生活から大平原でバイソンを狩る生活を始めたのも、スペイン人がくれた馬との出会いから。馬が人の歴史を変えた、といっても過言ではないのかもしれません。

ですがこのウマ、野生の世界では深刻な危機に見舞われています。

人が一度飼育していた家畜のウマが野生化したものは世界中で見られますが、野生動物としてのウマ(Equus属)はわずか7種を数えるのみ。

そのうち3種がシマウマ、3種がノロバ、最後の1種がモウコノウマです。

モウコノウマは一度、野生では絶滅した動物で、人工繁殖や野生復帰の取り組みの結果、何とか絶滅を回避した歴史があります。

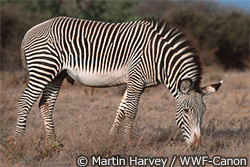

ノロバのうちの2種と、ヤマシマウマ、グレビーシマウマも絶滅危機種。数の多いサバンナシマウマも、地域によっては減少が心配されています。

いずれも原因は、農地や放牧地の拡大にともなう、生息地の自然環境の悪化や密猟。家畜の病気の感染や、交雑などの影響を強く被った結果です。

この野生のウマたちと、私たちヒトはどう付き合ってゆくべきなのか。ウマとの共存ができるようになったら、今おきているさまざまな問題のいくつかは、解決されることになるのかもしれません。

始まった新しいこの1年が、そんな一歩につながるような、よい1年になることを願っています。

モウコノウマ。ノウマでは唯一生き残っている野生のウマ

グレビーシマウマ。細くきれいな縞が特徴。アフリカ北東部に生息するが、数が減っている

南アフリカに生息するヤマシマウマ。縞が太く、全体的に黒っぽく見える。