野生動物カフェの衛生・安全面の実態調査を実施 衛生管理不備や野生動物との接触による人への危険性が浮き彫りに ~ 動物触れ合い施設のあり方、管理体制見直しが急務 ~

2025/10/03

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン(東京都港区、会長:末吉竹二郎、以下 WWFジャパン)は、北海道大学(北海道札幌市、総長:寳金清博)獣医学研究院 石塚真由美教授とともに、2025年6月~7月に野生動物との触れ合いを提供する東京近郊のアニマルカフェ(以下、野生動物カフェ)25施設における動物利用や衛生対策に関する実態調査を実施。その調査結果などをまとめた報告書『野生動物との触れ合いの現在地:野生動物を扱うアニマルカフェのリスク緊急評価―ワンヘルスの観点から野生動物との触れ合いを考える―』を、本日2025年10月3日(金)に発表しました。

報告書全文(PDFファイル):

https://www.wwf.or.jp/activities/data/20251003animalcafe.pdf

野生動物カフェは、野生動物のペット需要やインバウンド需要によりコロナ禍以降も人気を集めています。今回の報告書では、野生動物と一般消費者との接触機会となっている野生動物カフェにおいて、野生動物の保全上のリスクや、人への傷害リスク、感染症リスクが見られることが明らかになりました。また、野生動物カフェにおいて、これら3つのリスクへの低減・適応措置が不足している運営上の課題も浮き彫りとなりました。

- 複数の分類群(哺乳類、鳥類、爬虫類など)を同時に取扱う野生動物カフェは全体の64%

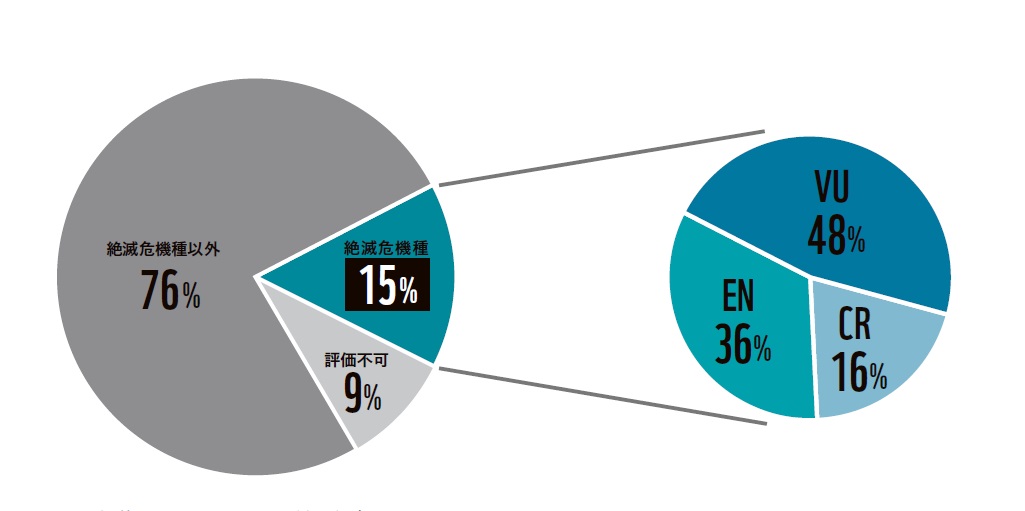

- 野生動物カフェで展示されていた個体のうち、IUCNレッドリストで絶滅のおそれがあるとされる(CR、EN、VU)種は31種(15%)、ワシントン条約(CITES)附属書(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)に掲載されているのは、131分類群(1目、3属、127種)(64%)を占めた

- 接触には高い危険性が伴うと認識されている動物種を展示していた施設は23施設(92%)、該当する分類群は79分類群(1亜目、2属、76種)(39%)、個体数439頭(26%)にのぼった

- 野生動物と接触するにあたり、接触方法と傷害リスクの説明の両方を実施していた施設は12施設(48%)ある一方で、両方とも実施していなかった施設は11施設(44%)であった

- 一部の施設から腸管出血性大腸菌(16%)・サルモネラ属菌(8%)・薬剤耐性菌(28%)といった病原性細菌が検出された

- 動物愛護管理法で求められる事業者の標識掲示をしていたのは約半数(48%)にとどまった

WWFジャパンは「人と自然が調和して生きられる未来」を目指し、野生動物のペット利用によって絶滅の危機にさらされる野生動物がゼロになることを目標のひとつに掲げ、活動しています。野生動物カフェについては今回取り上げたリスクの他に、密猟・密輸や専門獣医師不足など様々な課題があります。WWFジャパンは野生動物カフェ事業者や消費者にこれらの課題を知っていただく活動を続けるとともに、課題解決の大きな推進力である法整備が進むよう、引き続き立法者や行政と対話を行なっていきます。

■主な調査結果

1. 保全リスク

展示されていた個体のうち、IUCNレッドリストで絶滅のおそれがあるとされる(CR、EN、VU)種は31種(15%)が該当し(図1)、CITES附属書(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)に掲載されている分類群は、131分類群(1目、3属、127種)(64%)を占めていた。この結果は、ペット市場において確認される希少種への需要が、野生動物カフェにも存在していることを示唆している。また、野生動物との接点を提供する野生動物カフェが利用者の野生動物のペット飼育意欲を刺激し、結果的に野生個体群への影響を及ぼすおそれがある。

図1. 展示個体における絶滅危機種の割合

2. 傷害リスク

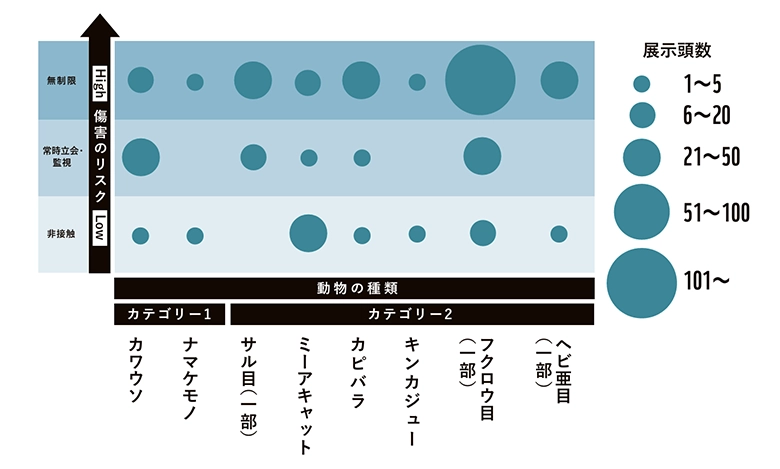

英国動物園ライセンス法の実施基準※では、動物の特性などから接触に危険が伴う分類群および種(以下、ハイリスク動物とする)を指定し、このハイリスク動物との接触には施設従業員の立ち合いが求められている。調査対象の展示個体について照合した結果、ハイリスク動物は79分類群(1亜目、2属、76種)(39%)、439頭(26%)であった。ハイリスク動物を展示している23施設のうち、リスク軽減措置として常時立会・監視または非接触展示のいずれかを取っている施設は4施設(17%)あり、いずれも行なっていない施設は19施設(83%)にのぼった。一部施設では利用者による制限のない自由な接触が確認され、利用者の野生動物との接触に関して、種の特性や咬傷・搔傷など傷害リスクへの配慮が十分になされていないことが浮き彫りとなった。

- ハイリスク動物に限らず、動物と接触するにあたり、種の特性に配慮した接触方法および傷害リスクがあることの両方を説明している施設は約半数(12施設、48%)にとどまり、両方とも実施していなかった施設は11施設(44%)であった。一方で、接触による傷害事故等に関しては「利用者の自己責任であり、施設は補償しない」とする免責事項を掲示等で強調している施設が多く見受けられた。

- 傷害リスクの認識が施設によって異なり、取扱う種が同じであっても、接触方法は施設によって異なることが明らかになった。例えば、ハイリスク動物で最もリスクの高いカテゴリー1に該当するコツメカワウソ(Aonyx cinereus)は、常時立会や非接触展示といった接触制限措置を取っている施設がある一方で、無制限に接触させている施設が確認された。また、フクロウ目(Strigiformes spp.)は、展示個体の多くが最もリスクが高い無制限の接触がなされていた。

※英国の動物園ライセンス法に基づき、国務大臣が定める近代動物園の業務に関する基準(以下、動物園基準(Secretary of State’s Standards of Modern Zoo Practice))によって、「危険動物」を3つのリスクカテゴリーに分類している。 この基準では、危険動物のカテゴリー1・2に該当する分類群および種は「来園者と直接接触させるべきではない」とされ、囲いから動物を出す場合や、来園者が囲いの中に入る場合に教育訓練を受けた従業員が、適切な人数で、動物に付き添うことが義務付けられている(Appendix 6 - Animal contact areas, 6.8) 。

図2:主なハイリスク動物の展示状況と傷害リスクの相関図

3.感染リスク

実地調査により、一部の野生動物カフェから腸管出血性大腸菌やサルモネラ属菌、また薬剤耐性菌が検出され、衛生管理の不備が強く疑われる。不特定多数の利用者が動物や、動物が接した場所に触れることで、接触感染や環境媒介感染のリスクが高まる構造的な問題もあり、野生動物カフェが人獣共通感染症や薬剤耐性菌の拡散において、潜在的な温床となり得る。

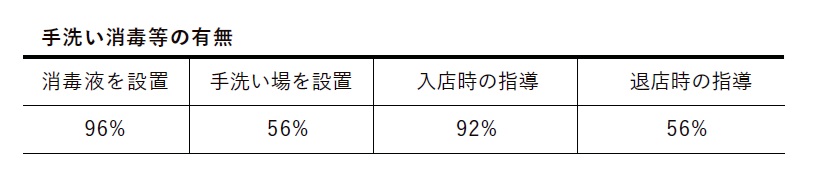

- 感染対策として基本となる手指衛生について観察、聞き取り調査を実施した。24施設(96%)において消毒液が設置されていた一方、手洗い場を設置していたのは14施設(56%)にとどまっていた。また、入店時にスタッフが手指消毒を指導する割合は23施設(92%)と高かったが、退店時にそれを指導するのは14施設(56%)だった(表1)。なお、感染症対策として、施設で実施している清掃や換気、ワクチンの接種状況など具体的な説明を表示している施設はわずか2施設(8%)のみだった。

表1 :消毒や手洗い場の設置状況、および従業員による指導

- 調査対象の25施設中4施設(16%)において腸管出血性大腸菌(Enterohemorrhagic Escherichia coli:EHEC)が確認された。これら施設はいずれも爬虫類・鳥類などの異種混合飼育を行なっていた。

- 同じく代表的な人獣共通感染症の原因菌であるサルモネラ属菌Salmonella spp.は、2施設(8%)から検出された。

- 抗生剤への耐性を持つESBL産生細菌が、25施設中2施設(8%)で検出された。この割合は動物病院での報告と比較しても高く、野生動物カフェが地域社会における耐性菌の“隠れた貯蔵庫”となっている可能性が示唆される。また、検出された細菌の中には、アシトネバクター属Acinetobacter spp.が含まれており、この属には多剤耐性アシネトバクター・バウマニ(Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii, MDR-AB)など、医療機関でしばしば問題となる病原菌が含まれる。本属菌が複数の動物から検出された背景には、衛生環境の不備、とりわけ清掃・換気の不十分さや、水分のたまりやすい場所(湿潤面)の管理不足が関与している可能性が高い。

- 本来は皮膚や粘膜に存在する常在菌であるメチシリン耐性コアグラーゼ陰性ブドウ球菌(Methicillin-Resistant Coagulase-Negative Staphylococci:MRCNS)が7施設(28%)で検出されており、野生動物カフェが免疫力の低い利用者(小児や高齢者など)にとって日和見感染症のリスク源となる環境であることが示された。

本調査に関わった担当者のコメントは以下の通りです。

■北海道大学 大学院獣医学研究院 教授 石塚真由美氏のコメント

今回の調査により、野生動物カフェにおける課題の一端が、科学的エビデンスとともに提示されました。人、動物、環境/生態の健康を一つの健康としてとらえる「One Health」の観点からは、現状、多くの野生動物カフェにおいて適切な対応がとられているとはいえない状況であり、今後、さらなる調査研究、そして人と動物の共生に向けた動物利用のあり方、必要な対策の検討をすべきです。

■北海道大学 獣医学研究院 法獣医学分野 特任助教 市川世識氏のコメント

本来、野生動物と人は適切な距離を保つべきですが、野生動物カフェでは動物と人との距離が近いことから、動物と人の双方向で感染症が伝播する懸念があります。現状は来店者や事業者の自主的な衛生管理に大きく依存しており、科学的根拠に基づいた感染症のリスク管理体制は十分に確立されていません。今回検出された細菌は氷山の一角でしかなく、この状態が続けば、新たな動物由来感染症の発生も危惧されます。

■WWFジャパン 自然保護室 野生生物グループ 浅川陽子のコメント

日本の野生動物カフェにおいて持続可能性に疑問がある種が利用され、また、野生動物カフェがそうした種のペット需要を喚起しているおそれがあることは、種の存続や生態系保全の深刻な懸念材料と言えます。さらに、接触に高い危険性が伴う種であっても、利用者が無制限に触れ合うことができる点も看過できない問題です。野生動物カフェ大国として国際的にも注目される日本は、適切な動物利用を先導し、実行する責任が求められています。検討が進められる動物愛護管理法の改正においては、立法者や行政が、接触時の従業員の常時立会や監視義務、動物の由来確認のためのトレーサビリティシステムの導入などについて検討し、その責任を十分に果たすことを求めます。

■野生動物カフェ調査概要

⚫︎ 調査実施時期

2025年6月 統計分析調査

2025年6月~7月 東京近郊にある野生動物カフェ25施設の実態調査

⚫︎ 調査項目

⚫︎ 展示されている動物の種類、頭数の確認

⚫︎ 保全、傷害、感染症リスクの有無を確認

⚫︎ 保全:IUCNの絶滅危機種(CR、EU、VU)やワシントン条約保護種の展示状況の確認

⚫︎ 傷害:接触には危険と認識される種の展示と接触方法の実態

⚫︎ 感染症:衛生対策および動物から人に伝播する病原体の有無の確認

⚫︎ カフェ事業者の法律順守状況の確認

■ご参考

・ 野生動物のペット利用の課題とWWFジャパンの取り組み

・ カワウソカフェにおける飼養環境調査と法規制改善の必要性

・ 動物愛護管理法の基本の基

・ 【開催報告】動物愛護管理法改正を考えるラウンドテーブル 「人と動物の共生する社会とは⁉ 野生動物のペット・ふれあい利用のあり方」~ペット業界、環境NGO、有識者など多様な立場から法改正を考える~

・ 動物愛護管理法の課題とは?法改正に向けた要望書を発出